ノウハウ 【入門編】電子契約のメリットデメリット、導入検討時の注意点を解説

更新日:2025年03月28日

投稿日:2021年07月14日

【入門編】電子契約のメリットデメリット、導入検討時の注意点を解説

電子契約は、業務効率化やコスト削減などが期待される仕組みです。一方、相手方の同意を得られないと利用できなかったり、セキュリティのリスクに備えたりと、電子契約ならではのデメリットも存在します。

また、証拠力はあるのか、信頼性は担保されているのかなど、導入にあたって気になることは多々あるかと思います。

そこで、本記事では、電子契約のメリットとデメリットに加え、導入時のポイントと流れを解説します。より具体的なイメージを持って導入できるよう、実例もまとめました。

▶︎▶︎【無料ダウンロード】電子契約システムの検討におすすめ

電子契約システム比較ガイド

そもそも契約書とは何なのか

契約書とは、契約を締結する際に作成する契約内容を記載した文書のことです。

企業間の契約において、まず間違いなく作成される契約書ですが、法的には口頭でも契約は成立します。

それではなぜ、契約書が必要とされるのでしょうか。契約の定義や契約書を作成する意味を改めて確認していきましょう。

契約の定義

契約とは、当事者間の合意によって成立する法律行為のことです。

契約は当事者の一方が申し込みの意思表示を行い、他方当事者がその申し込みを受けることを承諾した際に成立します(民法521条1項)。

そして、521条2項で「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定しているため、たとえ口約束であっても法的拘束力が発生し、契約を履行する義務が生じます。

ただし例外的に、口約束だけでは成立せず、契約書が必要になる契約に以下のようなものがあります。

【契約書が必要になる契約】

・保証契約

・定期借家契約 など

契約が無効になる場合や取消し・解除された場合は、契約の保護は適用されません。

【契約が無効になる場合】

・強迫・強要により無理やり契約をさせられた場合(民法96条1項)

・相手に騙されて契約した場合(民法96条1項)

・契約内容について錯誤があった場合(民法95条1項)

契約書を作成する意味

契約の定義を確認すると、なおさら契約書を作成する意味がないように思えます。しかし、ビジネスで契約書を交わすのには、2つの理由があります。

契約の内容を確認するため

「契約の内容を確認する」というのは、契約後にその内容を確認したり、万一裁判に発展した際にどのような内容の契約をしていたかを証明したりすることを指します。

企業間の契約は多くの場合、かなり大きな金額が動く取引となり、なおかつ細かい取り決めも多くなされます。

双方誤解なく契約内容を把握し、締結後に正しく契約を履行するために、文書に書き示すのは重要です。

契約が成立していることを証明するため

「契約が成立していることを証明する」というのは、契約に法的拘束力をもたせるためのものです。

前述の通り、契約は口約束でも成立します。しかし、双方が契約内容に合意したという証明ができなければ、強制的には履行させられません。

言った、言わないの水掛け論になるおそれも出てくるでしょう。

契約書は、そうしたトラブルを避け円滑に契約を進められるよう、合意内容を記した証拠としての機能が求められているのです。

電子契約とは

電子契約とは、紙の契約書の代わりに電子データで契約書を作成し、電子署名をして契約を結ぶことです。

昨今、「電子締結」が可能な電子契約サービスの導入・または導入検討をする企業が増えており、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の調査レポートによると、その導入割合は67.2%にのぼっています。

引用:JIPDEC社調べ コロナ禍にみるIT化の現状─「企業IT利活用動向調査2021」結果から

電子契約の仕組み

PDFなどの電子化された書類に電子署名を追加することで、契約への同意と締結を証明できます。電子署名は、紙の書類における押印やサインと同じ役割を果たします。

電子契約では、文書が改ざんされていないのか、そして、電子署名は契約当事者が確かに署名したものなのか懸念を持たれやすいです。

そこで、非改ざん性と本人であることを証明するタイムスタンプという仕組みがあります。タイムスタンプが付与された文書は、付与された時点で文書が存在していて、改ざんされていないことを証明するものです。

>>タイムスタンプとは?取得方法や各法律との関係などわかりやすく解説

紙の契約書と電子契約書の違い

紙の契約書と電子契約書にはどのような違いがあるのでしょうか。

実は、両者の役割や効力はほとんど変わらず、紙でも電子でも同様に契約を締結できます。

紙の契約書での署名と押印は、電子契約において電子署名とタイムスタンプがその代わりになります。また、押印の際の本人証明となる印鑑証明書は、電子証明書が同じ役割を果たします。

これらの代替手段により、電子契約でも紙の契約と同様に契約を結べるのです。

電子契約に関わる法律

電子契約と関係する法律として、電子署名法や電子帳簿保存法が挙げられます。

。ここでは、電子署名法で定義される電子署名と電子帳簿保存法について解説します。

電子署名法で定められている電子署名とは

電子署名法では、電子署名の定義や有効性について下記のように定めています。

電子署名法

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

ここでは、

1.本人が作成した電子文書

2.電子文書に改変がされていないことを確認できるもの

が、「電子署名」であると定義しています。

電子署名の有効性

「電子署名」の法的効力については、電子署名法第3条で以下のように定められています。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

ここでは、

電子文書に本人による電子署名が行われた際、真正に成立したものと推定すると定義しています。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、紙での保存が義務付けられている書類に関して、一定の要件を満たすことで、電子保存を認めている法律です。従来、国税関係書類は紙で保存しなければなりませんでした。

しかし、電子帳簿保存法によって電子契約を行った契約書を電子データとして保管することが認められています。

これにより、電子契約サービスで電子契約書を作成し、契約が成立した後に、そのままシステム上で契約書を保管しておくことができます。

電子帳簿保存法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

電子契約の種類

電子契約は大きく分けて「立会人型」と「当事者型」の2種類があり、それぞれ電子署名が付与されるまでの仕組みが異なります。

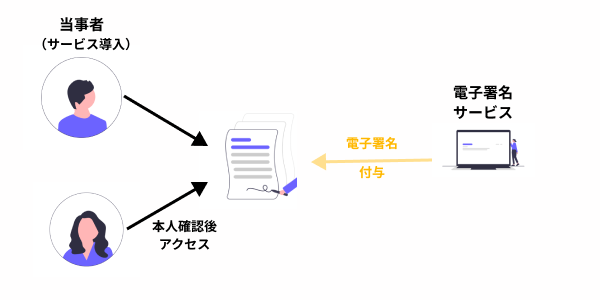

立会人型(事業者署名型)

立会人型とは、第三者が当事者の指示に従って電子署名を付与するタイプの電子契約です。

例えば取引先と契約を締結したいとき、電子契約サービスを用いて電子契約を結ぶケースがこれにあたります。

本人確認は、電子契約サービスへのログインとメール認証を組み合わせて行う場合がほとんどです。

コストが低く比較的簡単に導入できるため、手軽かつスピーディに電子契約を結べます。

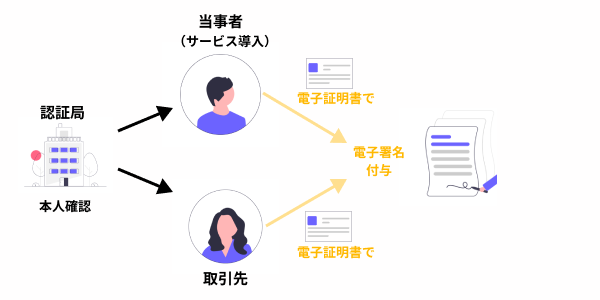

当事者型(当事者署名型)

当事者型は、当事者本人が電子署名を付与するタイプの電子契約です。

事前に「認証局」という審査機関で本人確認を済ませ、電子証明書が格納されたICチップ入りカードや読み取り機器などを用いて契約書に電子署名を付与します。

政府が認めた認証局から発行された電子証明書を用いるため、本人確認の信用度が高いことがメリットです。

しかし用意に手間やコストがかかるため、すべての契約相手が当事者型の電子契約に応じるとは限りません。

電子契約に対する素朴な疑問 Q&A

電子契約は、紙の契約と効力は変わらず同じように契約を取り交わせることを説明しました。では、電子契約の信頼性はどのように保証されるのでしょう。

また、紙の契約から電子契約へ変更するにあたって、電子契約だとどう変わるのか、本当に電子契約で対応できるのかなど、不安を感じている方もいるかもしれません。

ここからは、電子契約を進める流れや収入印紙や印鑑の有無、電子契約におけるリスクなど、電子契約を導入する上で知っておきたい6つのポイントをまとめて解説します。

ContractS株式会社が提供するContractS CLMの電子締結に関するよくあるご質問への回答はこちらで紹介しています。

電子契約に証拠力はある?

電子データの契約書は紙よりも編集しやすく、改ざんのリスクを伴います。

しかし法律上(民事訴訟法228条4項)は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」とされています。

つまり電子契約書であっても、「本人が電子署名を行ったか」と「改ざんされていないか」を確認できれば契約の真正性が推定できるということです。

電子契約書の場合、上記2つについては電子証明書とタイムスタンプの付与で証明できます。

電子契約の信頼性を保証する機関

電子署名を行ったのが本人であることを証明するために電子証明書が発行されます。電子認証局は、電子証明書の発行い電子署名の信頼性を担保しています

詳しくご説明すると、電子認証局では「電子証明書の発行」「電子証明書の失効」「リポジトリ管理」の3つの役割があり、申請者が提出した鍵ペア(秘密鍵と公開鍵)の確認と所有者の身元審査を行い、問題がない場合に電子証明書を発行するなど第三者機関として証明書データの管理が行われています。

総務省やe-taxのサイトで機関の詳細について公表されています。

電子契約書を受け取った相手方はどのような対応をするのか?

電子契約をするにあたって、取引先などの相手方がどのような手続きが必要か、それは負担にならないかという点が気になる方も多いでしょう。

例として、ContractS CLM 電子締結を利用した際の電子締結を行なった場合の相手方の具体的な手続きの流れをご紹介します。

※他サービスとは異なる場合がございますのでご注意ください。

相手方が行う具体的な手続きは、以下の通りです。

- 締結依頼を受信

- 内容確認

- 関連書類をアップロード

- 署名

- 最終プレビュー・締結

- 保管

1.締結依頼を受信

契約書の確認画面への招待メールが届きます。相手方は、メールからURLをクリックして契約画面へアクセスします。

2.内容確認

契約書の内容を確認し、問題がなければ、「次へ」を押します。

3.関連書類をアップロード

相手から指定がある場合は関連書類をアップロードするステップに進みます。ここで必要書類をアップロードし「次へ」を押します。

4.署名

印影または手書きでサインを行います。

5.最終プレビュー・締結

契約書に押印またはサインが押されていることを確認し「締結」を押します。

6.保管

締結後に送られてきたURLをクリックすると、内容を確認できます。電子契約書はダウンロードすることもできます。

▶相手方にシステム導入を要さない立会人型電子契約『ContractS SIGN』について

電子契約の場合、収入印紙は必要?

紙での契約を行う際、契約内容によっては収入印紙が必要です。収入印紙とは、国に対する税金であり、契約書を作成した際に貼り付ける証票のことを指します。

契約内容によって金額は異なり、業務委託なら4,000円、契約金額500万円を超える工事請負契約書なら1万円などといった印紙税がかかります。

参照元:国税庁 印紙税額一覧表

一般的に、契約金額が高くなるほど、印紙税も高くなるものです。

国税庁では、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」により課税が発生すると定めています。

しかし、電子契約は紙の契約書を作成しないため、収入印紙を用意する必要がありません。

電子契約の場合は印鑑で押印しない?

電子契約の場合には印影画像は法的には不要であり、どのような印影画像を利用しても契約の成立に影響はありません。

もっとも、現在は電子契約そのものが過渡期ということもあり、紙をベースにした印章管理規程をそのまま利用し、システムをこれに合わせる形で運用したい、というご要望が多数寄せられていたため、ContractS CLM では印影イメージを作成する機能を有しています。

電子契約書の受け取りを拒否されたらどうする?

リモートワークの普及などから、電子契約を導入する企業も増えていますが、まだまだセキュリティ面での不安や導入の煩雑さから、契約は紙でのみ行う企業があるのも事実です。

ではこちらから電子契約を申し込んで、相手方に拒否された場合、どう対処すればよいのでしょうか。

まずは、電子契約の安全性やメリットを相手方にしっかりと伝えることが大切です。

中には、電子契約をまったく知らない企業もあり、電子契約について漠然とした不安を抱えているだけのこともあります。

ContractS CLM の電子契約の安全性については、以下の資料で詳しく解説しています。

電子契約のメリット

これまで、電子契約に関する疑問点について解説しました。続いて、紙の契約から電子契約に移行するメリットをご紹介します。

業務効率化につながる

電子契約の最大のメリットともいえるのが、業務効率化です。

電子契約では、紙の契約で必要な以下の作業をなくすことができます。

・契約書の印刷、製本、押印

・印紙の購入、貼付

・封筒への宛名記入、投函

・取引先から返送、保管

特に、取引先が契約書を確認し、返送してもらうまでにはかなり時間がかかります。電子契約では郵送のタイムラグがなく、クラウド上で承認がどこまで進んでいるのかリアルタイムに確認できるため、契約業務をスピーディーに進められます。

またシステムの中には、一斉締結機能が搭載されているものもあり、一度に大量の契約書作成を効率化をすることができます。

加えて、契約後もクラウド上に契約書をまとめられるため、いつでもどこでも契約内容を確認できるのが非常に便利です。

ほとんどのシステムに検索機能が設けられているため、名前や日付で絞って契約書を素早く検索できます。

コスト削減に期待できる

電子契約では、大きく以下の4つの点でコスト削減が期待できます。

- 収入印紙

- 契約書作成費用

- 人件費

- 保管費用

①収入印紙

前述した通り、電子契約では収入印紙が必要ありません。そのため、印紙税の節約が期待できます。

②契約書作成費用

紙の契約書の作成には、印刷用紙代やインク代、封筒代、郵送費などがかかりますが、電子文書ならこれらのコストが不要です。

③人件費

紙の契約書を作成するにあたって、契約書の印刷や製本、郵便局への投函などといった作業を行います。しかし、電子契約ならパソコン上で完結でき、作成も容易になるため、作業に必要な業務量が少なくなり人件費の削減にもつながります。

④保管費用

契約書は、一定期間の保管が義務付けられています。契約書の保管にスペースを取られている企業も少なくありません。

しかし電子契約なら、契約書をクラウド上で保管できるため、契約書の保管スペースもいらなくなります。これまで契約書を保管していたスペースを別の用途に活用でき、固定費の削減にもつながるでしょう。

リモートワークに対応可能

2020年以降、新型コロナウイルスの影響により、リモートワークが急速に広まっています。リモートワークの普及により「ハンコ出社」といった言葉も世間で取り上げられました。

ハンコ出社とは、契約書の提出に印鑑が必要なことから、わざわざ押印のためだけに出社をすることです。

本来、前述したとおり、紙の契約書においても押印は不要ですが、契約書の印刷や郵送のために出社が強要される企業があるのも事実です。

一方電子契約なら、印鑑はもちろん、印刷や郵送も不要なため、リモートワークでも支障なく契約締結できます。

コンプライアンス(法令遵守)の強化につながる

筆跡や印影が残らないことから改ざんされやすいと思われがちな電子契約ですが、電子契約は電子上にログが残り、締結作業中の書類編集に制御をかけることもできるため改ざん防止には強みがあります。

逆に紙の契約書では、改ざんされた場合の調査は難航することが多く、解明までに時間も要します。

また、電子契約では電子署名やタイムスタンプなどの仕組みを利用して、本人証明や非改ざん証明をすることも可能です。

これらの仕組みをきちんと活用すれば、電子契約へ移行することにより、コンプライアンスの強化も期待できます。

▶︎▶︎電子契約システム導入に向けて検討をしている方におすすめ電子契約システム比較ガイド

契約更新漏れの防止

膨大な契約を管理する場合、更新期限が迫っている契約はないか逐一把握することは困難です。

契約の度に手動でスケジュール管理システムやアプリに登録するのも手間がかかるうえに、登録漏れが起こる可能性もあります。

電子契約サービスを用いた契約なら、更新期限が迫ったタイミングでアラート通知を設定できます。

これにより、確実に契約更新の抜け漏れを防ぐことが可能です。

検索性の向上

紙の契約書における大きなデメリットとして、過去の契約書を遡りにくい点も挙げられます。

契約の管理数が多いほど、膨大な書類の束を1枚ずつめくって必要な契約書を探すことで業務にロスタイムが生じます。

一方、電子契約ならクラウド上や自社サーバーで契約書データを保存するため、検索機能を用いて必要な書類を即座に引き出したり、バージョン管理機能により版を遡ることも容易です。

電子契約のデメリット

電子契約は様々なメリットがある一方で、以下のようなデメリットが潜んでいる点に注意が必要です。

- 電子契約できない契約がある

- 相手方の同意が必要

- セキュリティのリスク

- 社内の導入推進が必要

電子締結できない契約がある

現在は法整備が進んだことで大半の契約が電子化できるようになりましたが、一部の契約は法律で書面化が義務付けられており、電子締結が不可となっています。

電子締結ができない契約は、以下の通りです。

※2024年2月現在

相手先の同意が必要

電子契約へ切り替えるにあたって、取引先の承諾を得る必要があります。

しかし電子契約に対する抵抗感や業務フローに影響する懸念などから、取引先によっては拒否される可能性も考えられます。

本格的に電子契約へ移行する前にメリットや必要性、法的な証拠力などの説明を行うための時間がかかる点もデメリットです。

セキュリティのリスク

電子契約書はサーバー上に保管するため、不正アクセスによるデータの改ざん・盗難といったトラブルが起こり得ます。

電子契約システムを用いる場合はセキュリティ対策の強さを確認する他、改ざんを防ぐために電子署名や電子証明書の理解を深めて運用する必要があります。

社内の導入推進が必要

電子契約へ移行するにあたって最もネックになりやすいポイントが、社内への導入推進です。

電子契約を上手に活用するには、現状の実務状況をもとに業務フローを見直し、数あるシステムから自社に合った製品を選ぶ必要があります。

導入後の契約業務はスムーズとなりますが、それまでの道のりを越えるためにコストや時間をかけなければなりません。

電子契約導入の際の注意点・ポイント

電子契約を導入するにあたって、必要な導入推進の際の注意点やポイントを網羅的にご紹介します。

社内調整のために理解を広める必要がある

電子契約へ移行するにあたって、従業員の理解を深めなければなりません。

慣れていた業務フローに多少の変更が加わるため、従業員によっては抵抗感を覚える可能性があります。

まずは現場の実務状況を把握のうえ、電子契約の必要性について理解を得る工夫をしながら導入を進めていくことが大切です。

電子帳簿保存法に対応したサービスを選ぶ

電子帳簿保存法では、契約書などの対象書類を電子データとして保管する際の要件が定められています。

解像度や保存期間、検索性の確保など様々な要件があり、そのすべてに対応し得る環境を自社だけで整えることは困難です。

スムーズに電子契約へ移行するなら、電子帳簿保存法の要件を無理なく満たせる機能が搭載されたサービスを選ぶと良いでしょう。

取り扱う契約形態が電子化可能か確認する

契約形態によっては、電子化が不可能な場合もあることは先述した通りです。

加えて、以下の契約は電子化の際に契約相手の承諾が必須と法律で決められています。

・事業者が交付する申込・契約・概要書面(改正特商法)

・宅地建物の売買・交換の媒介・代理契約書(宅建業法)

・建設工事の請負契約書(建設業法)

・投資信託契約約款(投資信託及び投資法人に関する法律) など

自社が取り扱う契約の種類によっては電子化ができない可能性があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

電子契約システム導入の流れ

電子契約システムを導入するなら、ただ導入するだけではなく事前準備も重要になります。

- 現在の契約フローの確認

- 電子契約システムの選定

- 社内関係者と連携、周知

- 新フローのマニュアル策定

上記が電子契約システム導入までの流れです。

それでは、電子契約システム選びから新しい業務フローのマニュアル策定までの手順について段階ごとに解説します。

現在の契約フローの確認

まず行うことは、現状の契約フローの把握です。

契約業務の担当者へヒアリングなどを行い、契約フローの中で業務効率の低下やコストの無駄遣いといった問題の原因となっている点を探しましょう。

その問題点の解消を目的として、電子契約システムの導入を進めていくことになります。

電子契約システムの選定

目的が定まったら、その目的を達成するための電子契約システムを選びます。

知名度だけで適当なものを選ぶのではなく、機能やセキュリティなどの仕様を確認しながら目的の達成に適したものをピックアップしていきましょう。

無料トライアルを実施しているサービスも多いため、いくつか使用感を試して比較するのがおすすめです。

社内関係者と連携、周知

電子契約システムを選定したら、社内関係者に電子契約を導入する旨を周知しましょう。

また、契約業務の担当者には電子契約システムの操作方法や運用ルールについて詳しく説明し、よりスムーズな導入のために協力を得ることが大切です。

新フローのマニュアル策定

電子契約システム導入後のフローが曖昧だと、業務に滞りが生じたり不適切な契約が行われたりするリスクが生じます。

導入後は電子契約の決裁者やシステムの利用権限を持つ従業員、電子契約書の承認を得るまでのルート(ワークフロー)を決定し、新しい手順書を作成しましょう。

電子契約サービスの例

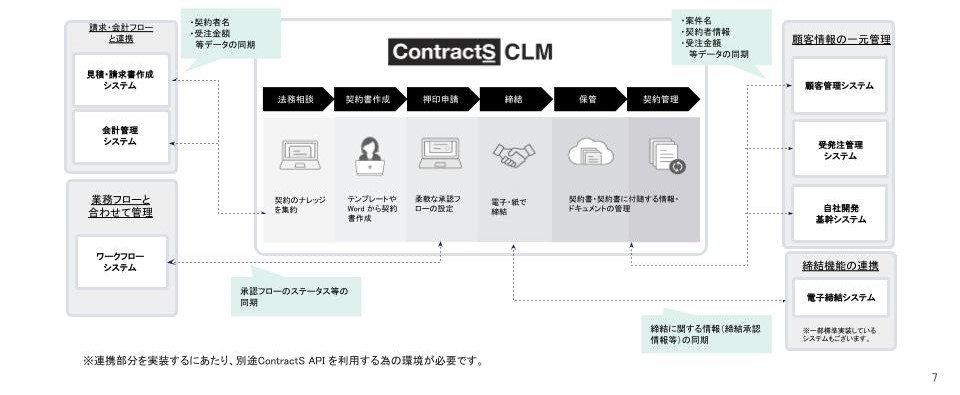

ContractS CLM

-ContractS株式会社-12-04-2024_02_10_PM.png)

ContractS CLMは、契約書作成・交渉・レビュー・承認・締結までの契約プロセスから更新・変更までの業務を一元管理できるサービスです。ContractS SIGNという立会人型の電子署名を備えており、ContractS SIGN以外の電子締結、紙締結の契約書もシステム内で格納でき、管理できます。

ワークフロー機能も備えているため、承認システムの導入を検討している企業は、ひとつのシステムで完結させることが可能です。

また、契約に関わるやりとりもシステム上で行えるため、情報が散らばることはなく自社のナレッジとして蓄積できる一元管理ができることも特徴です。

電子契約の導入事例

電子契約によって自社でもメリットを実感できるのか気になる方は多いと思います。

そこで、電子契約で得られるメリットを具体的にイメージできるよう、ContractS CLMを導入した2社の事例を紹介します。

雇用契約手続きの効率化を実現した例

導入前の課題

これまで、雇用契約の手続きは紙の書類で行われ、契約書も紙で管理されていました。そのため、内容確認や署名・押印のために採用者には来社してもらう必要がありました。

また、本社で各拠点の契約書を確認する際には郵送が必要で、迅速な確認が難しく、送付時の紛失リスクも懸念されていました。

導入後の改善点

電子契約システムを導入したことで、採用者は来社前に契約を締結できるようになりました。確認事項がある場合は来社後に対応しますが、事前に内容を確認できるため、雇用契約に関する業務時間が削減されました。

従来は1時間以上かかっていた手続きが約40分に短縮され、業務の効率化が実現しました。

さらに、人事担当者は雇用契約以外の業務に充てる時間を確保できるようになり、内定者への研修をより丁寧に行えるようになりました。

契約書の管理もクラウド化されたことで紛失リスクが軽減され、必要な際にいつでも確認できるようになっています。

契約ごとの見える化と書類や業務の一元管理を実現した例

導入前の課題

以前使用していたシステムでも契約書の保存は可能でしたが、契約締結までのフローや関連書類の一元管理ができず、関連書類の検索が難しく、オペレーションの複雑さが課題でした。

また、紙の契約書をやり取りしていたため、システムのメリットを十分に感じられず、契約業務の進捗確認に多くの工数がかかるという課題もありました。

導入後の改善点

ステータス管理機能に魅力を感じ、ContractS CLMへの移行を決定。現在は、保育園との契約や人事の雇用契約業務など、幅広い契約業務で活用しています。

特に雇用契約書は従来、紙で管理していましたが、ContractS CLMならアクセス権の管理が可能なため、個人情報の慎重な取り扱いが求められる雇用契約にも適していると判断し、電子化を進めました。

さらに、テンプレート機能の活用により、契約のたびにWordファイルを編集する必要がなくなり、業務の効率が向上。

契約業務をシステムで 一元管理できるようになったことで、属人化の防止につながるなど、多くのメリットを実感しています。

電子契約を導入する際のよくある質問

不動産は電子契約できない?

2022年5月、不動産業界でも事業用定期借地契約など一部を除いて電子契約が認められるようになりました。

賃貸借契約では2017年から、売買契約では2021年から重要事項説明(賃貸・売買契約が成立する前に物件の状態や契約条件などを説明すること)をオンライン上で行うことは可能になっています。

しかし、いずれも取引成立には紙の契約書が必要なままで、遠隔地からの不動産取引の課題でもありました。

ところが、2022年5月に宅建業法が改正され、重要事項説明を担当する担当する宅建士の押印が不要となりました。重要事項説明書など各種書類をメールなどでの提供も認められるようになりました。

電子書面で提供した場合、契約者に提供が完了したことを通知しなければならない点がポイントです。

一方、高齢の大家さんでデジタルに抵抗のある方は多く、完全に電子契約に移行するのは現実的ではありません。よって、対面での重要事項説明や紙でのやりとりと並行して電子契約を導入すると良いでしょう。

電子契約の問題点は何?

当事者間の同意がなければ利用できないことです。

取引先が電子契約に慣れておらず、入力項目や進め方が分かりにくいシステムだと、フォローが求められます。電子契約の導入に伴い、社内のワークフローが変わり、新しいワークフローを従業員に周知し、定着を図ることも必要です

電子契約で書類の紛失リスクは下がります。ただし、紙で保管する際にはなかったセキュリティリスクを考慮しなければなりません。電子署名に対応しているなどセキュリティレベルの高いシステム選定が重要です。

まとめ

電子契約は、電子署名などの技術を用いることにより、紙の契約書と同等の法的効力を持つとされています。

電子契約に関する法整備も進み、リモートワークの普及・定着も相まってますます導入が広がるでしょう。

メリットとデメリットを理解することはもちろん、自社の課題解決に必要な機能を備えたシステムの比較と、導入事例をチェックした上で検討することも大切です。

電子契約サービスのメリットをきちんと確認し、スムーズに導入できるようにしましょう。

電子契約システム選び方や導入手順が分かる資料を

無料でダウンロード

この資料では、電子契約システム比較検討のカギ、具体的な手順、注意点、普及の様子、導入後の課題についてご紹介しています。