ノウハウ ワークフローシステムのメリットとデメリット。ワークフローとは?

更新日:2025年03月4日

投稿日:2021年05月28日

ワークフローシステムのメリットとデメリット。ワークフローとは?

ワークフローシステムとは、社内の申請書のやりとりの電子化を可能とするシステムです。

ワークフローシステムによって業務効率化やコスト削減、リモートワークの推進など、ビジネスを取り巻く課題解決をサポートする効果が見込まれます。事実、ワークフローシステムを活用する企業は増加しています。

では、ワークフローシステム導入にどのようなメリットがあるのでしょう。

本記事では、ワークフローシステムの機能、システムがない場合の非効率な面とあわせて、導入のデメリットと選定時の注意点もわかりやすく解説しています。

システムの選び方のポイント、導入手順、導入後の部署ごとの効果についても取り上げています。

ワークフローとは

ワークフローとは一般的には整理された業務の流れや仕事の順序のことを指します。

具体的には、業務プロセスや仕事を整理することで、関わるメンバーが正しく順序を理解するために仕事の流れを図示化したものを、ワークフローと呼ぶことが多くなっています。

ワークフローシステムとは

ワークフローシステムとは、業務で発生する社内の申請書の流れを電子化できるシステムのことです。

書類の作成・回覧、承認者による承認または却下・承認済みの書類の保管という一連の流れを、システム上で行えます。

紙ベースの運用とは違い、書類の郵送が不要かつ複数の人へ同時に共有でき、PCやスマホなどの端末があればどこでも申請の確認が可能です。

これにより、業務の大幅な効率向上などの効果を見込めます。

ワークフローシステムの主な機能

ワークフローシステムには、主に以下のような機能が搭載されています。

・申請・起票機能

・申請書のテンプレート機能

・承認機能(申請に対する承認などの操作、承認ルートの確認や変更など)

・承認期限や結果の通知機能 など

他にも、外部システムとの連携や業務プロセス・工数・予実管理の機能が搭載されたシステムもあります。

また、単に申請と承認を行うだけでなく、業務フローの効率化を促進させる付加機能を備えたシステムは多いです。

申請・起票機能

システム上のフォームに必要事項を入力後、承認依頼を行う機能です。

申請・起票機能によって、申請に必要な書類の用意と承認依頼をオンラインで完結できます。

入力箇所が分かりやすいこと、入力漏れがあれば承認依頼に回せないようになっていることが特徴です。ミスの起こりにくい仕組みで、不備による差し戻しを減らし、効率化を図れます。

申請書のテンプレート機能

申請内容によって書類への記載事項は異なります。例えば経費精算と稟議書では異なる書類が必要です。

ワークフローシステムを使えば、必要事項の入力でテンプレートを作成できます。一度テンプレートを用意すれば、必要事項を入力するだけで、部署ごとや申請内容に応じた書類を作成でき、すぐに承認に回せます。

書類ごとに一からフォーマットを作成する手間を省けるため、書類作成にかける時間短縮につながります。

申請内容ごとに統一されたテンプレートは、必要事項の記載漏れを防いだり、承認者が書類の確認ポイントを見つけやすいことなどにも効果があり、承認スピードの向上も期待できます。

承認機能

申請に対する承認などの操作や、承認ルートの確認・変更を容易にする機能です。

社内ルールに合わせる必要があるため承認ルートは企業によって異なります。

申請ルートが複雑かつアナログな手段で承認作業を行っていると、承認漏れや誤った部署へ申請書が回されてしまうといったヒューマンエラーが懸念されます。

例えば、ワークフローシステムを導入していない企業では、メールで申請書を回覧する方法が一般的です。ただし、メールでの回覧には、誤った部署へ申請書が送られてしまう以外にも次のような問題が生じるケースがあります。

- 【メール使用による問題】

- メールの見落としによって承認が滞り、数週間もタイムロスが生じる

- 誰の所で作業が止まっているのか分からず、フォローができない など

実際、申請が誰かの所で止まったままになり、やむを得ず未承認のまま契約書を締結してしまう事例もあるようです。本来、未承認での締結は統制上避けなければなりません。

また、社内にレクチャー文化がない場合、誤った申請先への送付やたらい回しが頻発し、業務的・精神的な負担が大きくなることもあります。

ワークフローシステムでは、システムに企業の承認ルートを登録できます。申請内容ごとのルート設定も可能なため、ヒューマンエラーを防ぎやすくなります。

さらに、複雑な承認フローを適切に管理できることで、遅延の防止も期待できます。

システムを使うと、承認履歴が残ります。この履歴は承認作業で問題が見つかった場合や、内部監査向けの資料作成にも役立ちます。

承認期限や結果の通知機能

申請や承認の期限が設定されている場合、期限が迫った際にメールやチャットツールに自動で通知を送信する機能です。

申請に対する承認や差し戻しなどの操作も簡単に行え、結果はリアルタイムで通知されます。

承認や差し戻しをスムーズに行えて、作業の見落としが起こりにくい点で、業務効率化をサポートします。

リマインド機能のみに頼らずとも進捗が可視化される点でも、対応漏れの防止にも期待できます。

紙の申請書を用いて申請する手順だと、書類が誰の所に届いているか把握できない、承認者が承認作業を忘れるなどの問題が起こり得ます。

一方、システムで承認待ちや差し戻しといった状況がひと目で分かれば、担当者は自身のやるべき対応を忘れるリスクを減らせます。

ワークフローシステムの導入目的

企業がワークフローシステムを導入する目的としては、以下の4つが挙げられます。

- SaaSの隆盛

- リモートワーク主体

- ペーパーレス化

- ガバナンスリスクへの対応

それぞれ見ていきましょう。

1.SaaSの隆盛

SaaS(Software as a Service)とは、従来パッケージとして販売され、使用時にダウンロードが必要だったソフトウェアを、インターネット経由で提供し、ログインするだけで利用できるクラウドサービスの形態を指します。多くの場合サブスクリプション形式で、導入、解約が容易なためパッケージ版よりも安価に利用できる点が特徴です。

2020年現在、SaaS市場は年々拡大しており、サービスカテゴリも多岐にわたっています。そのため、組織や企業のニーズに合わせて最適なSaaSを企業が選択することができるようになりました。

ワークフローシステムについても近年多数のSaaSサービスが台頭しているため、効率化したい業務内容を鑑みながら最適なシステムを導入することができます。

2.リモートワーク主体の新しい働き方

ウィズコロナの時代となったものの、新型コロナのような感染症がいつ流行するかは分かりません。加えて、労働力人口の減少に伴い「働き方改革」の重要性が高まる現代において、リモートワークは重要な取り組みです。

しかしリモートワークへ移行するとなれば、従来はオフィスで行っていた紙の申請書による申請・承認フローを、いかに調整するかがネックとなります。

会社によっては、せっかくリモートワークを導入しても申請・承認のために従業員が出社を強いられる場面も出てくることでしょう。

そのような課題の解決策として、オンラインで場所を選ばず、書類作成から承認までの業務を完結できるワークフローシステムの導入が有効です。

3.ペーパーレス化

環境保護やCO2削減、印刷/人件費などコスト削減の理由によりペーパーレス化が推奨されています。国税関係の帳簿類や証憑類の電子データによる保存方法を定義する電子帳簿保存法はどんどん緩和され、キャッシュレス化対応のため、クレジットカード支払い等は利用明細をそのままデータ保存できることになりました。

これまではクレジットカード等の利用明細も紙に出力し、スマホで撮影しPDF化の後、タイムスタンプの付与というフローが必要でした。これからは電子帳簿保存法に対応した経費精算クラウドサービスを導入していれば、クラウドサービスにデータを保存するのみで完了します。

脱ハンコも唱えられている現在、社内の紙の申請書に押印して回すというフローは時代に逆行しているのです。

【関連記事】電子帳簿保存法改正とは?要件、対象の事業者などをわかりやすく解説

4.ガバナンスリスクへの対応

インターネットの普及に伴い、SNS上で炎上が発生したり社員の不祥事が拡散されるなど、企業のレピュテーションリスクが上がっている現在では、そうした不正を事前に発見し早期対応するためにも、ガバナンス強化は急務と言えます。

社内ルールに基づいた承認ルートを確実に遵守できるワークフローシステムは、ガバナンスリスクの低減に役立ちます。

ワークフローシステム導入で効率化できる業務

ワークフローシステムで解決できる業務には承認申請業務、契約業務などがあります。

具体的に、業務がどのように解決するのか説明します。

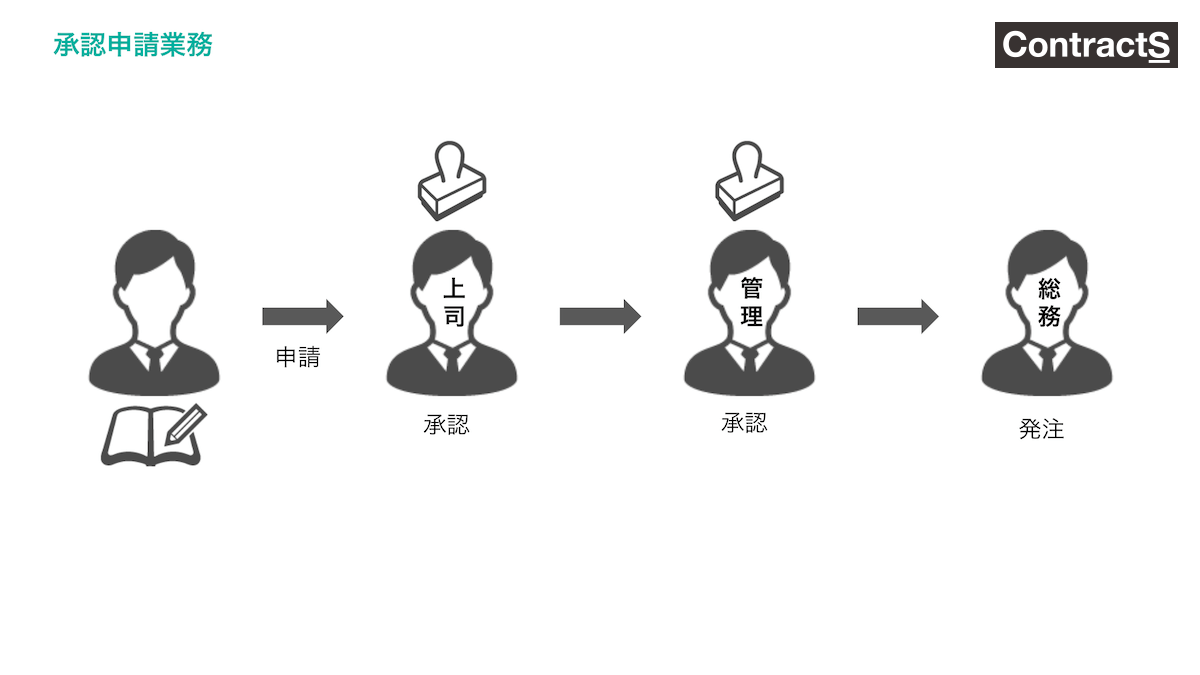

承認申請業務のフロー

例えば、消耗品発注であれば、「社員が購買申請を書く」→「上司に提出する」→「上司が承認印を押して管理部門に渡す」→「管理部門が承認印を押して総務部員に渡す」→「総務部員が発注する」というフローになります。

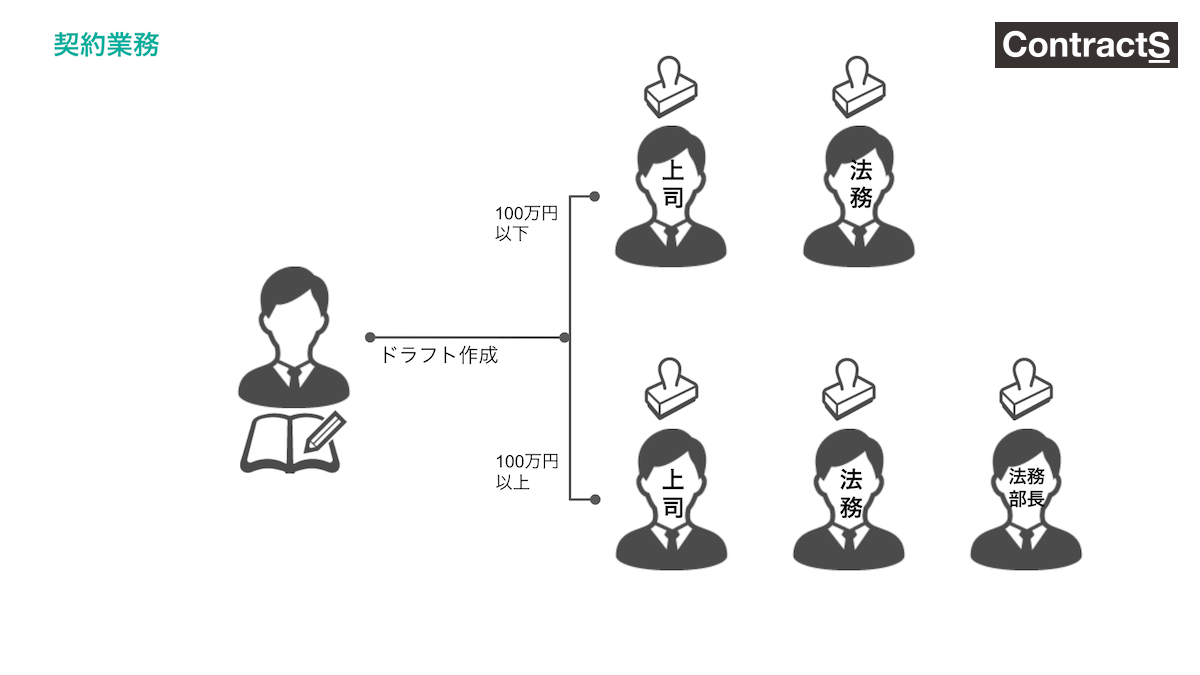

契約業務のフロー

契約業務であれば、「営業担当者が契約書のドラフトを作成」→「上司に提出」→「上司が承認印を押して法務部門に渡す」→法務部門が「契約書のレビュー」または「契約書に承認印を押して」営業担当者に渡す→「営業担当者が締結する」という形になります。

契約業務の場合値段の大きさによって分岐が設けられている場合もあります。例えば100万円以上の場合は承認者に法務部長が加わるなどです。

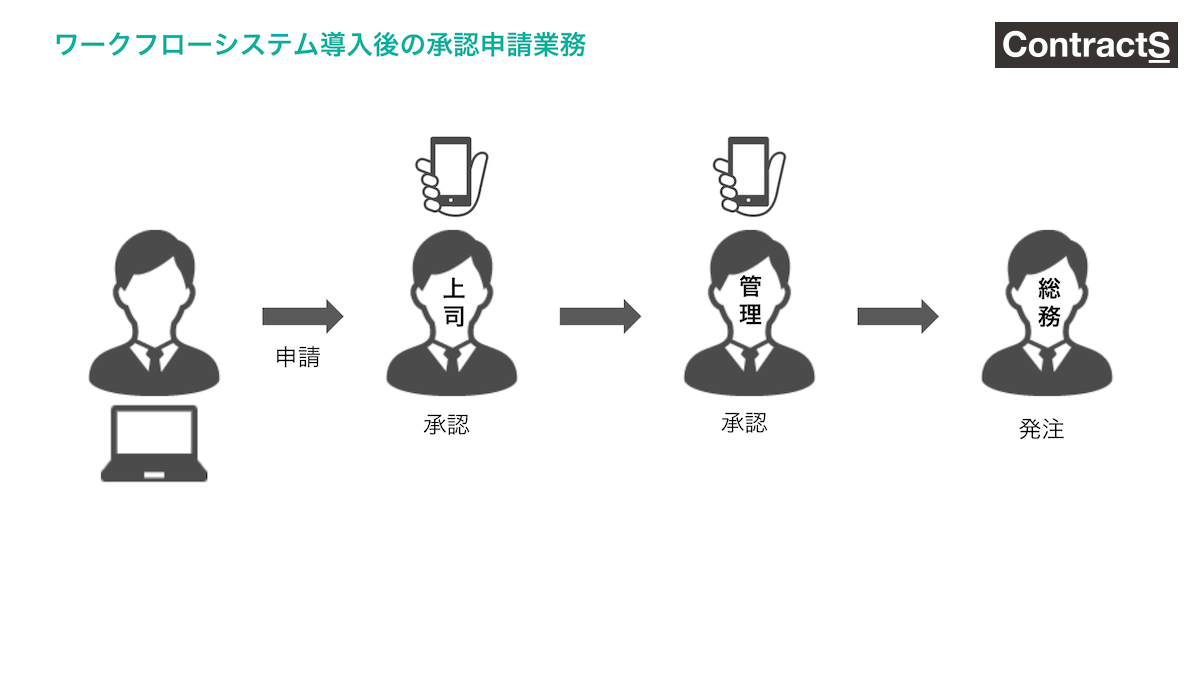

ワークフローシステム導入後

ワークフローシステムを導入すると、申請者はシステムの申請フォームに依頼内容を記入して送信し、承認者は自身のデバイスで確認ののち、承認ボタンを押せます。

契約業務であれば、システム上の契約書作成依頼フォームや法務相談フォームに入力し担当者宛てに依頼した後、押印申請に進みます。ここでは、類型や部署ごとに取り決められた申請ルートを選択することで自動で承認者が割り当てられ、申請を正しく済ませることができます。

また、金額や反社チェックの有無などフロー分岐のキーとなる条件に応じ自動で承認ルートが決定され、該当のルートの人物に承認依頼が送られるように設定できるシステムもあります。

ワークフロー機能のある契約業務に特化したプラットフォームCLMで効率化できる業務

ワークフローシステムを活用することで、契約業務が効率できることを一部紹介しました。この章では、承認申請のプロセス、締結業務など業務を細分化し、どのように生産性の向上につながるかご紹介します。

承認過程

まず、申請ルートがあらかじめ設定されているため、申請時にどの承認者に提出すべきか迷うことが少なくなります。一方で、「申請ルートの選択を誤るのではないか」と不安に感じることもあるかもしれません。

しかし、基本契約や業務委託契約など契約書の種類ごと、または100万円以下・100万円以上といった申請区分ごとにルートを設定しておくことで、申請者にとって分かりやすい仕組みとなり、選択ミスの軽減につながります。

申請書の作成段階でも、書式を探したり、法務部員に聞いたりする必要もありません。フォームの指示に従い記入すれば抜け漏れなく申請でき、記入ミスによるやり直しが生じることはありません。

締結時点の効率化

ワークフローシステムと電子締結機能の両方を備えたシステムであれば、押印申請や締結作業のたびに別々のシステムにログインし、必要項目を入力する手間が不要になります。一度入力した情報は相互に引き継がれるため、手作業での入力やログインの負担が軽減されます。

さらに、入力ミスの発生頻度が低下し、差し戻しによる業務のロスも削減できます。

生産性向上

また、契約業務とは契約書の文面だけでは判断できません。このため文面について、営業担当者に経緯を踏まえて補足説明を求めたり、意図を確認したりするコミュニケーションが発生します。

ワークフローシステムであれば、申請と共に補足事項を添付して送りやすく、わざわざコミュニケーションのために聞きに行ったり、メールの返信を待ったりする必要がありません。承認依頼と補足事項がセットになっていて確認しやすいため、口頭で交わした内容を思い出したり、メールから情報を探したりする手間も省けます。

誰のところで承認が止まっているのかも一目瞭然であるため、他の承認者に確認するコストもかかりません。

このように一つ一つは小さい手間だとしても、積もると大きな時間的コストとなっていた部分を省き、業務効率化、生産性向上できます。

業務効率化に関するアイディアについては、以下記事でもご紹介しています。

>>関連記事「業務効率化」のアイデア10| 生産性向上やコスト削減ツール・業務改善事例

ワークフローシステム導入のメリット

ワークフローシステムの導入は、リモートワークへの対応や業務プロセスの改善、内部統制の強化などのメリットをもたらします。

本記事では5つのメリットについて解説します。

時間短縮

ワークフローシステム導入後は紙の申請書のデメリットがなくなります。

書き損じによるやり直し、書類紛失による遅延がなくなることなどはもちろん、承認ルートが自動的に決定されるため、初動が早くなります。

離席/休暇中であっても、承認先のデバイスに承認依頼が通知されるため、オフィスにいないため業務が進まないということがなくなります。自分のスタイルに合わせて働きやすくなるため、働き方改革の方針に沿うことができます。

承認後は自動的にデータベースに格納されるため、消耗品購入についてや、契約書の情報を再度エクセルに入力するなどの業務は不要となります。

内部統制強化

「誰が」「いつ」「どの事項について」承認したか、ワークフローシステムでは自動でログが記録されていくため、内部統制の強化につながります。

契約書に関するワークフローと電子締結システムが一体である場合、承認を得なければ締結できないという形式になります。

従来の押印は、物理的に厳重に保管されているため権限のない方が契約を締結することはできないという前提のもとに、社内の稟議を通ったことを担保していました。これに対して、電子締結は誰でもボタンが押せるため、無権代理のリスクがあり、契約締結したつもりが締結できていなかったという事態が生じる懸念がありました。

ところが上記の一体となったシステムでは、承認者の承認ボタンを得なければ締結ができないように制御をかけられるため、むしろ押印よりも無権代理のリスクがなくなると言えます。

業務プロセス改善

ワークフローシステム導入の際には、ワークフローが整理され、可視化されていなければなりません。この過程で、従来不透明であったボトルネックがあらわになります。その結果ボトルネックを解消しさらに効率的な業務プロセスを目指すことができます。

そしてワークフローシステム運用中にもさらなる業務改善を目指すことができます。

業務プロセスの改善で、業務効率化と働き方改革を進めることも期待できます。

ワークフローシステムの導入で、これまで手作業で行っていたプロセスが自動化される結果、業務スピードが向上すると予想されるためです。

システムの活用で申請書の作成や承認、進捗管理などが一元化されます。これにより担当者間の連携がスムーズになり、差し戻しや作業の見落としが減って承認までのスピードが向上します。

システムの導入で承認にかかる時間が短縮され、従来生じていた差し戻しや承認をもらう待機時間を、他の重要な業務に費やせるようになります。

ペーパーレス化

ワークフローシステムの導入により、紙ベースで行われていた申請や承認作業を電子化できます。

また、申請書の電子化で印刷や郵送、保管にかかるコストを削減できます。

電子化した申請書はシステム上で保管できるため、書類の紛失や破損の防止につながります。

特定の1箇所に保管することができるようになり、物理的に書類を探しに行く時間と手間が不要になります。そのため、書類の検索もスピーディーにできるというメリットも得られます。

リモートワークへの対応

ワークフローシステムにアクセスできれば、申請や承認、進捗確認をどこでも進められます。

印鑑を押さずに承認が完了するため、ハンコを押すためだけの出社が不要になります。

ワークフローシステムの導入部署ごとの効果

ワークフローシステムは、企業全体の業務効率化に貢献するだけでなく、部署単位でもメリットをもたらします。部署単位でのシステム導入の効果が具体的に分かるよう、いくつかの部署の業務内容に対する効果を取り上げます。

経理部門

経費精算や支払い申請において、申請書類にテンプレートを用いることができます。統一されたテンプレートで、入力ミスの削減や確認作業の効率化を図れます。

受付窓口をワークフローシステムに一本化することで、従来必要だったメールやチャット、申請書類など複数の手段から案件を取りまとめる作業が不要になります。

加えて、承認プロセスの迅速化で、支払いや処理が遅延するリスクが減ります。

総務・管理部門

備品購入などの申請フローが整備され、必要書類の作成や承認がスムーズになります。書類作成や承認の円滑化は、滞りない企業活動をサポートします。

紙の帳票が不要となることも、総務・管理部門にメリットがあります。紙が不要になることで物理的な保管スペースをとらずに済むだけではなく、帳票の検索をスピーディーに行えます。

保管期間の管理もシステム上で行えるため、期間切れなど適切なタイミングで書類を廃棄できるなど書類のライフサイクル管理が容易になります。

人事部門

人事部門では、勤怠管理や休暇申請のプロセスが簡略化されます。申請内容が自動で記録されるため、申請ミスや管理ミスの防止に役立ちます。

営業部門

契約書や見積書の承認フローがシステム上で一元管理されることで、システムにアクセスすれば営業先や出張先など社外からでも迅速に対応でき、顧客対応のスピードアップを見込めます。

承認がスピーディーに進むことで、営業活動や商談の準備に余裕を持てるようになります。

ワークフローシステムがない場合の非効率

ワークフローシステムを導入しない場合、ヒューマンエラーのリスクや業務の遅延、リモートワーク中の対応が遅くなるなどの問題が起こり得ます。ここでは、システムがないことで想定される業務効率への影響を解説します。

紙ベースの管理による業務遅延

紙の書類を用いて申請や承認を行う場合、人の手で書類を回覧したり、進捗を追うために案件管理簿を作成し手作業で記録の上把握することになります。

例えば、承認者が不在で書類を渡せない、進捗を誤って把握しているなどがあれば、承認プロセスが遅れ、業務全体の遅延を招きかねません。

また、書類の紛失や破損のリスクがあるために、紛失などで必要な手続きができないことも懸念されます。

ヒューマンエラーのリスク

手作業での記入や承認フローでは、記入漏れや承認漏れなどのリスクが高いです。

また、承認フローが複雑だと、誰が対応するべきか曖昧になりやすく、よりミスの起こりやすい状態です。

進捗管理の不透明さ

ワークフローシステムを導入していないと、進捗の確認のために関係者に問い合わせる必要があり、進捗確認・共有のために担当者間で何度もやり取りが必要になります。

もちろん、コミュニケーション自体は悪いことではありません。ところが、担当者が進捗を誤って把握していて訂正されないままでは、かかった時間が無駄になってしまいます。そして、承認か否かの判断がされず、進行の遅れを引き起こしかねません。

リモートワーク中の非効率化

承認フローがワークフローシステムで進められるようになっていないと、リモートワーク中に申請や承認ができません。承認の遅れは、業務全体の遅延や停滞を招く恐れがあります。

業務を止めないよう申請・承認のために出社しなければならず、リモートワークの定着を難しくするケースも見られます。

ワークフローシステムのデメリット

ワークフローシステムには様々なメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。

- 既存の業務フローに合わせて最適化が必要

- 既存のシステムと連携できない場合がある

何が懸念されるのかそれぞれご説明します。

既存の業務フローに合わせて最適化が必要

ワークフローシステムを利用するにあたって、まずは申請フォームの作成や承認ルートの設定と言った準備が必要です。

また、自社で使用している申請書の項目に合わせてテンプレートを編集したり、イレギュラーな申請・承認に対するアラート設定も必要な場合があります。

ワークフローシステムは導入すれば即時活用できるわけではなく、自社の業務を考慮のうえ最適化しなければかえって現場が混乱しやすくなります。

スムーズな運用を実現するため、導入後の設定に手間をかける必要がある点はデメリットです。

既存のシステムと連携できない可能性がある

ワークフローシステムによって、外部システムと連携ができるかどうか、どんなシステムと連携できるのかは異なります。

また、すでに自社で使用しているシステムと連携できないワークフローシステムを選ぶと、データを流用できず手入力での操作が必要となり、かえって業務の効率が低下します。

ワークフローシステム導入手順

ワークフローシステムを導入するまでの基本的な流れは、以下の通りです。

1 現状の業務フローから課題点を洗い出す

2 洗い出した課題点を元に改善策を検討する

3 システムの設定・メンテナンス担当者を決定する

4 システム導入後の業務フローを決定する

5 改善策の実行が可能な機能を備えたワークフローシステムを選定する

6 システムの初期設定を行う

7 システムをテスト導入する

8 従業員への研修を実施する

9 利用開始

また、導入後も現場に対し定期的なヒアリングを行い、意見を取り入れながら運用体制の最適化を続けていきましょう。

それぞれの工程でやるべきことを段階ごとに紹介します。

現状の業務フローから課題点を洗い出す

現在の業務フローを詳細に分析し、承認フローの課題や効率化を妨げる点を明らかにすることから始めましょう。例えば、現在の業務の進め方をExcelなどに書き出しフロー図を作成し、それぞれの箇所の従事者に進めるうえでのお困りポイントや、時間や作業に無駄がある箇所をヒアリングし記入するなどです。

調査の結果、申請・承認プロセスのヒューマンエラーや遅延の発生しやすいフローを特定することができます。

洗い出した課題点を元に改善策を検討する

明らかになった問題を解消する改善策を検討します。例えば、複雑な承認フローをシンプルにして進捗の把握を容易にするなどを立案します。

課題が複数ある場合は、〇△など誰にも分かる表現で優先順位をつけることで、ワークフローシステムに求める機能も見えてきます。

システムの設定・メンテナンス担当者を決定する

ワークフローシステムの初期設定や運用後のメンテナンスに携わる担当者を選定します。

システムに問題が生じた際、迅速に復旧してシステムを使い続けられるようにする重要な役割を担います。

一般的にIT部門や、ITに詳しい管理者が責任者に任命されます。

システムを提供する事業者とやりとりすることがある点でも、ITに詳しい担当者が必要です。

システム導入後の業務フローを決定する

ワークフローシステムを用いた承認フローを採用するとなると、紙ベースの承認フローと業務フローが変わります。

そこで、システム導入に伴い業務フローも見直します。現在の課題と共に業務プロセスと課題を洗い出し、課題解決につながるフローを新しく構築することをおすすめします。

改善策の実行が可能な機能を備えたワークフローシステムを選定する

導入や利用にかかるコストと操作性は、システム選定にあたって重要な検討事項です。

加えて、課題解決や改善策になるシステムを選ぶことも欠かせません。例えば、申請書の作成を効率化したいのであればテンプレート機能、承認の遅延を減らしたいのであれば期限の通知機能が必要といった例です。

また、自社の社内規則に従った承認ルートを設定できるかも確認が必要です。並列承認など、細かな設定ができない場合もあり、システムごとに機能に差があります。

システムの初期設定を行う

申請内容に応じた承認ルートや申請書のテンプレートを設定します。初期設定とあわせて操作の不明点なども確認しておきましょう。

システムをテスト導入する

本格的な運用を開始する前には必ずテスト導入をしてください。システムが想定通りに機能するか、実務において問題が発生しないかなどをチェックします。

テストの結果を参考に、必要なものについては調整をします。

従業員への研修を実施する

実際にワークフローシステムを使用する従業員がスムーズに使えるよう、研修を行います。操作方法や新しい業務フローについて共有します。

研修を実施しても、実際に使用してみて分からないことや不安なことは出てくるかと思います。そこで、システムのマニュアルも用意しておくと、作業者が参照しながら使えて安心です。

利用開始

初期設定やテスト、研修が完了したら、本格的にワークフローシステムの利用を開始します。

本格的な導入後も、定期的に使い勝手を聞いたり、業務効率への影響を測定したりメンテナンスを行いましょう。より便利に使えるために必要な機能や、見直すべき業務フローが見つかる場合が多いです。システムの効果を振り返って改善点を見つけ、システムの設定や業務フローを変更する、という繰り返しで、自社の今のニーズにマッチするシステムを使い続けることができます。

また、導入後も現場に対し定期的なヒアリングを行い、意見を取り入れながら運用体制の最適化を続けていきましょう。

ワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムの導入にあたって、特に重要なポイントは以下の4つです。

必要な機能を洗い出し、定める

ワークフローシステムを検討する際、他社の事例が参考になることはあります。特に、成功事例を知ってシステム導入を前向きに検討する例は少なくありません。

ただし、他社と同じ機能を持つシステムを使用すれば自社でも上手く行くとは限りません。企業によって課題やシステムが必要となる機会が異なるためです。

まずは自社の課題、例えば申請・承認プロセスをシンプルにして円滑にしたいなどを明確にし、必須機能を洗い出しましょう。

欲しい機能が複数ある場合、全てを満たすシステムが存在しないことがあります。理想を完璧に叶えられるシステムがないことを理由に、業務改善自体を諦めてしまうケースがあります。

そこで、求める機能の必須要件、必須ではないものの備わっていれば有り難い希望要件、というように分類しておくと、システム導入による業務改善を断念せずに済みます。

求める機能を明確にすることで、予算内で適切なシステムを選定しやすくなり、高いコストパフォーマンスを期待できます。

導入の目的を明確にする

ワークフローシステムはあくまで自社が抱える業務上の課題を解決するための手段であり、導入そのものを目的とするのは望ましくありません。

「ペーパーレス化でコスト削減につなげたい」「申請・承認フローの無駄を削減して業務効率化につなげたい」など、明確な目的を立てなければ自社に合ったシステムを探し出すことは困難です。

そのためにも、まずは現場の声を聞くなどして現状の業務フローに潜む課題・ムダを見つける必要があります。

従業員へのフォローを怠らない

利用するワークフローシステムが決定したら、いきなり現場に導入するのではなく現場の従業員に対するアナウンスと研修も実施しましょう。

従業員の間でシステムに対する理解を深めないと、れ親しんだ業務フローを変えてまで使うメリットを感じれず、利用控えが発生することにより導入した意味がなくなってしまいます。

また、リモートワークを実施している場合は出社している従業員とリモートワーク中の従業員との間に理解度の差が出ないように、別途アナウンスの機会を設けるなどの工夫が必要です。

使いやすいかどうか

機能の充実したシステムであっても、実際に使う従業員が使いやすいと感じなければ定着しません。画面が見やすくて直観的に操作できる、操作手順がシンプルなどへの配慮が求められます。

加えて、サポート体制が整えられていることも重要です。トラブルが発生した際、解決に時間をかけずに済むためです。

実際にシステムを使わない管理職や経営層がトップダウンで選定を進めてしまうと、現場で利用されず、導入コストが無駄になるケースもあります。故に、導入を進める際には、現場の声をしっかり反映させることが不可欠です。

現場から見て使いやすいかを考えながらワークフローシステムを比較検討すれば、自社に最適なシステムを導入できるはずです。

ワークフローシステム選びの注意点

自社に必要な機能やシステム導入の目的を明確にすることをいま一度念頭に置きましょう。

ここでは、失敗する要素を詳しく見ながらワークフローシステム選びの注意点を確認します。

自社業務とのミスマッチ

カスタマイズが自由にできなかったり、外部との連携ができなかったりと、今までのオペレーションより作業工数のかかる変更がかかるとシステム導入のデメリットがメリットを上皮る場合があります。

また、直感的な操作ができないと、使うたびに負荷がかかり、積もり積もって大きな不満となります。そして結局「前の方が便利だった」と言われてしまい、時間と金銭のコストをかけたのに思うような効果が得られないという失敗の結果に終わってしまいかねません。

事前準備不足

当初の目標設定や現状把握が不十分であったため、ワークフローの挙動が業務に適合していなかったという例もあります。ワークフローシステムは複雑な設計であるため、不十分な設計で稼働しだすと申請業務が滞りストレスとなります。

自社のルールに応じた承認申請の設計ができるか、設定不足はないか確認し社内展開することが重要です。

オンプレミスとクラウドの仕組みを理解する

オンプレミス型とは、自社に合わせてシステムの構築を行い、運用を自社でするタイプです。自社に合わせてシステムを構築できるためカスタマイズ性は高く、業務に合ったものを作れます。ただし、初期費用が高く、開発・メンテナンス・運用を自社で行わなければならないというデメリットもあります。

一方、クラウド型は、事業者がインターネット経由でシステムを提供するものです。ネット環境さえあればどこからでもログインができ、初期費用が安いのが魅力です。アップデートや障害が起きたときの対応を自社で行う必要もありません。しかし、カスタマイズ性はオンプレミス型よりも劣るというデメリットもあります。

【関連記事】オンプレミス型とは?セキュリティに特化してクラウド型と比較

カスタマイズしやすいか確認する

カスタマイズは人事異動などの度に必要となります。カスタマイズにプログラミング知識がいるとなると、一部の人に負担が偏ることになります。そこで誰でもカスタマイズしやすいものを選びましょう。

その他、上記の失敗原因を踏まえて、既存のシステムとの連携はできるか、誰でも直感的に操作できるかをチェックしましょう。

まとめ

社内の申請書の流れの電子化に欠かせないワークフローシステムは、業務プロセスの効率化や企業全体の生産性向上をサポートします。紙の書類の回覧が不要となることで、リモートワークの定着にも一役買うでしょう。

ワークフローシステムのメリットを受けるためには、企業のニーズに合った使いやすいシステム選定が求められます。デメリットや選定時の注意点にも気をつけながら、現在のフローと課題の再確認から取りかかることで、必須機能が見えてくるはずです。

申請のフローの電子化で自社に多くのメリットをもたらすと感じられたら、本記事を参考にしながら、ワークフローシステムの導入を検討してみてください。