ノウハウ 業務の可視化にはどんなメリットがある? 方法やツールについて解説

更新日:2025年03月6日

投稿日:2020年10月30日

業務の可視化にはどんなメリットがある? 方法やツールについて解説

近年、企業内での業務煩雑化が問題となっています。実際、自社の業務の全体像を把握し切れていない企業も多いのではないでしょうか。

業務のブラックボックス化を改善するには、業務フローを整理し、業務プロセス全体を可視化するが必要があります。この記事では、業務可視化の方法やメリット、業務の煩雑化を整理し可視化するためのツールをわかりやすく解説します。

業務を可視化すると何ができるのか?メリットを紹介

一般的に、業務の可視化は業務プロセスを改善するための第1ステップと認識されています。可視化することで、業務プロセス上の問題点が明確になり、改善につなげやすくなるためです。

しかし、業務の可視化には、それ以外にもさまざまなメリットがあります。

可視化することで業務の全体像が見える

業務を改善するためには、経営者から現場で働く社員まですべての関係者が、業務の現状を認識し、課題や問題点について議論しなければなりません。そこで大切になるのが、「業務の現状、全体像を把握すること」です。

「業務の現状くらいわかっている」と思われる方も多いでしょう。しかし、自分や自分の所属する部署が行う仕事については現状を理解していても、他部署の仕事内容や他部署とのつながり、企業全体の業務の現状は意外と把握できていないものです。経営者でさえ、企業全体の業務プロセスのつながりを把握することは困難といわれています。

そのため、まずは企業全体の業務プロセスを可視化し、現状を把握することが必要です。そうすれば、複雑な業務プロセスの流れを整理できます。問題点を洗い出し、その改善策も見つけやすくなります。

現状の改善点・ボトルネックが分かる

業務の可視化に取り組む中で、改善すべき点やボトルネックとなっている工程も把握しやすくなります。

ボトルネックとは、業務の停滞・生産性の低下につながっている工程を指す言葉です。

他の工程で効率的に業務を進められていたとしても、ボトルネックがある以上は業務全体の生産性向上が阻まれます。

業務の可視化ではワークフローを細かく洗い出して分析するため、全体を俯瞰し成果や生産性の阻害となっている箇所を突き止めることができます。

大企業になればなるほど、組織構造が複雑になり業務改善の難易度が上がります。しかし、現状行っている業務をそのまま明文化、図化する業務可視化を行うことで、工数や費用をはじめ業務上の非効率までも明らかにすることができます。

可視化することで課題の共通認識を持つことができる

業務プロセスが可視化されていないと、社員が業務をそれぞれ解釈し行ってしまいます。業務を可視化し共通認識を持つことで、全員が同じ方向を向いて業務にあたることができます。

業務が可視化されると、自社はどのような仕組みで利益を出しているのか、自分の業務が利益構造にどうつながっていくのかが明確になります。利益構造を社員それぞれが知ることで、日々の業務をただのタスクとして捉えるのではなく、利益を生み出すための重要な仕事だと捉えることができる社員も現れます。

つまり、業務を可視化することで社員のプロジェクトへの参加意識や帰属意識が高まり、企業全体の生産性も向上します。

可視化で業務の属人化を解消

どの企業でも、特定の人しか対応できない属人化している業務が少なからずあるのではないでしょうか。業務を可視化すれば、この業務の属人化を解消できます。業務を可視化するとともにマニュアルを用意しておけば、当人が不在時に別の社員が対応したり、退職時に業務を引継ぎしたりする場合もスムーズになるでしょう。

また、業務を可視化し、企業全体の仕事の流れを把握できることでどの社員が何をしているのか他の社員からもわかるようになります。その結果、万が一担当者が仕事をミスしても、誰かがそのミスに気づけます。業務を可視化することで、取り返しのつかない失敗となる前に、業務の修正ができたり、個々の業務に多くの人が通じることで良い提案が出され、従来の業務フローや業務内容を見直せる可能性もあります。

業務可視化の概要と重要性

このように、業務の可視化には多くのメリットがあります。では、そもそも業務の可視化とはいったいどんなことを指すのでしょうか?ここでは、業務の可視化の基本的な概要とその重要性を解説します。

「業務の可視化」とは、「目に見えないものを見えるようにすること」です。業務において、目に見えないのは「業務全体の手順」や「各プロセスのつながり」です。業務の可視化では、業務フローの「プロセスマップ」を作成して、誰もが業務プロセスをハッキリ見えるようにするのが基本です。

なぜ業務可視化が重要なのか

では、なぜ業務の可視化が重要視されているのでしょうか?

その理由は、業務プロセスの改善をするうえで、業務の可視化が欠かせないからです。業務を効率的に進めるためには、一定の流れに沿って業務を進めなければなりません。その流れに非効率な箇所はないかどうかによって、業務の生産性や付加価値が大きく変わります。

業務を可視化し問題点を見つけ、非効率さを改善することで、効率的に業務を進められるようになります。たとえば、2つのプロセスを統合したり、あるプロセスを他の部署に任せたりしたほうが良いことに気づく場合もあります。

また、業務の可視化をしておけば、業務に不慣れな人でも、マニュアルを見て業務を進められます。先述のメリットでも挙げた通り、属人化の解消をすることも可能です。誰かが感染症などの病気や、災害などの理由で出社できない際にも、他の人も同じ業務をできるなら臨機応変に対応でき、業務が滞りなく進みます。先にも伝えた「属人化」の解消に繋がります。

さらに、業務プロセスを可視化し改善することで、社員からの満足度向上も期待できます。業務プロセスが可視化されていないと、一部の社員に業務が偏っていてもそれに気付かないことがほとんどです。放置しておくと、その社員は負担に耐えられず、辞めてしまうかもしれません。可視化して、なるべく平等に業務を割り振ることで、不公平感なく働けるようになります。

このように、業務の可視化は、企業運営を安定させ、時代や状況に合わせて柔軟に改善を加えていくために欠かせません。

業務可視化の主な目的

上記では、業務可視化のメリットや概要を紹介しました。しかし、これだけ押さえても、業務可視化を成功させることはできません。業務を可視化することを目的にするのではなく、業務の可視化をすることにより達成したい目的を明確にする必要があります。ここでは、業務可視化の目的のうち代表的なものを紹介します。

現状把握

業務可視化を実施する目的としてよく挙げられるのが、「現状把握」です。業務上で部署同士がどのように関係しているのか、最終的にどのように利益や結果に結び付いているのか、現状の業務の流れを明確にすることで、事業の健康診断を行い、改善案に結びつけます。

コストの把握が不十分で適切な予算が立てられていない、社員一人ひとりの業務が把握できていないため適切な業務分担が行えていないなど、問題は企業によってさまざまです。これらの問題に対して、どのようにアプローチするのか解決策をまとめ、業務改善に取り組みます。

BPMやRPAのため

BPMやRPAの導入のために、業務可視化を行う企業も多いです。BPMとは、Business Process Management(ビジネス・プロセス・マネジメント)の略称で、業務プロセスのPDCAサイクルを回して業務効率を高めるアプローチのことを指します。なお、PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Act(改善)を繰り返すことで業務改善を行うという取り組みです。

BPMにおいて、業務可視化は取り組みの初段階に当たります。BPM用のツールには、業務フローのプロセスマップを作成する機能が搭載されているのが一般的です。

また、RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略称で、定型作業をソフトウェア型のロボットに代行させ、自動化することを指します。RPA導入の際には、どの業務をロボットに任せるのか検討するために、業務の可視化が必要不可欠です。また、導入後の効果測定や改善点の洗い出しを行う際にも、業務が可視化されている必要があります。

【関連記事】RPAとは? ツールの選び方やメリットとRPA活用事例

内部統制

業務可視化は、内部統制を行うためにも必要です。内部統制とは、経営目標を達成するために全従業員が守るべきルールや、適正に業務を行うための仕組みを作って運用することを指します。内部統制は、上場企業及び関連会社では、報告書を提出して監査を受けることが法律で義務づけられているほど、企業にとって重要なものです。

内部統制を整備・運用・評価する際には、内部統制3点セットと呼ばれる「フローチャート」「業務記述書」「リスクコントロールマトリックス」を用います。「フローチャート」では、すべての業務プロセスを図式化して可視化する必要があります。

【関連記事】J-SOX3点セットとは?作り方・作成に使えるツールについて

業務可視化の方法

では、業務の可視化はどのように行うのでしょうか。ここでは、業務可視化の具体的な方法を解説します。

スキルマップの作成

スキルマップとは、社員一人ひとりのスキルを可視化した表のことです。横軸にスキル項目を記載、縦軸に社員を記載し(逆でも可)、共通の評価規定に沿ってスキル評価を記入します。

通常、社員の持つスキルは目に見えませんが、それを可視化することにより、適切な人材育成や人材配置が行えます。会社全体で不足しているスキルが明確になれば、そのスキルに関する研修を実施したり、そのスキルを持つ人を採用したりして、生産性の向上を図れるでしょう。同様のスキルを持つ人が増えれば、業務の属人化も回避できます。

社員が自分のスキルを客観的に知ることで、具体的な目標を持てるようになり、意欲的に業務に取り組めるようになるのもメリットです。

プロセスマップの作成

社内の業務プロセスの全体像とそれらの関係を全て書き出したものが、プロセスマップです。プロセスの開始から終了までに行う個々の業務を、四角形や菱形などの図形の枠内に書き、図形同士を線でつないで流れを示します。それぞれの業務にかかる時間やコスト、スキル、人数なども記載しましょう。

プロセスマップを作成すれば、どこでどのような業務を行うのかが一目でわかり、問題点も明らかにしやすくなります。

業務可視化ツールの活用

業務可視化ツールとは、どのような業務にどれくらいの時間を費やしているのかを可視化し、その傾向を分析する機能を搭載したツールです。使用するパソコンにソフトウェアをインストールするだけで、その社員がパソコンを操作したログを収集・分析できます。具体的には、WordやExcel、メールソフトなどをどのくらい使用したのか、グラフで表示することが可能です。

これまで、パソコンでの作業が基本となる業務では、社員が何を行っているのか把握しづらいという課題がありました。しかし、業務可視化ツールがあれば、パソコンでの作業を可視化でき、業務の改善につなげられます。

また、近年では働き方改革の促進や新型コロナウイルスの影響により、テレワークが普及しています。そのため、遠方にいながらも勤務実態を把握できる業務可視化ツールは、今後さらに需要が増すでしょう。

ツールを用いて可視化すべき業務とは?

業務の可視化に大きく貢献するのが、業務可視化ツールです。ツールを用いて可視化するとよい業務には、どのようなものがあるでしょうか?

まず挙げられるのが営業業務です。SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)で顧客情報や営業の進捗状況などを管理・分析できます。経理業務もツールで経費の分析をすることで、部門や項目ごとに数値の増減を可視化できます。経費削減できそうな項目も見つけやすくなるでしょう。生産管理業務においては、各部門で分散しがちな情報をツールで一括管理し、グラフや表でわかりやすく表示し、共有できます。法務業務(契約業務)もツールで可視化できます。顧客との契約フローや関連書類、進捗状況や担当者などをツールで可視化することによって、業務をよりスムーズに進められ、漏れも防げるでしょう。

業務可視化の手順

業務可視化の基本的な手順は、大きく3つのステップに分けられます。

業務内容の洗い出し

まずは、可視化の対象とする業務の範囲を決めます。

対象業務を定めたら、その業務の内容を細部まで洗い出しましょう。

その際、主に担当者へのヒアリングや担当部署内での意見交換を通して業務内容を洗い出します。

ヒアリングでは担当している業務内容に加えて、現状で問題に感じている点や導入してほしいツールなども回答してもらいましょう。

業務内容を洗い出したら、誰が見ても全体像を把握できるように、時系列に沿って細かな作業まで記載します。

改善点の特定

業務内容の全体を書き出したら、改善すべき課題を特定のうえ改善策を検討します。

最初から業務効率化システムに頼ることを前提に改善策を考えると、根本的な課題の解決には至らない可能性があります。

効果的な改善策を考えるには、「改善の8原則」に沿った業務の見直しがおすすめです。

「改善の8原則」とは

改善の8原則とは、以下8つの視点を基本として業務を見直す考え方です。

①廃止:やらなくて良いこと、やめても良いことはあるか

②削減:回数や頻度を減らせないか

③容易化:複雑な作業を簡単なやり方にできないか

④計画化:より計画的に作業を進められないか

⑤同期化:複数の業務やプロセスをまとめてできないか

⑥分散:特定のメンバーに業務が集中しすぎていないか

⑦機械化:機器やシステムで自動化できないか

まずは「やめるか継続か」「何か削減できる部分はないか」といった視点で現状を見直し、身軽な状態を目指す段階から始めましょう。

ムダのない身軽な状態となったら、継続する業務の効率性をさらに高めるために、計画化や同期・分散できる部分を探します。

そのうえで、定型的な作業やアナログな作業はデジタル手法で遂行できるかどうかも検討しましょう。

新しい業務フローの策定・共有

現状の改善点と改善方法が明確になったら、改善方法を踏まえた新しい業務フローを策定します。

新しい業務フローも、時系列に沿って記載した図を使い分かりやすく可視化させることが大切です。

業務プロセスの名称は端的にまとめ、業務範囲や担当者・部署は異なる色や記号を使い分けて示すと、より分かりやすくなります。

業務フロー図に加えて、各プロセスの詳細を理解してもらうためのマニュアルも作成しましょう。

業務フロー図・マニュアル作成を終えたら、それらを社内に共有して改善したポイントを説明のうえ実行します。

実行後は「想定通りに業務が進んでいるか」「策定した業務フローは現場に適しているのか」などを確認し、必要に応じて改善を加えましょう。

ここで注意したいのが業務改善後に以前より煩雑な運用になっていないかという点です。運用変更に伴い手作業の転記などの手間がかえって増えてしまうことはよくある失敗です。

社内への共有時に理解を得られるか、便利になったかなどに注意しながら新しい業務フローを考案しましょう。業務改善の推進に不安が残る場合は、外部のコンサルティング会社に頼る、システムベンダーに協力してもらうなど外部の助けを得ることでより楽に確実にプロジェクト推進ができます。

業務可視化ツールの選び方

上記のように、近年ではさまざまな業務可視化ツールが提供されています。そのため、自社に合うツールはいったいどれなのか、迷ってしまう方も多いことでしょう。そこで最後に、業務可視化ツールの選び方を解説します。

導入する目的に合っているか

業務可視化ツールの選び方で重要なのが、ツールの機能が導入する目的に合っているかどうかです。業務可視化ツールにはさまざまな種類があり、必ずしもすべてのツールが自社の導入目的に合っている訳ではありません。ツールによって、管理や監視に特化したものもあれば、分析が得意なものもあります。

また、「インストールタイプ」と「クラウドタイプ」の違いもあります。インストールタイプはサーバーやパソコンにインストールして使用するもの、クラウドタイプはインターネット経由で使用するものです。業務内容や形態によって、適切なタイプが異なります。

自社の業務可視化に利用できそうなツールをいくつか候補に挙げ、機能の詳細を確認しましょう。その中で、最も導入目的に沿ったものを選ぶのがおすすめです。

使いやすいツールを選ぶ

特に分析型の業務可視化ツールは、操作や処理が複雑なものもあります。導入したものの、現場で使いこなせないことがないように、使いやすさを確認しましょう。

製品によっては、無料トライアルを実施しているものもあります。一度トライアルで使用感を試すのもおすすめです。また、初めて業務可視化ツールを使う際は、セミナーやコンサルティングなどを通して、ツールの活用方法をサポートしてくれる製品を選ぶとよいでしょう。

コストパフォーマンス

業務可視化ツールは、月額料金が固定されているものもあれば、1ライセンスごとに月額料金が発生するものもあります。

また、料金に対して利用できる機能も異なるため、自社に必要な機能とコストのバランスを考えながら選ぶことが大切です。

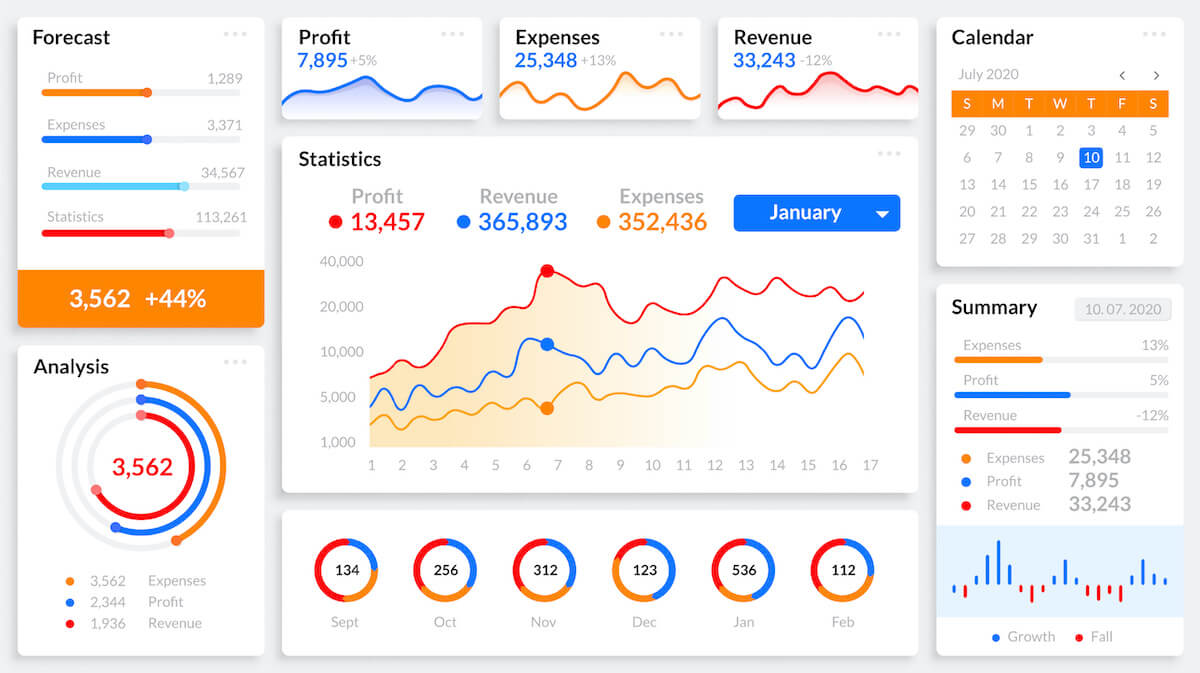

コストフパォーマンスは、導入しない場合とした場合のビフォーアフターを算出することで数値が出ます。

多く見られるのが、時間や費用で算出する方法です。時間単位では、導入前にかかっている業務時間と導入後の業務時間の差分を計測する方法を用います。費用単位では、作業にかかる業務時間x従事する方の人件費で差分を算出する方法をとります。

図表にすると、上申や成果報告の際に評価基準として取り入れやすく重宝します。

業務可視化を進める際の注意点

業務可視化を成功させるため、以下2つの点に注意しながら取り組みを進めましょう。

業務の洗い出しには周囲の理解と協力が必須

業務可視化では、詳細な部分まで正確に洗い出さなければ効果的な改善策にはつながりません。

しかし、いきなり従業員へ業務内容や日頃の進め方などを聞き出そうとすると、従業員は「自分の業務の進め方まで管理されている」と不満や不安を覚える可能性があります。

周囲の理解と協力を得るためにも、まずは業務可視化に取り組む目的や必要性を説明する機会を設けましょう。

業務可視化の末に、現場にもメリットがもたらされることを理解してもらえば、円滑なヒアリングが可能となります。

業務可視化から改善までの取り組みは継続的に行う

業務可視化で把握した現状を元に新しい業務フローを策定しても、事業の状況や社会情勢などの変化により、再び業務改善が必要になる可能性があります。

業務可視化から改善までの流れは1度で終わりにせず、状況に応じてアップデートしていきましょう。

可視化した業務の改善には便利なツールを活用しよう

業務可視化とは、現状の業務プロセスにより生じる問題点や課題点を洗い出し、業務改善方法の策定につなげるために必要な取り組みです。

十分な経験を積んで慣れていると思っている業務でも、細かな箇所まで可視化してみると、思わぬ「ムダ」が見つかることがあります。

業務可視化で見えてきたムダ・非効率なプロセスの改善は、「改善の8原則」に沿った考え方で検討すると良いでしょう。

必要に応じて、対象業務に特化したツールによる作業の自動化・電子化を進めるのもおすすめです。