ノウハウ 雇用契約書の電子化で得られる5つのメリットとは?要件を満たすシステム導入のステップを解説

更新日:2025年03月28日

投稿日:2020年10月29日

雇用契約書の電子化で得られる5つのメリットとは?要件を満たすシステム導入のステップを解説

2019年4月の法改正により、雇用契約の完全電子化が可能になりました。この改正により、雇用契約書や労働条件通知書を電子メールなどで提供できるようになりました。特に、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに電子化が加速し、ウィズコロナ以降もそのニーズはいっそう高まっています。

本記事では雇用契約の電子化について、メリットとあわせてデメリットと注意点、導入までの流れを解説しています。電子化に成功した実例とおすすめのサービスも紹介しているので、ぜひご覧ください。

多店舗運営がもたらす複雑な契約構造もシンプルに解決。

全拠点の雇用契約を一括管理する必要がある場合、紙だと作業が複雑になりがち

契約プロセスを電子化し、不備を最小限に抑え、確認にかかるリードタイムを短縮

その具体的な方法をご紹介します!

ContractS CLM 活用事例集

資料を無料ダウンロード

雇用契約の電子化とは?ー法改正のポイント

2019年4月、厚生労働省による省令改正を機に、労働条件通知書の電磁的方法(電子メール等)による提供が認められ、雇用契約の電子化が可能となりました。

具体的には、労働者が希望した場合に、ファックスや、GmailなどのWebメールサービスを含む電子メール、LINEやメッセンジャーなどのSNSメッセージ機能など「出⼒して書面を作成できる」方法での労働条件の明示が可能となった、大きな法改正です。

まずは労働条件通知書とはどのような文書で、労働条件について明記した雇用契約書との違いから確認していきます。そして、従来の法的背景と、電子化要件、緩和された規制内容について解説します。

雇用契約書とは

雇用契約書とは、労働者と雇用主との間で取り交わされる契約書です。

雇用とは民法第623条より、一方が労働に従事し、相手方が労働に対して報酬を支払うことで成り立つ関係を意味します。

(雇用)

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

民法 | e-Gov 法令検索

雇用契約書は労働者はどのような条件で働き、雇用主はいくら報酬を支払うのか文面にしたものとも言えるでしょう。契約書には業務内容、就業時間や場所、給与などの詳細が記載され、労働者と雇用主双方の権利・義務を明確にした文書で、紛争防止の役割を果たします。

また、雇用契約は雇用形態を問わず締結が必要です。アルバイトとして入社する従業員にも、労働条件に関して紛争にならないよう、雇用契約書の作成・交付が推奨されます。

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、労働基準法に基づき、雇用主が労働者に労働条件を明示するために交付する文書です。労働基準法第15条では、賃金と労働時間、その他厚生労働省令で定める事項(労働契約期間、業務内容、就業時間と場所など)を記載するよう定められています。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法 | e-Gov 法令検索

雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書と労働条件通知書の記載事項に共通点は多いです。一方、交付義務や罰則の有無には違いが見られます。

| 雇用契約書 | 労働条件通知書 | |

| 法的義務 | 交付義務はない | 交付義務がある |

| 署名押印 | 労働者と雇用主双方の署名・押印が必要 | 労働者の署名・押印は必須でない |

| 罰則 | なし | あり |

| 関連法令 | 民法第623条 | 労働基準法第15条1項など |

従来の「労働条件通知書の書面交付」の法的背景

この法改正が行われるまでは、雇用契約関連書類の中で「労働条件通知書」に限り、別途書面を交付する必要がありました。

この「労働条件通知書の書面交付義務」を規定する条文を確認する前に、以下の労働基準法 第15条1項をみてみましょう。

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示 しなければならない。

この条文に定める「厚生労働省令」とは、以下の労働基準法施行規則 第5条を指します。

第五条 1.使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 労働契約の期間に関する事項

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(四の二〜十一 略)2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付 とする。

すなわち、これまでの法的背景を整理すると以下となります。

- 労働基準法第15条1項は、労働条件の明示方法を「労働基準法施行規則」に委任する旨記載がある

- 労働基準法施行規則 第5条で、「労働条件通知書の書面交付」を規定していた

規制緩和の内容と電子化要件

この規定により発生している「雇用契約は電子化できるのに、労働条件通知書は書面で交付しなければならない」という矛盾。

これを解決すべく、2018年9月7日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」が公布され、労働基準法施行規則第5条4項に、以下の但し書きが追加されました。

4 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(略)第二条第一号に規定する電気通信をいう。 以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法 (当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

すなわち、以下の3つの要件を満たせば、労働条件通知書の電子化を認めるという内容です。

1)労働者が電子化を希望していること

2)本人のみ閲覧できるように送信すること

3)書面として出力できる状態であること

電子化されたプロセスで雇用契約を締結する企業担当者は、事前に内定者に電子メール等で送って良いかを確認の上、セキュリティとプライバシーが守られた環境下で送るようにしましょう。

コロナ禍を契機に広がった「雇用契約の電子化」

コロナ禍前の2019年までは、雇用契約の電子化に取り組む企業は限られていました。

ところが、新型コロナウイルスをきっかけとしたリモートワークの拡大など、2020年以降、働き方は大きく変化しました。リモートワークの導入とあわせて雇用契約の電子化へのニーズも高まりました。

パンデミックに伴うリモートワークや非接触型の業務推進が求められる中、従来の紙の雇用契約書を取り交わすプロセスは、多くの企業にとって時代の流れに合わず、非効率的とみなされるようになりました。

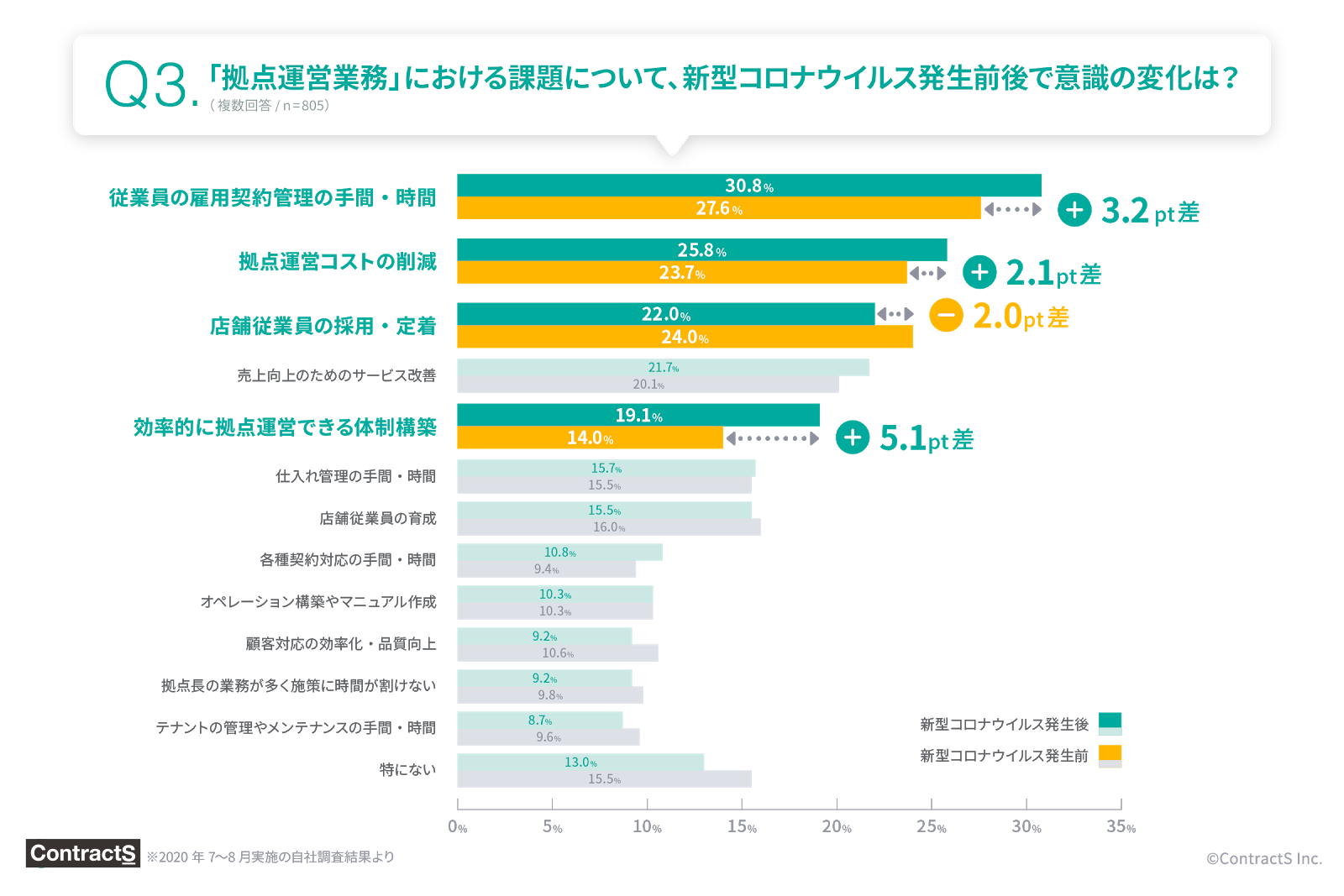

ContractS株式会社が実施した「新型コロナウイルス感染症拡大前後の契約業務に関する実態調査」からも、新型コロナを契機としてコロナ禍以降に電子契約のニーズが高まっていることがうかがえます。

例えば、「従業員の雇用契約管理の手間・時間」に関して課題と感じる企業は、コロナ以降、3.2pt増加しました。

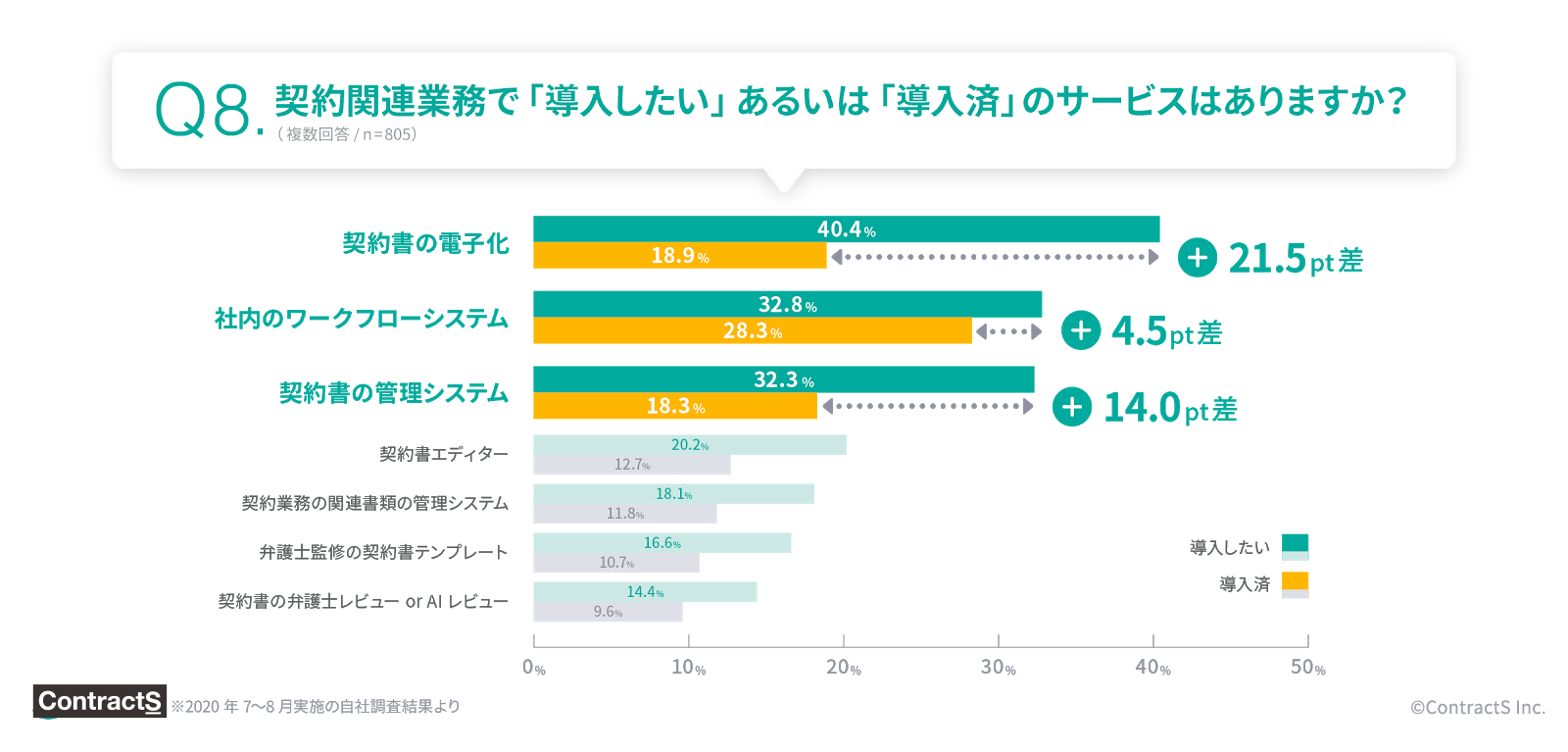

さらに、契約関連業務で「導入したい」または「導入済」のサービスは、契約書の電子化をサポートするものが感染拡大以降に21.5ptとニーズが大きく高まっていることが分かります。

コロナ禍を経て、IT投資に積極的でないと思われた多拠点展開企業も含め、雇用契約の電子化推進が加速しました。IT投資に慎重であった企業においても、業務効率化に向けた施策として電子契約の導入は進んでいます。

コロナ禍にデジタル化が欠かせないものとなった考え方は、アフターコロナの現在でも継続しています。労働環境の改善や業務プロセスの最適化を目指す企業にとって、雇用契約の電子化は重要な取り組みの一つとなっています。

なぜ書面のままではダメなのか

手順の変更には、必ず反対意見がつきものです。「なぜ書面のままではダメなのか」といった声も上がるでしょう。電子化による業務効率化のメリットを具体的に示せなければ、社内で雇用契約の電子化を推進するのは難しくなります。

そこで、書面でのやりとりの非効率性について、前述の調査結果で挙がった「従業員の雇用契約管理」の課題の複雑性を図示しながら解説します。

理由1:契約数が多く書面でのやりとりが非効率

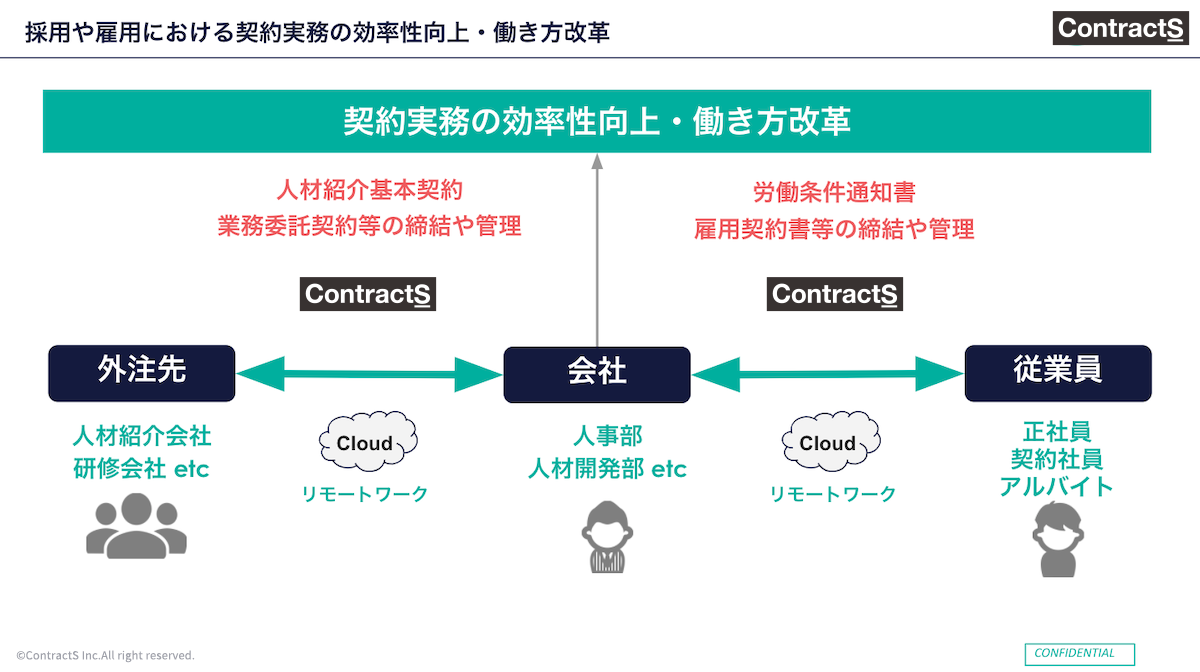

まず、人事部の業務において、採用や雇用時に発生する契約業務とは、一般的には以下の構造となります。

ご覧の通り、「会社」を真ん中においた時に、

・右の「従業員」とは、労働条件通知書などの雇用契約書の締結・管理

・左の「外注先」とは、エージェント紹介や業務委託などのシーンで人材紹介基本契約や業務委託契約の締結・管理

を行う場合が多いかと思います。

大企業や急成長ベンチャーなどは採用に力を入れることが多いため、紹介会社も数が多く、一年で入社する新入社員も多くなりがち。その様な環境下では、その他の種類の契約と比べても、相対的に締結する必要のある契約数が多くなります。

更に、採用プロセスをリモート化している企業となると、「説明会や面談はリモート対応しているのに、肝心の内定通知書や雇用契約書の締結は書面で」となるのも違和感が感じられます。

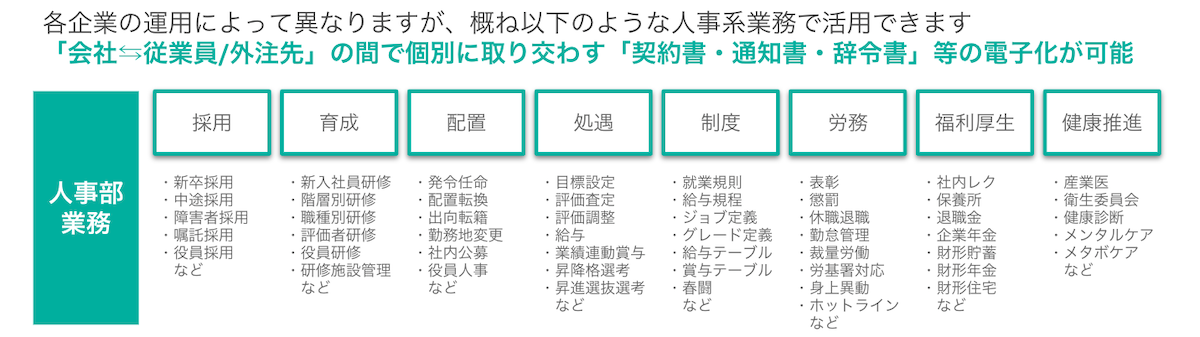

理由2:管理すべき関連書類の種類が膨大

人事部の業務においては、採用プロセスの過程で従業員ごとに管理すべき雇用契約関連書類の種類が膨大です。以下に挙げただけでも、採用プロセスごとに5-6種類はあります。

また、新たに入社する従業員だけでなく、既存の従業員に対しても、必要な契約書類が多岐に渡るというのがネックです。

大きな組織であればあるほど、社員が他部署へ異動したり、昇進して給与テーブルが変わるなど、社員の雇用条件が変わるシーンも当然ながら増えます。そんな中で、全ての従業員ごとの契約書類を適切に管理するのは、手作業では限界があるでしょう。

理由3:やりとりが多重化し煩雑に

「多拠点・多店舗展開企業」に限った課題にはなりますが、拠点や店舗を持つ企業というのは、一般的に、店長が新規就業者と本社の間に立って、就業者の採用面談や内定後の契約締結を担うため、「就業者⇔店舗⇔本社」という連携の多重構造が成り立ちます。

※飲食店のアルバイト雇用契約を想定した多重構造

この様な構造で書面での雇用契約を行うと、以下のような複雑な業務フローとなります。

①新規の就業者が、採用決定後、雇用契約関連書類を店舗へ持参

②店長が、本社に書類を郵送。同時に、店舗のPCに就業者の採用情報等を入力

③本社人事部が、到着した書類とデータを確認し、就業者用の社員番号を発行・保管

④店長が、書類を本社へ郵送

⑤本社人事部が、店舗PCで登録された紙の書類と内容を照合し、データを修正。定期確認。

これでは、契約締結までのリードタイムが長期化し、その間のやりとりも煩雑化。非効率です。

このように書面での雇用契約は、契約数・契約書の種類・連絡の多重構造といった観点から、リモートワーク環境下ではとりわけ、非効率に感じやすい状況となっているのです。

雇用契約の電子化に成功した各社の事例

では、雇用契約の電子化に成功した企業とは、何がどのように変わったのでしょうか。目覚ましい成功を遂げた2社の事例をご紹介します。

飲食チェーン・株式会社モンテローザの事例

東京都三鷹市に本社を置き、「白木屋」「魚民」「笑笑」など、数々の人気外食チェーンを全国に店舗展開されている、株式会社モンテローザ。

ContractS株式会社が提供する契約マネジメントシステム「ContractS CLM」の活用事例によると、

モンテローザ社は、全国各店舗も含め全ての就業者雇用契約は本社人事部で管理しており、月間入社人数は多い時で2,000人にものぼるとのこと。

そんな中、前述した「就業者⇔店舗⇔本社」というやりとりの多重構造の中で、月間のアルバイト採用数が増加するにつれ、「雇用契約関連書類の不備の多さ」と「就業者・店長・人事部の作業工数と業務ストレスの増大」という問題が起きたといいます。

そこで、ちょうどiPadを全店舗へ導入したタイミングということもあり、iPadで使える契約管理サービスを本格検討。書類確認の不備を最小化し、複雑なコミュニケーションを一元管理する管理ツールであることの魅力を感じたことから、「ContractS CLM」の導入を決定。

期待通り、即時に契約書の確認・修正ができる簡易フローを構築したことにより、契約関連書類の不備は激減。「就業者⇔店舗⇔本社」の間でのコミュニケーションがシンプルになったことで、各自の作業工数とストレスを軽減することに成功したとのことです。

自社に合った導入をスムーズに進めるために

企業の2/3が既に雇用契約の電子化を実現している現状

ペーパーロジック社が実施した、東京在住の人事・総務部門社員111名を対象とした「労働条件通知書の電子化に関する実態調査」では、2020年7月時点で、2/3の企業が既に労働条件通知書を電子化したという状況にあることがわかりました。このことから、雇用契約の電子化は企業スタンダードになりつつあると実感いただけるでしょう。

未着手の企業が効率的に電子化を実現するために

これらを踏まえて、本格的な雇用契約の電子化に踏み切る企業担当者は、まず何から始めるべきなのでしょうか。

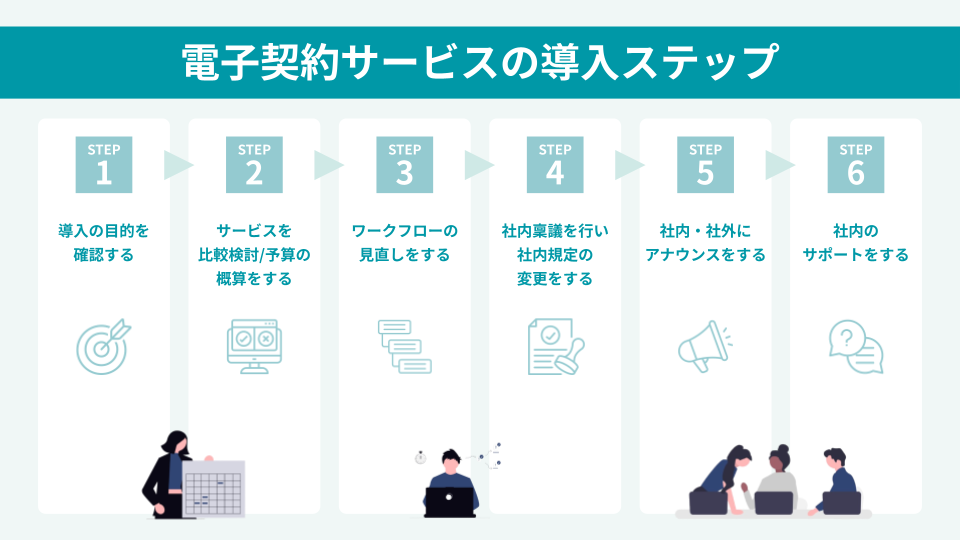

電子契約サービスを初めて導入する方の中には、導入フローがイメージできないまま導入検討を進めた結果、社内でプロジェクトの進行に滞りが発生し、結果として導入を挫折してしまうケースも見受けられます。大まかに電子契約サービスの導入の流れを把握し、社内で導入までのタイムラインや導入前後の社内規程などを整備した上で、本格検討に臨みましょう。

1.導入の目的を確認する

なぜ書面での契約から電子契約に変更しようと思ったのか、目的を明らかにします。この目的が定まっていないと、適切なサービスを選択できなかったり、社内稟議で承認を得られなかったりする可能性があります。

2.サービスを比較検討し、サービスと予算の概算をする

多数ある電子契約サービスのうち、どのサービスを導入するのか検討します。あわせて予算やコストカットできる金額なども概算しておきましょう。

3.ワークフローの見直しをする

今まで書面で行っていた契約のワークフローを参考に、電子契約におけるワークフローを定めます。このとき、取引先にも電子契約へ移行する旨を伝え、変更の了承を得ておきましょう。

4.社内稟議を行い、社内規定の変更をする

導入までの道筋が立ったら社内稟議を行い、承認を得ましょう。電子契約を導入するにあたって、社内規定の変更も必要になるため、あわせて確認しておきます。特に、電子契約を行う権限を持つのは誰なのか、不要になった契約書の破棄などを行う管理者は誰なのかなどを定めましょう。

5.社内・社外にアナウンスをする

正式に導入が決まったら、社内・社外に向けてアナウンスを行います。

6.社内のサポートをする

実際に導入が始まっても、初めのうちは戸惑うことがほとんどです。社内スタッフにスムーズな案内ができるよう、説明会を開催したり、FAQを作ったりなど、必要なサポートを行いましょう。

雇用契約の電子化におすすめのサービス

ContractS CLM

ContractS CLMは、契約プロセス構築と契約の一元管理を実現する契約マネジメントシステムです。

クラウド上で契約書の電子締結のみならず、作成・承認・管理まで、クラウド契約サービスでの必要機能は全て備えています。

その上で複数の契約から構成されるプロジェクト全体の進捗管理も含め、事業全体を俯瞰しながら契約書や契約業務を一元管理できることが特長。

また、法務に寄せられる質問を集約し、法務部内でのタスク管理、アサインの課題を解決する相談機能を備えています。

特長

・契約書の作成から社内外の承認、締結、契約書の管理までのプロセスを一元管理できる

・相互に関連する契約の書類や過去のやり取りを時系列で可視化できる

・法務部への契約に関する相談を一元管理できる

テンプレート機能 (契約条項分類、雛形等) | ○ |

契約書管理 (作成、保管、ソート、検索、修正比較、等) | ○ |

AIレビュー | – |

電子締結 | ○ |

契約業務管理 | ○ |

プロジェクト管理 | ○ |

API対応 (他サービスと連携が可能) | ○ |

・サービス名:ContractS CLM

・提供企業:ContractS株式会社

・URL:https://www.contracts.co.jp/

まとめ

業務効率化をやみくもに実践しても、成果は見込めません。どのような手順や工程で進めればいいか、どのようなアイデアを実践すれば成功するか、他社の事例などを参考にしながら考えていく必要があります。

業務効率化はまず現状把握や業務の可視化から入り、その後にどの業務の効率を上げるかの選択や、具体的な方法を考察していくわけです。効率化の実践後は、「本当に効果があったのか」の検証も必要となります。この記事を参考に、自社でどのような効率化を実践するか検討してみてください。