ノウハウ 電子契約とは?システム選定ポイント、メリットデメリット、導入の流れまでをわかりやすく解説

更新日:2025年03月28日

投稿日:2020年09月2日

電子契約とは?システム選定ポイント、メリットデメリット、導入の流れまでをわかりやすく解説

テレワークなどの影響を受けて広まった「電子契約サービス」。当記事では、20以上の電子契約サービスの比較を踏まえて、電子契約の基礎から、サービスの選定ポイント、さらには、実際のシステム導入の流れとして知っておくべきことをまとめて解説します。

電子契約や電子契約サービスについて詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。

電子契約の安全性や電子締結機能も持つ契約管理システム導入ガイドもご用意しております。

社内説明用のお手元資料としてダウンロード可能です。

▶︎▶︎【無料ダウンロード】電子契約システム導入に向けて検討をしている方におすすめ電子契約システム比較ガイド

電子契約とは?関連用語もわかりやすく解説

電子契約とは、契約成立を証明する手段として、電子的方法を用いた契約です。

感染症の流行をきっかけとしたリモートワークの導入から、「電子契約」が可能な電子契約システムの導入を行い、社内外で締結する契約を紙での契約締結から電子契約への変更を検討する企業が増加しました。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の2023年調査レポートによると、電子契約システムの導入割合は実に73.9%にのぼっています。

引用元:デジタルワークスタイル定着に向けた企業の対応-「企業IT利活用動向調査2023」結果から

電子証明書とは

オンライン上で契約を交わす際、情報の入力や送信といった契約手続きに必要な行為が、契約者本人によってたしかに行われたことを証明するためのものです。書面契約の印鑑証明書のような役割をします。

信頼できる第三者機関(認証局)が電子証明書を発行することで、手続きした人が間違いなく契約者本人であると証明されます。

タイムスタンプとは

電子的な文書に付与することで、付与された時刻に電子データが存在していたことと、付与された時刻以降にデータの改ざんがされていないことを証明するものです。

タイムスタンプ内の情報とオリジナルの電子データを比較することで、改ざんのない情報であると分かります。

▶タイムスタンプとは?取得方法や各法律との関係などわかりやすく解説

電子署名の仕組み

電子署名は、電子契約をはじめとしたオンライン上の手続きをした本人と、データの改ざんがないことを証明するものです。

書面契約以上に本人確認や改ざんの有無の見極めが難しい電子契約において、電子署名は重要な役割を持ちます。

では、電子署名はなぜ信用できるのでしょう。

電子署名の信頼性を担保するのが、暗号技術です。

まず、電子署名と電子証明書を付与した電子データを、公開鍵を使って暗号化します。暗号化されたデータを受け取った相手は、秘密鍵を使って情報を復元します。公開鍵と秘密鍵はセットになっているので、秘密鍵で復元されたデータと、公開鍵で暗号化されたデータは共通で、公開鍵を使った人と電子署名した人が同一と分かるという仕組みです。

電子契約が伸びている背景

新型コロナウイルス感染症を受け、政府が令和2年4月28日に行った「規制改革推進会議」では、「契約書に必ずしも押印は必要ない、電子署名を促すべきだ」という見解が述べられています。

2018年の時点で43.1%の企業が電子契約サービスを利用していますが、上記のような政府の見解を受け、今後さらに導入企業は増えることでしょう。

電子契約サービスは、それまで書面で行っていた契約をオンライン上で行える、便利なサービスです。電子契約に切り替えることで、捺印のための出社を無くたり、印紙代が不要になったりと、業務の効率化やコストカットを図れます。テンプレート機能やワークフロー機能などもあり、契約をよりスムーズに行えるので、多くの企業から注目されています。

電子契約と書面契約の違い

電子契約も書面契約も、契約の有効性に違いはありません。

どのように本人と証明するかや、送付方法などが異なります。

| 電子契約 | 書面契約 | |

| 本人による手続きの証明 | 電子証明書 | 印鑑証明書 |

| 押印 | 電子署名か電子サイン | 印鑑と印影 |

| 改ざん防止 | タイムスタンプ | 割印・契印 |

| 契約書の送付方法 | メールなどインターネットを介して | 郵送か持参 |

| 収入印紙 | 不要 | 必要 |

保管方法にも違いが見られます。

電子契約は、PDF化した書類をメールなどで送ります。書類は、クラウド上で保管できます。

対して紙面契約だと、キャビネットなど物理的な保管場所が必要です。

電子契約の証拠能力

電子契約は、書面契約と同等の効力を持ちます。訴訟の証拠として提出できるのは、紙の書類に限定されていないためです。

故に、裁判でも重要な証拠となります。

電子署名法第3条は、本人による電子署名があるものについては、本人が作成したものと定めています。電子署名と電子証明書を確認できれば、契約者本人が確かに作成したものと推測できることから、紙の契約書と同じ効果が認められます。

「東京地裁令和1年7月10日賃金返還等請求事件」が参考となります。

A社(被告)は、B社(原告)が無断で行った電子署名であるからそもそも契約が存在していないと主張しました。ところが裁判所は、契約締結前後の動きからA社が電子署名したものと考えるのが相当、との判断を下しました。電子証明書の検証はありませんでしたが、電子署名付きの電子契約の証拠能力が認められた例と言えます。

裏を返せば、本人による電子署名がないと証拠と認められないかもしれないということです。ただし、「東京地裁平成25年2月28日業務委託料請求事件」のような、電子署名のない通常のメールでのやりとりではありますが、メールが改ざんされた証拠がないことを理由に、メールを証拠に判決を下した事例もあります。

電子契約は安全?

これまで紙で印鑑を捺印して取り組みををしていた契約書をいきなり電子データでやり取りすることに不安があるかもしれません。

実は、契約は一部例外をのぞいて、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定されているため、たとえ口約束であっても法的拘束力が発生し、契約を履行する義務が生じます。

つまり紙での締結であろうと電子契約であろうと両者の役割や効力はほとんど変わらず、紙でも電子でも同様に安全に契約を締結できます。

全ての契約は電子契約で締結可能か

2021年9月現在は全ての契約を電子契約で締結は難しく、一部の契約書はいまだ紙での締結が必要とされています。

一方で、2021年9月施行、デジタル改革関連法の「押印・書面の交付等を求める手続の見直し」によって、売買契約書の電子締結が可能になるなど、「脱ハンコ」に向けて規制緩和の動きがでていますので随時政府の発表を確認していきましょう。

電子契約の種類は2タイプ

電子契約は本人を証明する方法の違いによって「立会人型」「当事者型」の2種類に分けられます。

立会人型

「事業者型」とも言われます。契約締結に無関係な第三者が、当事者の依頼で電子署名を付与します。

サービスへのログイン認証と、サービスに登録したメールアドレスで認証メールを受信できたことにより本人確認します。

電子契約を締結したい人は、メールアドレスさえ取得していれば簡単に署名できる点で、利用者の負担は少ないです。

当事者型

電子証明書を用いる方法です。

電子契約したい人は、自分で証明書を取得する必要があるので、費用も手間もかかります。ただし、立会人型以上に法的効力は高いです。

電子契約に関わる法律

電子契約を法的に有効なものとするため、導入前に確認しておくと良い法律があります。

電子署名法

訴訟になった場合の立証に関係する法律が電子署名法「電子署名及び認証業務に関する法律」です。

電子署名法第3条の通り、本人による一定要件を満たす電子署名付きの電子文書などは、本人が確実に作成したものと見なされます。

第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

既に紹介していますが、訴訟が起きて証拠として契約書が必要となった場合、本人の作成した文書か否かが判決を左右する場合があります。

電子帳簿保存法

正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。

原則紙での保管が義務づけられている国税関係の書類や帳簿を、電子データで保存する際のルールを定めた法律です。

契約書も、電子帳簿保存法の分類に従った保存方法が求められます。

電子契約だと、契約書の作成から締結まで電磁的方法で行われることになります。電子契約の場合、「電子取引の保存」という方法を満たさなければなりません。

下記を満たすシステムを利用することで、適法な保存となります。

- システムについての書類添付

- クラウドに保存されたデータを肉眼で判読できる工夫がされている

- 取引年月日や金額、取引先などで検索できる

- タイムスタンプ機能などで情報を不正に訂正削除できない など

民法

民法とは、個人間や組織間、個人と法人間といった私人間の権利や義務について定めた法律です。

民法第522条第2項では、特別な定めがある場合を除いて、書面による契約に限定していません。ほとんどの契約に電子契約を利用できるということです。

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用:民法第522条第2項

▶関連記事:2021年9月1日施行!デジタル改革関連法とは〜企業に必要な対応を解説〜

電子契約システムの選び方

数ある電子契約システムの中から、自社に適した電子契約サービスを選ぶためにチェックしておきたいポイントを解説します。

信頼性

セキュリティ対策は万全か

電子契約サービスを選ぶときに最も重要となるのが、セキュリティ対策です。取引先との契約内容を電子ファイルで送信する電子契約サービスは、企業にとって重要な内容をインターネット上で取り扱います。万が一、サイバー攻撃などに遭った場合、社内の機密情報の漏えいにつながりかねません。機密情報が漏れると、企業の信用も失ってしまいます。

そのため、電子契約サービスを選ぶときは、セキュリティ対策がしっかりなされているかを確認しましょう。暗号化がなされているか、法令に対応したサインが利用できるかがチェックポイントとなります。また、サイバー攻撃に使用されるウイルスは、日々進化しています。同じセキュリティ対策をし続けているだけでは、新しいウイルスに対処できないため、常に最新のセキュリティを用意してくれるサービスを選びましょう。

さらに、外部向けのセキュリティ対策だけでなく、内部向けのセキュリティ対策も行う必要があります。権限ごとのアクセス制限の設定や操作ログの取得など、内部の人間が使用する際のセキュリティ対策も万全にしておきましょう。

汎用性

自社で取り扱う書類にすべて対応しているか

電子契約システムに契約業務を移行するときに気を付けなければならないのが、自社で使用している書類の取り扱いがあるかどうかです。前項で説明した通り、書類自体が電子契約ではその有効性が担保されない契約書類があります。確認をしながら進めていきましょう。

また、電子契約と同様、電子データで保存された書類について定められている電子帳簿保存法も改正が行われています。

こちらも最新情報を確認しながら、正しく管理をすることが必要です。

必要な機能が網羅されているか

電子契約システムは、サービスによって利用できる機能が異なります。自社で利用したい機能が揃っているかどうかを確認しましょう。

便利な機能としては、契約書のテンプレートを保存することでいつでも簡単に契約書を発行できる「テンプレート機能」や、他のサービスと連携ができる「API機能」、保存した契約書をキーワードで検索できる「検索機能」などがあります。また、締結までのスピードアップを図りたいなら、事前に承認フローを設定してその通りに承認を進める「ワークフロー機能」や、承認が止まってしまったときにアラームでお知らせする「アラート機能」がおすすめです。

これらの機能は、基本サービスに含まれているものもあれば、追加で付与できる場合もあります。サービスによって異なるので、よく確認してください。今後、機能を増やす可能性があるなら、拡張ができるサービスの選択をおすすめします。

管理性

相手方も含めて、当事者間で使いやすいか

サービスによって、契約までに踏むステップの数やユーザーインターフェイスが異なります。社内の多くの人が使いこなせるように、なるべく使いやすい電子契約サービスを選びましょう。シンプルなものや、自社にあわせてカスタマイズできるものがおすすめです。使いやすさを知るためには、無料トライアルや操作デモを通して実際に使い勝手を確認するのが手っ取り早いでしょう。

紙で契約したものもシステム内で一元管理できるか

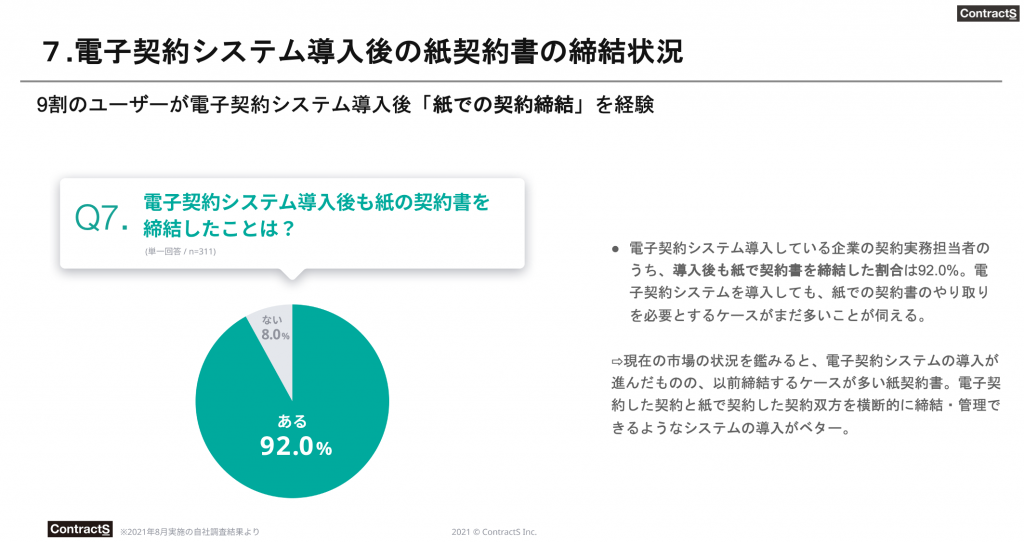

2021年8月に行った「契約業務のデジタル化に関する実態調査」によると、電子契約システム導入後も紙での契約を締結したと回答した人は92%にのぼりました。

この調査結果から垣間みえるのは、一部の契約を電子契約に変更できたとしても、依然締結する可能性のある紙での締結も見越して、締結後の契約管理のしやすさを導入前から検討することが必要だということです。

導入の際には紙、電子データどちらもが1つのシステムで管理、検索できるようなものを選ぶことが実務で困らないポイントです。

▶︎【無料ダウンロード】電子契約システムを導入後も9割が紙で契約書を締結したと回答

「契約業務デジタル化実態調査レポート」

導入する上で先におさえるべきこと

導入フローの把握

電子契約サービスを初めて導入する方の中には、導入フローがイメージできないまま導入検討を進めた結果、社内でプロジェクトの進行に滞りが発生し、結果として導入を挫折してしまうケースも見受けられます。

大まかに電子契約サービスの導入の流れを把握し、社内で導入までのタイムラインや導入前後の社内規程などを整備した上で、本格検討に臨みましょう。

1.導入の目的を確認する

なぜ書面での契約から電子契約に変更しようと思ったのか、目的を明らかにします。

この目的が定まっていないと、適切なサービスを選択できなかったり、社内稟議で承認を得られなかったりする可能性があります。

2.サービスを比較検討し、サービスと予算の概算をする

多数ある電子契約サービスのうち、どのサービスを導入するのか検討します。

あわせて予算やコストカットできる金額なども概算しておきましょう。

3.ワークフローの見直しをする

今まで書面で行っていた契約のワークフローを参考に、電子契約におけるワークフローを定めます。

このとき、取引先にも電子契約へ移行する旨を伝え、変更の了承を得ておきましょう。

4.社内稟議を行い、社内規定の変更をする

導入までの道筋が立ったら社内稟議を行い、承認を得ましょう。電子契約を導入するにあたって、社内規定の変更も必要になるため、あわせて確認しておきます。

特に、電子契約を行う権限を持つのは誰なのか、不要になった契約書の破棄などを行う管理者は誰なのかなどを定めましょう。

正式に導入が決まったら、社内・社外に向けてアナウンスを行います。

6.社内のサポートをする

実際に導入が始まっても、初めのうちは戸惑うことがほとんどです。社内スタッフにスムーズな案内ができるよう、説明会を開催したり、FAQを作ったりなど、必要なサポートを行いましょう。

導入時の注意点

電子契約サービスを導入するときは、以下の3点に注意しておく必要があります。

1.一部電子契約で締結できない書類がある

先に述べた通り、「事業用借地権設定契約書」などの書類は書面が必要という規定があり、電子サービスでの契約締結はできません。

そのため、企業によっては電子契約を行えるものとそうでないものが生まれる可能性があります。多くの企業でも電子と書面とを併用しているので、併用すること自体は問題ありません。しかし、混乱を招く恐れがあるので、社内全体できちんと共有し、誤解を生まないように気を付けましょう。

▶関連記事:電子化できない書類とは?法律の要件や改正ポイントを解説!

2.取引先からの理解を事前に得る

電子契約サービスの普及が広まっているとはいえ、まだ書面での契約をメインに行う企業もあります。電子契約に移行する場合、取引先にもあわせてもらう必要があるため、事前に了承を得ておきましょう。

特に当事者型サービスの場合、取引先にもアカウントを取得してもらう必要があり、その際に費用が発生する可能性もあります。その場合の費用はどちらが負担するのかも話し合わなければなりません。

3.企業の成長に伴い、機能の見直しを行えるものを選ぶ

企業の成長に伴い、契約時に設定した機能では不十分となることもあります。あらかじめ機能の拡張ができるサービスを選んでおけば、いざとなったときに機能の見直しが行えて便利です。

逆に、カスタマイズ性に欠けたサービスでは、機能が不足したときにもう一度新たなサービスの導入を考えなければなりません。企業の成長や将来性などを見越したうえで、柔軟に対応できるサービスを検討することが大切です。

電子契約サービスの導入の目的やメリット

続いて、電子契約サービスを導入することによるメリットを確認してみましょう。

コスト削減

紙での契約には、人件費、印刷代、インク代、送料、印紙代などのコストがかかりますが、電子契約にすれば、これらを抑えられます。

特に、電子契約の場合、印紙貼付が不要であることは大きなメリットでしょう。印紙代は契約金額の増加に応じて増えるため、大規模な取引をする会社であれば、電子契約への切替によって大幅なコスト削減が実現できます。

▼契約書の郵送時に発生する直接的な費用

| 契約書の印刷・製本・郵送に必要な費用 | 現在の想定費用 ※月間契約案件数を10件、 1件あたり5ページと仮定 | 電子契約導入後の想定費用 ※月間契約案件数を10件、 1件あたり5ページと仮定 |

| 契約書の印刷用紙 | 25円 | 0円 |

| インク代 | 1,600円 | 0円 |

| 製本テープ代 | 400円 | 0円 |

| 印紙代 | 400円 | 0円 |

| 切手代 | 840円 | 0円 |

▼契約書の郵送時に発生する間接的な費用

| 契約書の印刷・ 製本・郵送に 必要な費用 | 現在の想定費用 ※月間の契約書郵送対応業務時間を1件15分、10件対応で2.5時間と仮定 ※担当者の時給2000円と仮定 | 電子契約導入後の想定費用 ※月間の契約書郵送対応業務時間を1件0分、10件対応で0時間と仮定 ※担当者の時給2000円と仮定 |

| 人件費 | 5,000円 | 0円 |

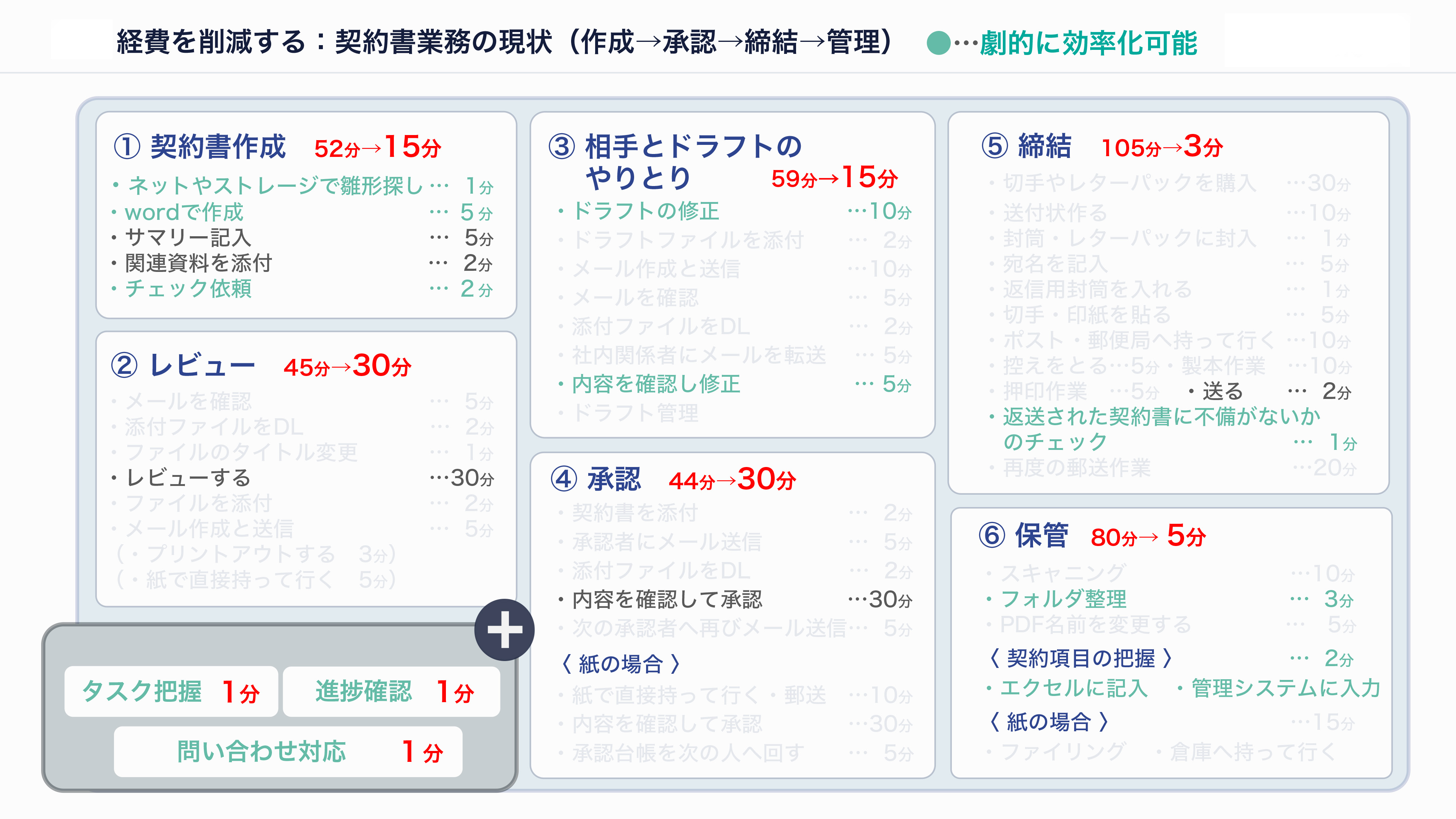

契約関連業務の効率化

電子契約なら、パソコン上で契約書の作成から保管まですべて行えます。ワークフローも明確化できるので、業務の効率化が見込めます。

契約書締結までのスピードが早くなる

紙での契約では、書類の郵送をするためにどうしても時間がかかるものでした。しかし、電子契約なら最短1日で契約が締結できます。また多くのサービスでは、ワークフローの流れに沿って、今どこまで契約業務が進んでいるのかをチェックできます。万一業務が止まってしまった場合には、確認して相手に促すことも可能です。

コンプライアンス強化

電子契約の場合、サービス上でデータ管理もできるため、コンプライアンスの強化につながります。

テレワークのスムーズな導入

電子契約は、インターネット上において完全ペーパーレスで作業を進められるため、契約業務を行うための出社が不要です。ハンコを押すために出社するという手間から解放され出先でも契約業務が進められるようになります。

契約書保管場所の削減

紙による契約では、鍵付きの棚などを用意して契約書を安全に保管するスペースを設けなければなりません。しかし、電子契約サービスならオンライン上で書類を保管できるため、保管スペースが不要になり、コストの削減につながります。過去の書類のスキャン機能が付いているものであれば、今後電子契約するものとあわせて、オンライン上で一元管理できます。

検索機能で過去の書類を探すのが簡単になる

税務調査や契約更新などで過去の契約書類が必要なとき、紙で保管していると契約書を探すのが大変です。しかし電子契約サービスの中には、保管している契約書をキーワードで検索できるものもあり、必要な書類をすぐに見つけられます。

契約の更新・解約漏れの防止

電子契約で用いる電子文書は、保管場所に困らないだけではありません。締切日や更新日も一括管理できるため、更新や解約を忘れるリスクを減らせます。

例えば管理台帳。帳簿自体は表計算ソフトで作成しているものの、更新作業は人の手によって行われているかと思います。更新作業で人為的ミスが生じると、一から契約書を交わさなければならないなど、本来なら不要な業務が発生します。

更新情報の管理はそれぞれの部署で行うために、全体が把握できないという課題を抱えている企業は少なくありません。電子契約システムは、更新に関する重要な情報を一括管理するのに役立ちます。

法令は時代の変化にあわせて変わる可能性のあるものです。そのため、契約内容の変更が必要な場面があります。自動更新でない限りは、契約更新作業も伴います。

必要な変更や更新・解約手続きを怠ると、契約は無効になります。

電子契約のリスク・デメリットや注意点

電子契約への移行はメリットばかりではありません。特に注意しておきたいのは、以下の5点です。

電子契約ができない契約の種類がある

実は、法律によって電子契約を行えないと定められている契約があります。以下のような契約を行いたい場合、電子契約サービスでは取り扱えないため、注意してください。

・事業用借地権設定契約書

・農地の賃貸借契約書

・任意後見契約

セキュリティリスク

電子契約サービスでは、クラウド上に契約書を保管します。万一サイバー攻撃に遭った場合、書類の盗難や破損、改ざんの恐れがあります。サービスを提供する会社がセキュリティ対策を十分に行っていますが、リスクがあることは理解しておきましょう。

取引先に説明して導入してもらう必要がある

電子契約サービスの普及が広まっているとはいえ、まだ書面での契約をメインに行う企業もあります。電子契約に移行する場合、取引先にもあわせてもらう必要があるため、事前に了承を得ておきましょう。特に当事者型サービスの場合、取引先にもアカウントを取得してもらう必要があり、その際に費用が発生する可能性もあります。その場合の費用はどちらが負担するのかも話し合わなければなりません。

業務フローの変更が必要

紙の契約から電子契約に切り替える場合、印刷や製本、捺印、郵送などの手順が不要になるため、業務フローが大きく変更します。手順が増えるわけではありませんが、必要な人員や時間が異なるため、改めて業務フローを策定しなければなりません。

バックデート(過去の日付)による契約ができなくなる

紙の契約書であれば、万一契約の締結が遅れてしまった場合に、過去の日付で契約を締結できます。しかし電子契約の場合、タイムスタンプを発行するため、過去の日付による契約は難しくなります。

▶電子契約機能を備えた契約管理システム「ContractS SIGN」の安全性について

電子契約導入のポイント

どのサービスを利用するにしても、電子契約を行うためには、契約相手の同意が必要です。自社の顧客にとっても使いやすいサービスを選び、最新の電子帳簿保存法に対応したサービスであることは確認しましょう。

契約や相手先によっては書面契約が求められることもあるため、書面契約にも対応するものが理想です。

予算内で自社に必要な機能は付いているか、操作しやすいか、セキュリティやサポートは万全かなどもチェックしましょう。

電子契約を導入すれば、押印や文書管理に関する規定の変更が生じるかと思います。社内ルールを確認し、電子契約に対応できる内容に変更しましょう。

契約締結までのプロセスも変わってきます。導入前は、契約書の情報を稟議書にも契約台帳にも記入・入力しなければなりません。一度契約書に入力した内容が以降の業務にも反映されるシステムを選べば再入力やチェックの業務が不要となります。

電子契約サービスの紹介

それでは電子契約サービスについてそれぞれどのような機能を持っているか、各種電子契約サービスの詳細を確認をしていきましょう。

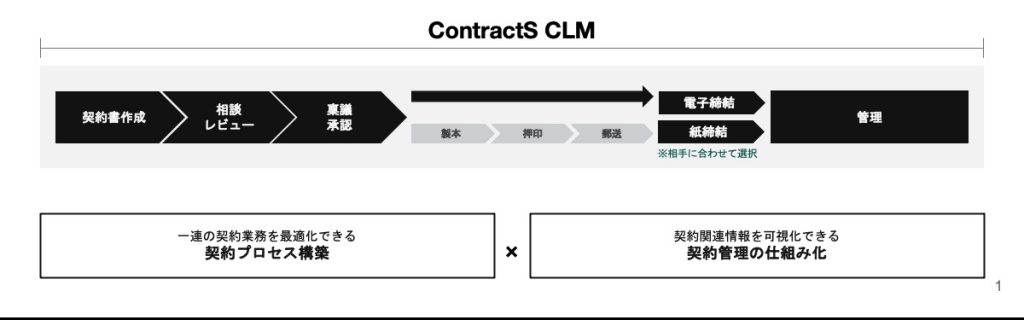

ContractS CLM(ContractS株式会社)

ContractS CLMは、電子契約機能をはじめ、契約書の作成、審査、締結、管理までをスムーズに進行させるための機能を備えています。

契約のプロセスを整備し、適切な契約管理の仕組み化を行うことでミスや漏れのない無駄の少ない契約業務を実現可能です。

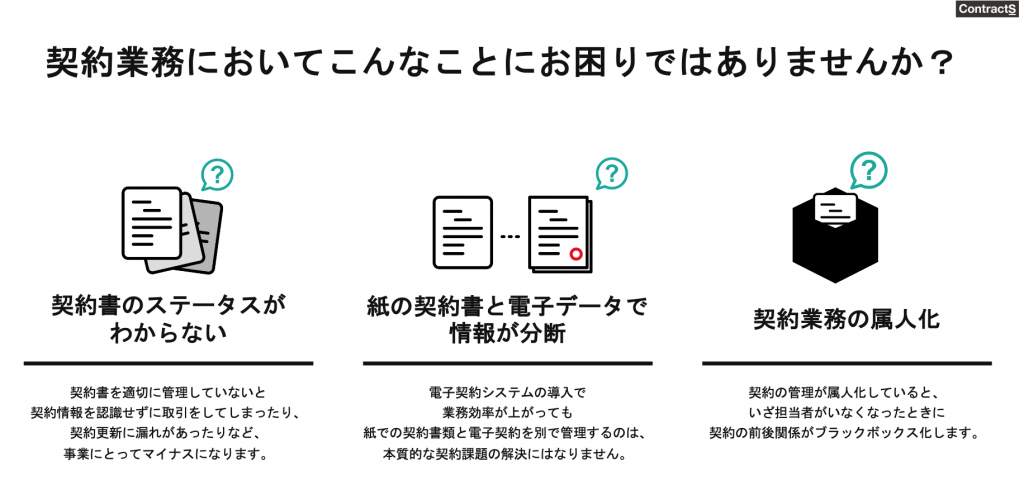

ContractS CLMは紙の契約書も同時に管理できるため、電子契約導入後に抱えがちな「紙の契約書」と「電子データ」で情報が分断というような問題が起きにくくなります。

【こんな企業にオススメ】

・紙の契約書も電子の契約書も検索性高く管理をしたい

・契約書の待ち時間や製本作業など時間がかかる契約業務を最適化したい

・属人化している契約業務を可視化して部内で管理をしたい

▶︎▶︎契約管理実現事例を後からじっくり読みたい方はこちらから資料をダウンロード

| テンプレート機能(契約条項分類、雛形等) | ○ |

| 契約書管理(作成、保管、検索、期限管理) | ○ |

| AIレビュー ※他社サービスと連携で可能 | △ |

| 電子締結 | ○ |

| 契約ワークフロー | ○ |

| OCR読み取り | ○ |

| API対応(他サービスと連携が可能) | ○ |

・サービス名:ContractS CLM

・提供企業:ContractS株式会社

・URL:https://www.contracts.co.jp/

ContractS CLM導入事例

三菱地所株式会社 様

課題

・不動産業界全体の課題として紙の資料が多く、契約書も同様に紙で管理をしていた

・契約書回覧や製本業務等、契約締結に関わる作業負荷が契約業務フローの随所に発生していた

効果

・リモートワーク時も滞ることなく、絶えず発生する契約業務の遂行を実現

・紙での契約締結では契約内容合意後、契約書作成から双方調印まで1~2週間かかっていたところ「ContractS CLM」を活用し最短1日で契約完了

まとめ

電子契約サービスを選ぶときは、サービス同士をよく比較検討することが大切です。コスパはもちろん、必要な機能があるか、他のシステムと連携できるかなどにも注目し、自社にとって最適な電子契約サービスを見つけましょう。電子契約サービス導入の際には、本文でご紹介した導入フローに沿って準備を行ってみてください。