ノウハウ 契約の発生から締結、管理までの流れとツールを解説

更新日:2025年01月31日

投稿日:2020年07月8日

契約の発生から締結、管理までの流れとツールを解説

発注・受注、検査・納品、支払・請求など、ビジネスは契約の連続で成立していると言えます。

契約と一言で言っても、どのような業務がどこまで生じ、どう進めたらよいのかイメージしづらいものです。

本記事では、契約が発生してから締結した後まで、契約の全体の流れや進め方などについて解説します。

契約のフローを一通り押さえておきたい方や効率化について知りたい方は、ぜひご覧ください。

『ContractS CLM』は、

・承認決裁や捺印・製本作業にかかるコストを削減したい

・検索性の悪さによるイライラを無くしたい

・人数が足りず現実的に契約実務が回らない

といった契約業務の課題を解決します。

ContractS CLMが分かる

資料を無料ダウンロード

契約の全体像

企業間でビジネスにおける何かしらの取り決めを行う際には契約書を交わします。

契約書を交わさなくても、両社が合意すれば、口頭でも取り決めは成立します。しかし、後々取り決めた内容について認識違いが生じたり、詳細を忘れてしまったりなど、トラブルが生じる可能性が高まります。

会社の取り決めをきちんと契約書という形で明文化し、適切に管理していくことは、コンプライアンスの観点からも昨今のビジネス環境下では一層重要となっています。

想定されるあらゆるトラブルを未然に防ぎ、トラブル発生の際に自社を守るためにも、合意内容や合意したことを証明する書類として契約書は必要なのです。

では次から契約書の作成から締結、その後の管理まで、一連のフローを見ていきましょう。

1、契約内容を確認する

契約書の作成に取りかかる前に、まずは、何についてどのような取り決めを交わすのか、両社で打ち合わせ、主要な項目(内容、金額、納期、期限、支払、条件など)明確にしておきます。

契約書とは、「契約内容(=自社と相手方の権利と義務)を記載した書面」ですので、「いつまでに(期間)、いくらで(金額)、相手に何をしてもらい(義務)、自社が何をするのか(義務)」を明らかにします。業務の内容によっては、見積書などを作成する必要もあるでしょう。

2、契約書のドラフト作成

自社で契約書を準備する場合、先で確認した内容をもとに契約書の原案(ドラフト)を作成します。

会社が用意している契約書のテンプレートや保管されている契約書などを参考に、取り決めた内容によって「秘密保持契約書」や「業務委託契約書」など適切な種類を選びます。

契約書の構成や注意点など詳しい作成方法については、こちらの記事で詳しく説明しています。

3、契約書の確認・修正

契約書のドラフトを作成したら、社内ルールに沿って確認を取りましょう。社内承認を経たら、相手企業にもメール添付などで確認を依頼します。

契約内容は「なるべく自社に有利になるよう」作成されるものですので、相手企業から修正の要望が入ることも多くあります。修正作業は締結まで何度でも行うことができます。

一度合意してしまうと、後から修正を加えることは手間がかかりますし、取引先の心象を悪くしてしまう可能性もあります。合意した契約内容と相違がないか確認しながら、妥協できない条件などは粘り強く交渉し修正を重ねていきましょう。

修正が生じたらその都度、社内承認と相手企業の確認をとっていきます。

▶リーガルチェックのポイント解説!契約書のレビューは正しくできていますか?

4、契約書の製本、取り交わし

自社と相手企業の双方が内容に合意したら、契約書を製本・締結します。

従来は、紙の契約書を製本・押印し、各社1部ずつ原本を保有するという手法が一般的でした。

ですが、昨今のデジタル化加速の動きやテレワークへの移行に伴う必要性などから、電子締結(電子署名)が普及しました。

締結を電子化できれば、契約書の製本や押印までにかかる時間と手間や印紙代など、コスト削減と業務スピードの向上が実現できるほか、保管場所の必要も無くなります。

一方で、企業によっては電子対応の体制が整っていなかったり、電子化できない種類の契約もありますので、どのような締結方法が双方にとって望ましいのか、確認した上で締結を進めましょう。

紙の契約書の場合は、当事者の数だけ製本し、当事者それぞれが署名欄に記名または署名と押印を行います。

(1)綴じ方

契約書が複数枚にわたる場合は、契約書の全ページをまとめ左側2箇所をホチキス留めします。

ホチキスの芯を覆い隠すように左端を製本テープなどで綴じます。

(表紙側のテープの端を上下とも背表紙側に折り込み、背表紙側のテープを覆って貼る「袋綴じ」をします。)

(2)契印

契印とは、「複数枚の書類のページが別の紙に移る際、連続した書類であることを証明するために押す印」のことです。

この場合、複数枚におよぶ契約書の全ページに契印するのは非常に手間がかかるため、表紙と製本テープにまたがって当事者全員が契印を押します。

これにより、中の一部を差し替えようとしても、製本テープを剥がさねばならず、また相手方の契印に使われた印鑑を入手する必要が生じます。

契約書の枚数が少なく、製本テープを使わない場合は、見開きの全ページに、半分ずつまたがるよう契印します。

なお、印は一般的に十干(甲・乙…)の順に上から押します。契印までが製本となります。

印紙を貼付する必要のある契約書には、必要な額の印紙を貼付します。

電子締結については、以下の記事で詳細に説明しています。合わせてご参考ください。

5、契約書の保管・管理

契約は締結したら終わりというわけではありません。

「締結前」から「締結中」へとフェーズが変わり、「契約の適切な遂行管理」や「契約更新の管理」、「契約終了後の保管」まで、適切な管理が求められます。

契約書を適切に管理できていないと、必要な時にすぐ閲覧できない探せないといった「業務効率の低下」や、契約書の不適切な持ち出しによる情報漏えいや紛失、そのことによる信頼の損失やトラブルの際の対応遅れ、証拠書類をすぐに提示できないことによる不利益といった「契約リスク」を抱えることになります。

契約書の適切な管理方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

▶契約書の最適な管理方法|運用までのステップとクラウドサービス紹介

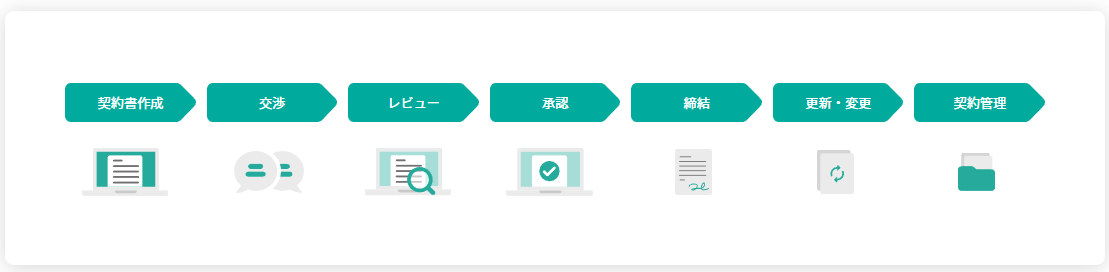

契約フローのプロセス

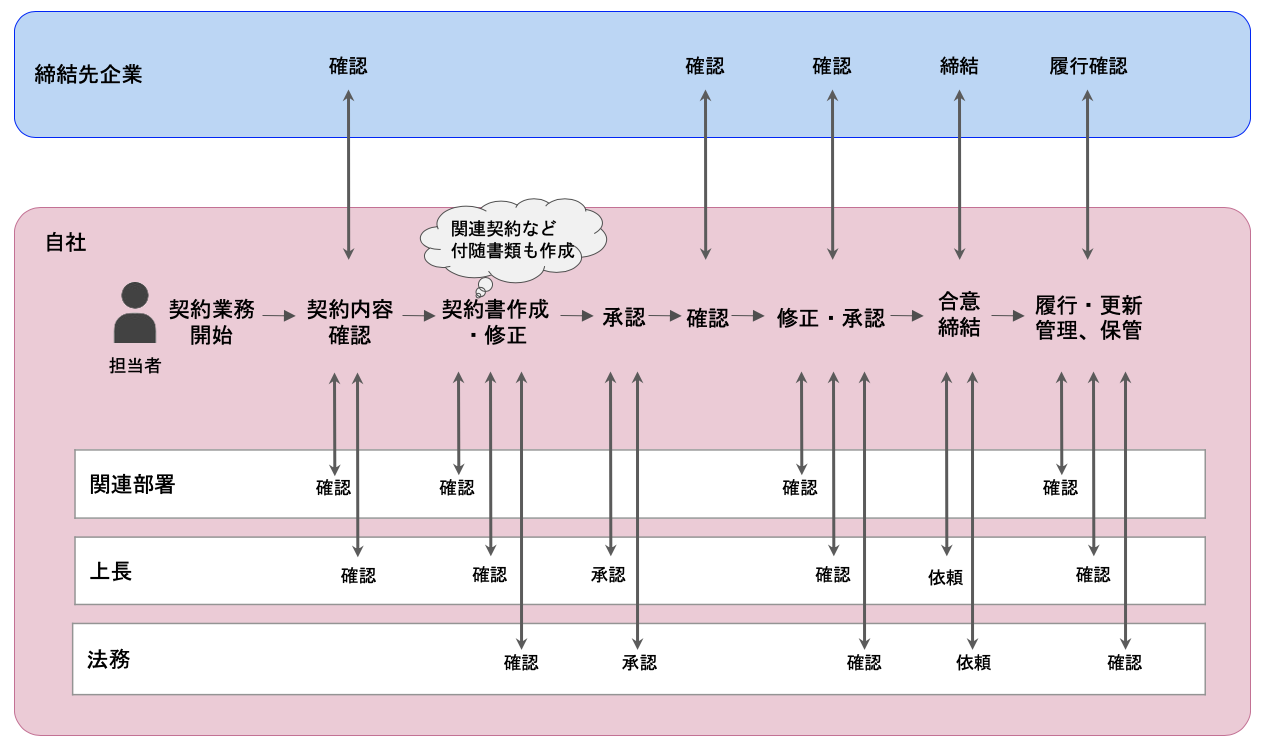

上で見てきた契約のフローを図にしてみると社内外で下のようなプロセスが生じていることがわかります。

(図は一例です。企業の体制等によりフローは異なります。)

契約とは、社内外において確認・調整業務が頻発するもので、長いスパンで管理が必要です。

契約フローを把握できていると、「自分が今どのフェーズにいて、これから何をする必要があるか」も明確になります。

逆に、フローの全体像が見えていないと、業務プロセスを管理できず、抜け漏れといったミスが生じやすくなります。

契約フローを管理する必要性

契約とは発生から作成、締結、遂行、管理、保管まで複雑なプロセスを経るもので、ライフサイクルで管理していかねばなりません。

契約書の数が少なく、関係者の人数も限られている場合は、PCのカレンダー機能や共有フォルダを利用し手元で管理していくこともできるでしょう。しかし冒頭でお伝えしたように、事業年数を重ねるにつれ、契約の数は増え続け、人員も出入りします。

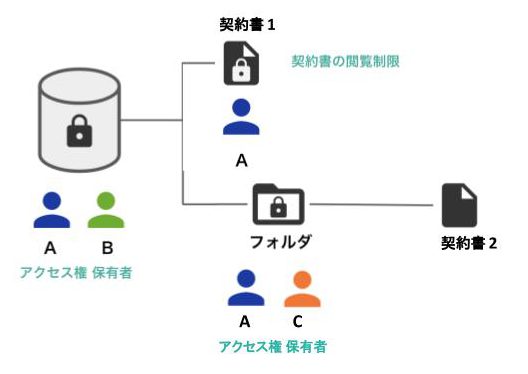

先を見越すなら、属人的でなく、アクセス権限をコントロールしつつ人的ミスも防げる仕組みとフローを構築しておく必要があります。

しかし、会社の規模に伴う人員拡大の過程やそれに伴う業務フローの変更などを、最初からきれいに描くことは困難で、計画通りに行かないことの方が多いものです。

そういった不確定要素にも柔軟に対応できる仕組みであることが望ましく、また、その仕組みにより契約の業務フローがよりスムーズに改善されることが重要です。

企業規模が拡大し承認フローが複雑化したり関係部署が複数になってくると、人的管理による仕組みでは、業務負荷が高まり続け、契約フロー全体が、重く効率を欠くものになっていきます。

それは、契約のあらゆるフェーズにおいて「ヒューマンエラー」を生じさせる原因となり、自社をリスクから守るための契約のはずが「あらゆるフェーズにおいてリスクを抱えてしまう」状態になるということです。

契約管理システム

ではどうしたら、業務負荷を増すことなく、契約フローを適切に管理できるのでしょうか?その解決策の一つとして、「契約管理システム」というサービスの導入が挙げられます。

契約管理システムとは

契約管理システムとは、契約書の作成・承認・締結・管理をシステム上で一元的に行うことができるサービスで、契約に関する情報を、必要な時に、必要な関係者だけに、共有することなどが可能です。

例えば、承認のフェーズにおいては、誰が何をすべきかというネクストアクションが明確になることでプロセスの混乱や放置を回避できます。

締結後には、更新時期や確認内容のアナウンスを自動化できるので更新・終了の抜け漏れを防止でき、また、契約書作成の背景や内容修正の履歴などをメモ情報として残すことができるので、必要な時に必要な人へ素早い情報共有が実現します。

このように、理想的な契約フローをシステム上で構築し、契約フロー全体を管理していくというサービスです。

ContractS CLM

特徴

- 契約をライフサイクルで管理

- 相互に関連する契約の紐付けが可能

- 部署間の連携・共有もスムーズに

|

テンプレート機能 (契約条項分類、雛形等) |

○ |

|

契約書管理 (作成、保管、ソート、検索、修正比較、等) |

○ |

|

AIレビュー ※他システムと連携で利用可能 |

○

|

|

電子締結 |

○ |

|

契約業務管理 (原本・期限・履行管理、メンテナンス、等) |

○ |

|

プロジェクト管理 |

○ |

|

API対応 (他サービスと連携が可能) |

○ |

|

導入形態 |

クラウド |

まとめ

今回は、契約フローについて解説しました。

契約が、作成・締結で終わるものではなく、管理まで一連で続くため、リスク回避のためにも契約フローを全体として管理する必要があります。契約の全体像をつかみ、自社にとって適切な管理の方法を中長期的に計画していきましょう。