ノウハウ 電子署名とは?電子サインのやり方、違い、仕組み、必要性、法律など基礎から解説

更新日:2025年04月10日

投稿日:2020年07月3日

電子署名とは?電子サインのやり方、違い、仕組み、必要性、法律など基礎から解説

感染症拡大によるテレワークの影響もあり、多くの企業で電子契約が利用されています。今や、電子署名、電子サインの利用は業務の効率化、DX(デジタルトランスフォーメーション)の観点で評価され、その利便性から未導入の企業においても導入検討がされています。

この記事では、電子署名や電子署名を行う電子契約サービス導入を検討している方に、電子署名の仕組みや法律などを基礎から解説します。

▶︎▶︎【無料ダウンロード】電子署名が使える電子契約システム導入に向けて検討をしている方におすすめ電子契約システム比較ガイド

▶︎こちらの記事もおすすめ【オススメ21選を徹底比較】電子契約とは?システム選定ポイントから導入の流れまでを解説

電子署名とは

電子署名とは紙文書における印鑑や手書きの署名のように、電子文書の「本人性(署名者本人が署名したこと)」と「非改ざん性(改変・改定が行われていないこと)」を証明する技術です。

総務省はホームページに掲載している資料で「電磁的記録に記録された情報について作成者を示す目的で行われる暗号化等の措置で、改変が行われていないかどうか確認することがで きるもの」と解説しています。

出典:電子署名とは(総務省ホームページ)

電子印鑑との違い

電子署名と混同されやすいキーワードに「電子印鑑」があります。

一般的に電子印鑑は印影をスキャンしたり、パソコンで作成したりしてデータ化した印鑑のことをさします。

そのため、本人性や非改ざん性は担保されていないいわゆる図形データであるので、文書に電子印鑑を捺印しても本人性や非改ざん性を担保する証明にはならないケースがほとんどです。

▶︎こちらの記事もおすすめ:電子印鑑を無料で作る!作成方法や法的効力を解説

電子サインとの違い

電子署名とよく似た用語に、「電子サイン」があります。

電子サインとは、紙の文書における署名や押印をデジタルで行う技術です。

電子署名は電子サインに電子証明書が発行されたものを指すのに対し、電子サインはデジタルで署名や押印に代わる本人証明の手段全般を指します。

タブレット上に表示される契約書にタッチペンで署名する手段や先述した電子印鑑、そして電子署名も、電子サインという大枠に含まれている一部ということです。

電子署名の定義と役割

本人性や非改ざん性を証明するため、電子署名には以下の機能が備わっています。

|

・作成者表示機能(作成と意思表示を行った人が表示される) ・改変確認機能(改変が行われていないかどうかを確認できる) |

これらは後述する「電子署名法」で示されている電子署名の定義であり、紙の文書における署名や押印と同等の効力を付与するために必要な機能です。

電子署名の必要性

実印は、「印鑑証明書」でその印鑑が確かに本人のものであることが証明されます。

そのため、実印入りの文書は法的に有効性が認められます。

電子署名も同じく電子認証局に電子証明書を発行してもらうことで、それが本人によるものであり、なりすましや改ざんはされていないことが証明されます。

本人性・非改ざん性が担保されている電子署名がなければ、文書データが偽造・改ざんされてもその文書に証拠能力があると認められず、法的な対応の際に不利となる可能性が高いです。

特に電子契約において、電子署名は安全な契約を交わすためにも必要な技術とされています。

電子署名の種類

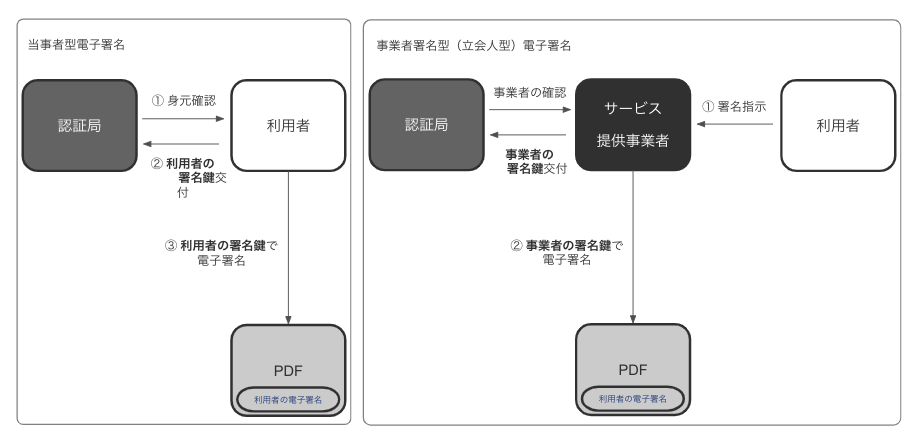

電子署名は、当事者型と事業者型の大きく分けて2種類あります。

これは、誰の電子証明書を利用して暗号化(電子署名)するのかによって分類されます。

当事者型電子署名

-

- 利用する署名鍵は、契約当事者自身のもの

- 各当事者が、自身で電子認証局への申請・本人確認を経て発行を受けた電子証明書を利用して署名

当事者型電子署名は、利用する署名鍵は自身のものとなります。そのため、電子認証局へ当事者がそれぞれ申請・本人確認を経て発行された電子証明書を利用して署名をする形式になります。

事業者型電子署名

-

- 利用する署名鍵は、電子契約サービス事業者のもの

- 事業者が、電子認証局への申請・本人確認を経て発行を受けた電子証明書を利用して署名

- 契約当事者の本人確認は、電子契約サービス上のメールアドレス認証により行う

事業者型電子署名は電子契約サービス事業者の署名鍵を使って電子署名を行う形式です。事業者が発行をしてもらった電子証明書を利用して署名するので、当事者が認証局に発行をする手間は発生しません。

電子認証局とは

電子認証局とは、電子署名の本人確認やそれが本人のものであると証明する「電子証明書」の発行などを行う機関です。

「登録局」で申請者が提出した所有者情報を審査し、その結果をもとに「発行局」で電子証明書の発行・失効を行い、証明書発行・失効リストを「リポジトリ」で管理します。

また、電子認証局は大きく分けて以下の2種類があります。

|

・パブリック認証局:公的な電子証明書を発行できる ・プライベート認証局:特定の端末など限られた範囲での本人証明を行える |

不特定多数の相手と電子契約を締結するなら、パブリック認証局による電子証明書の利用が重要です。

【こちらの記事もおすすめ】電子証明書とは?発行方法・費用などをわかりやすく解説

署名鍵とは

署名鍵とは、電子署名の仕組みとして主流となっている「公開鍵暗号方式」で生成される鍵のことで、秘密鍵とも呼ばれます。

通信を暗号化するための公開鍵とセットとなっており、公開鍵で暗号化された通信を復号するために署名鍵が用いられます。

これにより、暗号化された電子上のやり取りが第三者に見られることを防いでいるのです。

署名鍵は特定のユーザーのみが持っており、公開鍵をもとに秘密鍵を特定することはほぼ不可能と言われています。

電子署名法について

電子署名の有効性や証拠力については「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」で定められています。

▶︎【こちらの記事もおすすめ】電子署名法とは?電子署名法2条、3条について解説

具体的に条文を見ながら解説していきます。

電子署名法で定義される「電子署名」〜電子署名法第2条〜

電子署名法の定める「電子署名」については、電子署名法第二条一項で確認できます。

電子署名法

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

ここでは、

1.当該情報(電子文書)について行われる措置であること

2.当該情報(電子文書)が当該措置(電子署名)を行った者が作成したものであることを表示する目的のもの(本人が作成したもの)

3.当該情報(電子文書)に改変がないことを確認できるもの

が、「電子署名」であると定義しています。

電子署名の有効性〜電子署名法3条〜

「電子署名」の法的効力については、電子署名法第3条で以下のように定められています。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

つまり、電磁的記録(電子文書)に本人による電子署名が行われた際、真正に成立したものと「推定する」と定義しています。

文書が「真正に成立」とは?

紙媒体で作成された契約書は、民事訴訟においては「文書(私文書)」と呼ばれ、記載された意味内容で事実を立証する証拠(書証)の対象となります。

契約は契約当事者同士が「申込み」「承諾」することで成立するため、契約相手型が真正性を認めていれば問題ないですが、相手方が真正性を疑い裁判になった場合、証拠となる文書の真正性をあらためて確認することになります。

二段の推定

私文書は民事訴訟法第228条第4条で「本人又はその代理人の署名又は押印」があることで真正に成立したものと推定されます。

経験則に基づき署名又は押印は本人又はその代理人の意思に基づいて行うと推定されるため(一段目の推定)「本人又はその代理人の署名又は押印」のある私文書は真正に成立したと推定(二段目の推定)するという構造になっています。これを実務上「二段の推定」といいます。

【関連記事】二段の推定とは?判例や電子契約時の考え方も徹底解説

押印には本人の意思があるか

この二段の推定を行う上で重要なのは、本人が捺印した押印は「意思に基づいて」行われているか、というポイントですが、これは、判例上、「文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当である」( 最判昭和 39 年 5 月 12 日民集 18 巻 4 号 597 頁 )とされています。

電子署名の仕組み

これまで解説してきたように、電⼦署名は、「本人性」と「非改ざん性」を証明する技術ですが、これは電子文書を「暗号化」「復号」する技術を活用し、データが改ざんされていないこと、本人によって作成されていることを特定します。

この暗号化にはPKI(公開鍵暗号基盤 Public Key Infrastructure)と呼ばれる、公開鍵と秘密鍵を利用した基盤を使った公開鍵暗号方式が用いられています。

公開鍵は誰でも手に入れうことができる公開された鍵である一方秘密鍵は作成者しか知らない鍵で厳重に管理されており、この2つの鍵を使ってはじめて暗号化、復号ができるようになっています。

公開鍵暗号方式は「RSA暗号」「楕円曲線暗号」などいくつか方法がありますが、素因数分解が困難であることを利用したアルゴリズムを使っているRSA暗号を使った電子署名が2021年の日本では多く使用されています。

公開鍵暗号方式(PKI)とは

公開鍵暗号方式(PKI)は現代において代表的な暗号技術であり、情報漏洩を防ぐために必要となります。

公開鍵暗号方式では、署名鍵・公開鍵という2つの鍵を使用することが特徴です。

データのやりとりにおいては、まず受信者が自身が所有している秘密鍵に対応した公開鍵を生成して送信者へ渡します。

公開鍵を受け取った送信者はそれを使って通信を暗号化のうえ、データを送信します。

暗号化されたデータを受け取った受信者は所有している秘密鍵でデータを復号し、中身を確認できるという仕組みです。

電子証明書の仕組み

電子署名の本人性を証明するうえで欠かせないものが、電子証明書です。

電子証明書には公開鍵の他、証明書の発行者名や発行元である電子認証局の情報などが組み込まれています。

上述した公開鍵に対して信頼性の高い電子認証局が審査のうえ証明書を発行することで、その公開鍵が当事者のものであると保証されます。

電子署名が付与されるまでの流れ

公開鍵暗号方式を用いた通信の仕組みを踏まえて、電子署名が付与されるまでの具体的な仕組みをご紹介します。

先述した公開鍵暗号方式の仕組みは情報漏洩を防ぐ場合の基本的な流れですが、電子署名の付与においては本人性を証明する必要があるため、実際には電子認証局が公開鍵つきの電子証明書を発行します。

公開鍵暗号方式による電子署名付与・データのやり取りの具体的な流れを送信者・受信者に分けると、以下の通りです。

【送信者】

|

1 電子認証局へ公開鍵つきの電子証明書の発行申請をする 2 電子認証局が電子証明書を発行する 3 電子証明書・それに対応した署名鍵・平文(暗号化されていないデータ)を用意する 4 ハッシュ関数で平文を数値化してハッシュ値を生成する 5 生成したハッシュ値を署名鍵で暗号化する(電子署名の付与) 6 平文に暗号化したハッシュ値と電子証明書を添付して送信する |

【受信者】

|

7 送信者から平文・暗号化されたハッシュ値・電子証明書を受け取る 8 送信者と同じハッシュ関数で平文を数値化してハッシュ値を生成する 9 電子証明書を使って暗号化されたハッシュ値を復号する 10 2で生成したハッシュ値と復号したハッシュ値を照合する |

照合の結果、ハッシュ値が完全に一致すれば送信者本人による電子署名と判断され、そのデータの本人性が証明されます。

電子署名を付与する方法

上記は電子署名の付与とその電子署名が本人であることを証明する際の、システム上の流れです。

では、現実世界の当事者は何をすれば良いのでしょうか。

電子署名の付与と本人性の証明の流れは、事業者型か当事者型かによって以下の通り異なります。

事業者型

事業者型は、電子契約サービスを利用したメール認証により電子署名を付与できます。

片方が相手方のメールアドレスへ契約書のURLを送信し、相手方がそのURLにアクセスのうえ確認・承認すると、電子署名が付与されるという流れです。

契約の承認はURLを受け取った人しかできないため、この時点で本人性が担保されます。

当事者型

当事者型は、電子署名を付与するにあたって自社で電子証明書を取得するまでのプロセスを伴います。

電子証明書の取得方法としては、法務省が提供しているソフトウェアなどを利用して申請・発行手続きを行うのが一般的です。

また、PDF形式の文書に付与する電子署名なら、自社の社名や担当者名などの情報を関連付けて使用者を特定する、Adobe社の「デジタルID」という電子証明書を取得するという手もあります。

当事者型で必要なこと

当事者型の電子署名には、電子証明書の取得が必要です。

必要書類を用意のうえ法務局へ申請することで、電子証明書を取得できます。

申請方法は管轄の登記所へ書類を直接提出するか、法務局が提供しているオンラインサービスを利用するかの2通りです。

法務省へ足を運ぶ手間と時間を省くなら、オンラインサービスの利用をおすすめします。

電子証明書取得の流れ

オンラインでの電子証明書発行申請から取得までの流れは、以下の通りです。

|

1 商業登記電子認証ソフトをダウンロードする 2 「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルの作成」で必要事項を入力する 3 「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイル作成実行」をクリックする 4 「SHINSEI」ファイルが作成される 5 申請用総合ソフトをダウンロードする 6 SHINSEIファイルを添付して申請者の電子証明書(マイナンバーカードの電子証明書など)で電子署名を付与する 7 手数料の納付情報が発行されたら電子納付を行う 8 電子証明書のシリアル番号が通知される 9 商業登記電子認証ソフトの「電子証明書の取得(ダウンロード)」をクリックする 10 シリアル番号・鍵ペアファイル・鍵ペアファイルのパスワードを入力する 11 「続行」をクリックして電子証明書をダウンロードする |

これにより、電子署名の付与に必要な署名鍵・公開鍵・電子証明書を入手できます。

事業者型で必要なこと

事業者型の場合、当事者ではなく事業者の電子証明書に基づいて処理を行って電子署名が付与されます。

そのため、当事者のどちらかが電子契約サービスを導入するだけでいつでも利用が可能です。

双方が手間とお金をかけて電子証明書を取得する必要がある当事者型よりも、導入ハードルが低くなっています。

この事業者型が電子署名法上の電子署名に該当するかという点については、総務省・法務省・経済産業省より一定の条件の下で該当するとの見解が示されていることもあり導入ハードルの低さから多くの企業で利用されています。

参考:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するq&a

電子署名の主な導入理由と効果的な活用方法

電子署名は、主に以下のようなシーンで用いられます。

|

・社内や外部との契約締結 ・社内稟議書や帳票の承認 |

最も代表的な活用方法は電子契約で、電子署名機能がある電子契約サービスを用いれば、取引契約や雇用契約など様々な契約書に電子署名を簡単に付与できます。

また、稟議書や見積書など社内での承認が必要な書類に関しても、承認者のサインとして電子署名を活用するケースが多いです。

上記の用途に電子署名を導入することで、電子契約ならではのメリットが最大限発揮されます。

電子署名の導入方法

前項で電子署名の仕組みをみてきましたが、昨今では電子契約を可能にするクラウド型電子契約サービスが近年登場しています。

電子契約の導入は安全性を担保しつつ導入も低コストで、次のようなメリットがあります。

・発行や郵送に関わる費用が不要になる「コスト削減」

・契約業務一連の管理が実現し業務スピードが向上する「業務効率&売上UP」

・契約管理に対する「コンプライアンスの向上」

2020年には電子帳簿保存法施行規則8条1項が改正、“電子取引の取引情報(“適用対象”③)に係る電磁的記録の保存”に必要な要件が変更されたことにより電子取引の実行や電子署名を施した電子データでの書類保管、管理を検討しやすくなりました。

このような法改正や、インターネットやシステム環境の目覚ましい進展に伴い、契約書をはじめとする従来の紙の書類を電子データ化して処理をする機会も増えつつあります。

創業当初から同じ業務フローを取ってきた、という会社も少なくない、変革が行われにくい契約業務。

電子契約の導入に向けて、自社にとって最適な形で契約フローをこの機会に見直すと、全社の契約に関わる業務コストを削減できるかもしれません。

電子署名のメリット

電子署名を活用した電子契約サービスは以下のメリットがあります。

メリット1.ペーパーレス化によるコスト削減

電子契約書は、紙の契約書では必要となる、収入印紙の貼付が必要ないため、取引金額に応じた収入印紙代が不要となります。企業によっては大きなコスト削減につながるでしょう。

また、書類の電子化によりペーパーレス化が促進でき、書類にかかる用紙代や印刷代・インク代・複合機の電気代や送付にかかる郵送料、保管のためのコストなど、さまざまな諸経費がトータルで大幅に削減されます。

▶︎【こちらの記事もおすすめ】収入印紙とは?収入印紙が必要・不必要な契約書や条件・理由を紹介!

メリット2.業務効率化につながる

電子署名を導入し電子契約システムの利用が可能になると、契約のやり取りをオンラインで行うことができるため、契約書の郵送作業やファイリング作業が必要なくなります。

また、契約の締結部分だけではなく、作成、承認プロセスも合わせて電子化できる契約マネジメントシステムを導入すれば契約業務全般を効率化することができます。

▶電子契約を行うメリット、デメリットは?導入検討のポイントを分かりやすく解説

メリット3.コンプライアンスリスクの回避

電子署名を活用した電子契約サービスを活用すると、「文書の非改ざん性」「本人性」が担保できるため、途中で改ざんされた契約書の締結リスクや、悪意ある第三者による不正な締結を防ぐことができます。

また、電子契約機能を持ちながら「契約管理」も可能な契約管理システムを導入するとさらに、さらに多くのリスクを回避可能になります。

以下に紹介する記事で詳しく説明しているので、こちらの記事も参照してください。

▶︎おすすめの契約管理システム徹底比較|契約書管理システムとの違い・導入のポイント

電子署名のデメリット(利用する上での注意点)

このように便利な点が多い電子署名ですが、注意点があるので、こちらもあわせて解説します。

一部の書類は電子署名を利用した「電子契約」が行えない

契約の中には書面による契約が法律で義務付けられているものがあり、こちらについては電子署名を利用した電子契約を行うことができません。

一方で、近年、電子帳簿保存法の改正等、法が改正されこれまで電子契約が難しかった累計でも電子化が可能になっている場合があるため、法改正を定期的に確認することをおすすめします。

▶︎【2020年4月施行】民法改正!ビジネスパーソンが押さえておくべきポイント!

取引先の理解が必要

電子署名を活用した電子契約サービスの導入は進んでいるものの、依然紙契約を基本とする企業が多いのが現状です。

ContractSが2021年8月に行った電子契約に関する調査では「電子契約システム導入後も紙の契約書を締結したことがある」と回答した企業は92%でした。

※こちらの調査についてのレポートはこちらよりご確認いただけます。

電子契約の利用による双方のメリットを説明し取引先の理解を得るのは、スピード勝負の締結業務において現実的ではないので、現段階では電子契約導入後も紙締結が起こることを前提とした業務フローの検討がおすすめです。

ContractS株式会社が提供するContractSCLMは、紙の契約書も電子契約もワンプラットフォームで管理可能です。

締結後、契約内容の確認のために契約書を見直すことはよくあり、その内容を検索するのに時間がかかることはビジネススピードを低下させる要因にもなります。

電子署名可能な電子契約サービスを導入する場合は、契約締結後の締結書類の管理についても検討し、自由サービスの導入につなげることをお勧めいたします。

電子署名の導入前の準備ポイント

電子署名のタイプにかかわらず、スムーズに導入するためには以下の準備が重要です。

業務フローの棚卸

いきなり電子署名を導入すると従来の業務と異なる点が生じ、現場が混乱しかねないため、まずは業務の棚卸しを行いましょう。

業務における棚卸しとは、既存の業務を見直して整理することです。

電子署名を導入する予定の業務・書類・利用者などを具体的に洗い出しつつ、既存の業務フローに調整が必要な点がないかを検討しましょう。

新フローの策定

書類作成・承認・署名・書類の保管といった一連のフローに関して、電子署名の導入後はどのように行っていくかを策定します。

加えて運用ルールも整備したうえで、マニュアルを用意したり説明会を実施したりして社内に新たな体制を浸透させましょう。

電子契約書の保存ルールの設定

電子署名を付与した電子契約書は、電子帳簿保存法に従い「真実性」と「見読性」を確保した保存方法の設定が必要です。

真実性の確保は、タイムスタンプの付与や変更・削除履歴が残る機能を搭載したシステムを利用すれば問題ありません。

見読性の確保については、検索機能やディスプレイ・プリンターを備えて必要なときに速やかに確認できるような体制が必要になります。

また、システムへのアクセス・署名・操作に関する権限なども適切に設定しましょう。

契約管理台帳の整備

契約管理台帳とは、契約書を一元的に整理・管理するためのツールや体系を指します。

各契約書の契約名・当事者といった情報の他、より詳細な情報や契約の進捗状況、更新の必要性なども記載されます。

契約管理台帳を活用すれば、契約期限の把握や必要な契約書の検索が容易となり、数多くの契約を抱えている場合でも効率的に管理することが可能です。

よくある質問

電子署名はなぜ安全なのでしょうか?

電子署名には公開鍵暗号方式という暗号技術が使われており、やり取りするデータに対応した署名鍵でなければ閲覧できないため、第三者へ情報が漏えいする心配がありません。

また、そこで用いられる電子証明書は信頼性の高い電子認証局による審査を経て発行されるため、当事者になりすまされるリスクも抑えて安全性を確保しています。

電子署名はいつ使うべきですか?

電子署名は、主に電子契約の締結時や社内稟議書・帳票の承認などに用いられています。

特にクラウド型のサービスを用いれば、場所を選ばず電子署名を付与して契約締結や内容の承認などを行えるため便利です。

電子署名は普及していますか?

2023年9月発表のデジタル庁 デジタル社会共通機能グループ電子委任状法施行状況検討会 第2回 電子契約の普及状況等についてによると、電子契約システムを利用している企業は全体の56.3%という結果が出ています。

国内企業におけるDX化の重要性に注目されている近年の現状から、今後も電子契約システム・電子署名の普及は拡大していくと考えられます。

まとめ

契約書の電子化が進む中、電子署名を活用した電子契約の締結は広がっていくことが検討されます。

電子署名のメリットや注意点について正しく理解した上で、自社にとってよりよい方法で積極的に電子契約の導入することをおすすめします。