ノウハウ 電子契約導入には何が必要?手順や注意点、メリットデメリットを徹底解説

更新日:2025年05月7日

投稿日:2020年05月28日

電子契約導入には何が必要?手順や注意点、メリットデメリットを徹底解説

昨今、「働き方改革」をキーワードに企業各社が日々の業務効率化に取り組む中で、「電子契約をうちも導入しよう」という動きがある方も多いのではないかと思います。

しかし、なんとなくは分かっていても、いざ導入しようと思うと、意外にも複雑なその仕組みに眉をひそめる方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、「電子契約とはなにか」「電子契約の導入でビジネスにどのような影響があるか」「導入を進める上でどのようなことを検討するか」についてまとめました、ぜひご覧ください。

個別にシステム導入をするより楽な選択肢とは?

・捺印・製本作業にかかる手間・コストを削減したい

・契約書を見つけ出しやすくしたい

・期限管理を楽にしたい

・契約書管理台帳のミスをなくしたい

といった契約課題に対して、ContractSがお答えします。

3分でわかる!ContractS 契約管理PRO

資料を無料ダウンロード

電子契約とは?

電子契約とは、電子データとして作成した契約書を交わしてインターネット上で締結する契約のことです。

紙の契約書や実物の印鑑を使わず、電子データをやり取りするだけで契約を締結します。

その際、署名・印鑑の代わりに電子署名やタイムスタンプを付与して契約の真正性や本人性を担保しています。

電子契約を導入する方法としては、「電子契約システムの利用」が一般的です。

電子契約の普及率

一般財団法人日本情報経済社会推進協会は、2024年1月に一部の国内企業を対象として「企業IT利活用動向調査」を実施しました。

その結果、電子契約の利用率は77.9%と8割近くが電子契約を利用していることが明らかとされています。

調査を開始した2015年~2020年の期間は4~5割程度の利用率に留まっていましたが、新型コロナウイルスが流行し始めた2021年以降は利用率が高まっています。

参考:JIPDECセミナー 「DX推進・生成AI利用とセキュリティ・プライバシー保護の実態 ~「企業IT利活用動向調査2024」結果報告

電子契約システムの主な機能

電子契約システムでは、主に以下のような機能を利用できます。

・契約書の作成

・契約書の管理・検索

・電子証明書の発行

・電子署名の付与

・タイムスタンプの付与

実際に利用できる機能はシステムごとに異なりますが、基本的には契約書の作成から保存・管理まで電子上で完結するため、ペーパーレス化の促進や業務効率化といった効果が期待できます。

電子契約締結の流れ

立会人型の電子契約システムを使った電子契約締結の基本的な流れは、以下の通りです。

1 送信者側がシステム上に契約書データをアップロードする

2 受信者側に契約書データのURLがメールで届く

3 受信者側が契約書データにアクセスして署名(承諾)の操作を行う

4 契約締結

具体的な流れもシステムによって変わりますが、電子署名の付与ができるシステムであれば、受信者側に簡単な操作を求めるだけで本人性・真正性が担保された電子署名で締結できます。

電子契約を利用するための導入方法

電子契約を利用する主な方法としては、以下の3通りが挙げられます。

- メールを使う

- WordやExcelを使う

- 電子契約サービスを使う

どの利用方法を想定のうえ導入するかによって、コストや業務フローへの影響が変わるため、それぞれの違いを理解しておきましょう。

メールを使う

最もシンプルに導入できる電子契約が、メールに契約内容を記載のうえ相手に送信する方法です。

法的に有効な契約といえば契約書を使うとイメージされがちですが、民法にて契約は相手方の承諾さえあれば成立すると定義されています。

参考:民法第522条

つまり、契約書を使っても、メールで契約内容を伝えても、口約束でも法的に有効な契約を締結できるということです。

ただし、メールでのやり取りはサイバー攻撃の対象になりやすい、契約内容の改ざんが可能などのデメリットもあります。

法的トラブルに発展しかねないリスクも伴うため、一般的には推奨されない方法です。

WordやExcelを使う

WordやExcelなどで作成した契約書をPDFファイルに変換し、メールで相手に送信する方法です。

すでに業務でWordやExcelを利用している企業なら、コストをかけず導入できます。

また、契約書のひな型を残したり、電子署名を付与できたりすることもメールにはない特徴です。

なお、電子署名を付与するには自社で認証局からデジタルIDを取得する必要があります。

電子契約システムを使う

電子契約システムは、契約書の作成から締結までのフローをデジタル化できるシステムです。

多くの場合、電子署名・タイムスタンプが自動的に付与される機能も備わっています。

そのため、準備や文書作成に手間をかけずとも、法令を遵守しながら適正な電子契約を締結できる点が最大の特徴です。

また、システムによっては契約書の検索性・機密性を向上させる管理機能も備わっています。

契約業務を包括的に効率化・改善したい場合は、電子契約システムの利用がおすすめです。

電子契約の導入によるビジネスへのメリット

郵送に関わる費用が不要になる「コスト削減」

電子契約の導入は、紙と印鑑での契約を丸ごと電子に置き換えることを意味しているので、契約書の郵送時に発生していた以下のコストを一気に削減することができます。

▼契約書の郵送時に発生する直接的な費用

| 契約書の印刷・製本・郵送に必要な費用 | 現在の想定費用 ※月間契約案件数を10件、 1件あたり5ページと仮定 |

電子契約導入後の想定費用 ※月間契約案件数を10件、 1件あたり5ページと仮定 |

| 契約書の印刷用紙 | 25円 | 0円 |

| インク代 | 1,600円 | 0円 |

| 製本テープ代 | 400円 | 0円 |

| 印紙代 | 400円 | 0円 |

| 切手代 | 840円 | 0円 |

▼契約書の郵送時に発生する間接的な費用

| 契約書の印刷・ 製本・郵送に 必要な費用 |

現在の想定費用 ※月間の契約書郵送対応業務時間を1件15分、10件対応で2.5時間と仮定 ※担当者の時給2000円と仮定 |

電子契約導入後の想定費用 ※月間の契約書郵送対応業務時間を1件0分、10件対応で0時間と仮定 ※担当者の時給2000円と仮定 |

| 人件費 | 5,000円 | 0円 |

前者は発生する費用が明確であるため、年間の締結数で換算すれば、大きなコスト削減に繋がります。

後者についても、契約内容確認依頼のやり取りは発生しますが、それは、郵送する際にもメールや電話で補足のやり取りが発生するため、「契約書の印刷・製本・郵送」に必要な人件費に限定して着目すれば、こちらも大きく削減できるといえます。

担当者の契約書郵送手続きにかかる時間を時給ベースで換算すれば、どれだけのコストが削減できるかを推定することは可能です。

この2つの費用は、日常的に契約業務に関わることのない決裁者にも分かりやすい改善効果として示すことができるので、電子契約の導入を提案する上で、大きな説得力を持つ根拠となりうるでしょう。

業務効率化と契約スピード向上による「売上UP」

更に、電子契約の導入は、これまで紙で締結していた際に行なっていた面倒な手続きの多くが不要となるため、業務効率化と契約スピードの向上を果たすことができ、企業の生産性向上に繋がります。

ここで、一般的な企業の契約業務における流れをイメージしてみましょう。

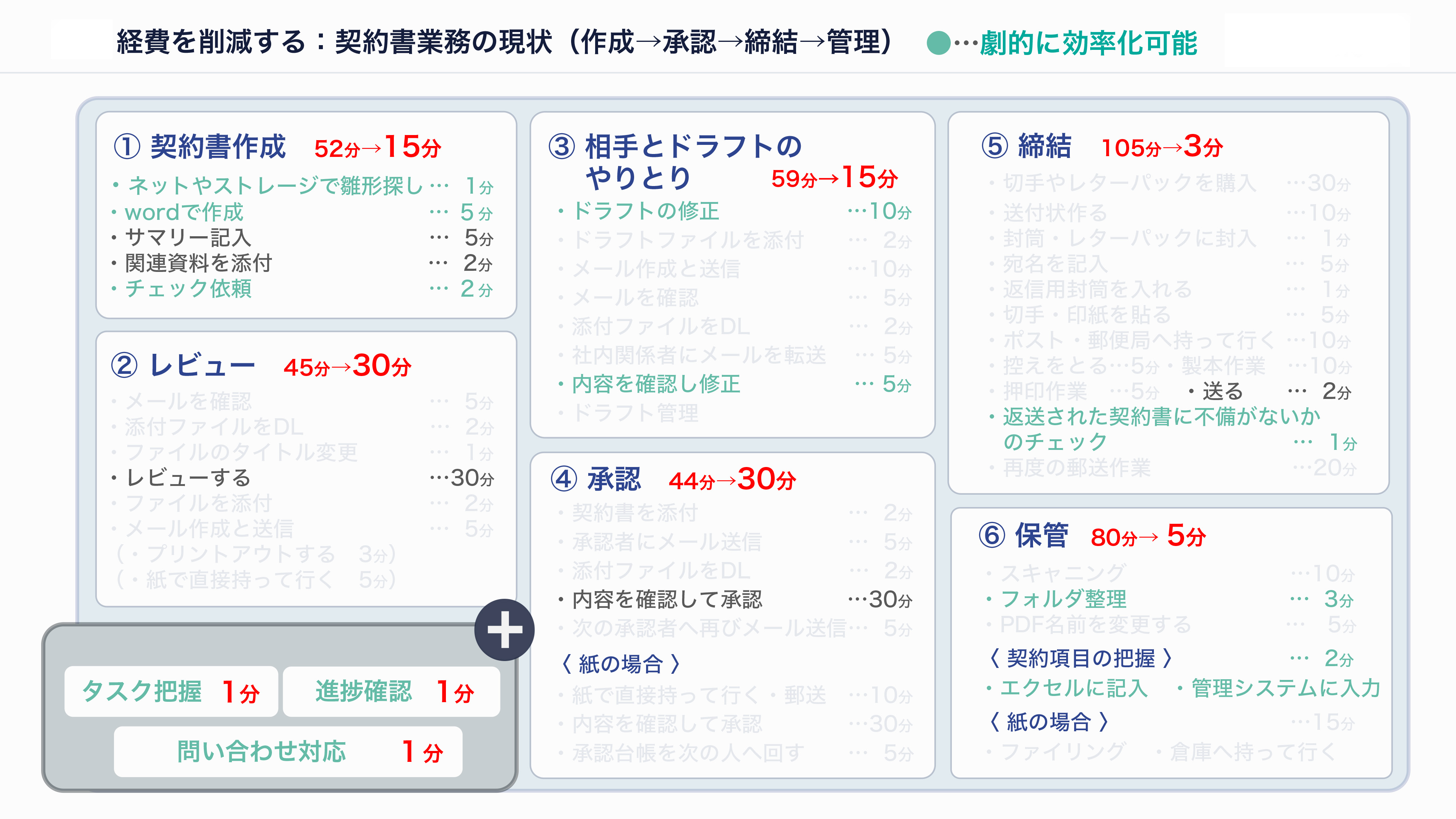

通常、契約書作成から社内のレビュー、相手方とのドラフトのやりとり、承認、締結、そして保管までが、一連の紙と印鑑を用いた契約プロセスです。

更に、各プロセスの中には、数々の細かいタスクが発生しています。

電子契約に置き換えることで、どれだけのタスクが削減できるのでしょうか。以下の図をご覧ください。

これは一例ではありますが、合計6時間以上もの作業時間がかかる紙と印鑑を用いた契約プロセスが、電子契約に置き換えるだけで1/4以上も削減できるとなると、業務効率化を推進する企業としては大きなインパクトを感じることでしょう。

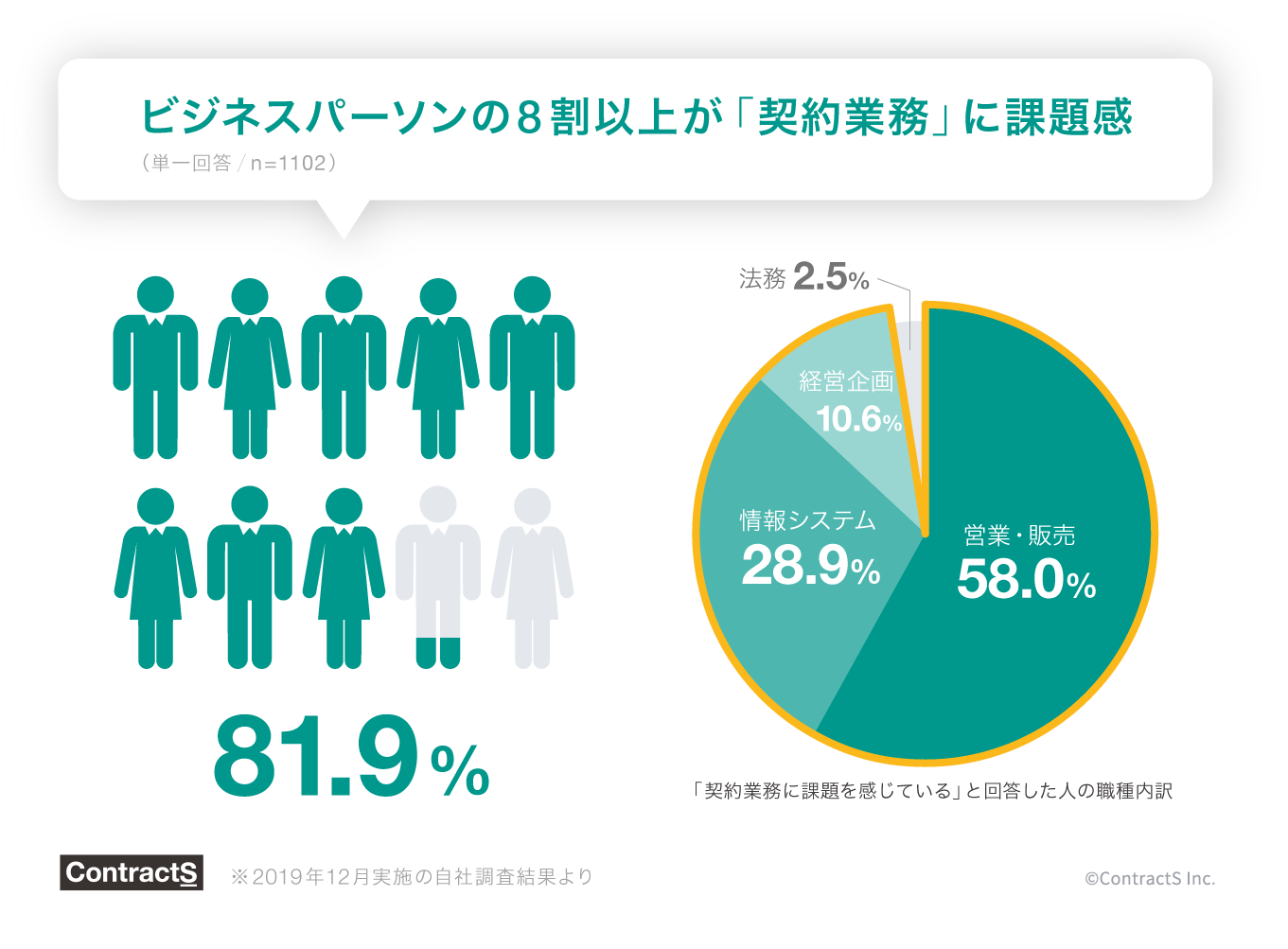

更に、ContractS CLMが実施した契約業務に関する実態調査によると、ビジネスパーソンのうち、営業・販売職の4割以上が月6時間以上の時間を契約業務に割いていることから、事業サイドの担当者にとっても電子契約の導入は他人事ではないはずです。

営業・販売職の月6時間の契約業務を1.5時間に減らせるとなると、それだけ各契約案件の締結スピードが上がり、契約後の売上をより早くたてられるようになります。

電子契約の導入は、法務やバックオフィスだけでなく、収益の鍵を握る事業サイドの業務効率化にも繋がるという意味で、直接的にも間接的にも、売上UPが期待できるのです。

【関連記事】電子契約を行うメリット、デメリットは?導入検討のポイントを分かりやすく解説

契約管理に対する「コンプライアンスの向上」

そして、電子契約の導入は、企業が最も二の足を踏みがちな法律・セキュリティ面のリスクに関する懸念をも払拭し、むしろ企業全体のコンプライアンス向上に導きます。

多くの企業が電子契約を導入する上で想定するリスクとして、以下の3つが挙げられます。

- 契約内容が改ざんされるリスク

- 契約業務の案件管理漏れのリスク

- 契約関連書類の紛失リスク

1.契約内容が改ざんされるリスクへの対処

「タイムスタンプ」を電子データの契約書に付与することで、契約内容が改ざんされるリスクを軽減することができます。

「タイムスタンプ」とは、タイムスタンプ局( TSA; Time Stamping Authority )と呼ばれる第三者の事業者が電⼦データに時刻情報を付与し、その時刻以前に当該電⼦データが存在していること(存在証明)、及び、その時刻以降に当該電⼦データが改ざんされていないこと(⾮改ざん証明)を証明する仕組みをいいます。

これがしっかり付与されているかどうかは、対象となる契約書PDFの署名パネルを確認すれば一目瞭然です。

そのため、いつでも誰でも、改ざんの有無をデジタル上で確認できるという点で、タイムスタンプが付与されている電子契約システムを使えば改ざんリスクを軽減できると言えるでしょう。

【関連記事】タイムスタンプとは?取得方法や各法律との関係などわかりやすく解説

2.契約業務の案件管理漏れのリスクへの対処

日々、企業では様々な事業の契約案件が発生し、様々な部署の担当者のもとで管理されています。

しかし、担当者により契約業務に関する知識やノウハウに差があったり、担当者ごとにその案件管理方法はバラバラで、管理方法はほとんどの場合、属人化していることが多いです。

このように、管理方法が属人化された状況こそ、人事異動や急な退職者の引継ぎが起きた際に、大きな契約リスクの要因となります。

他方で、多くの電子契約サービスは進捗ステータスを表示する機能を有しているため、いつ・どの契約書を・誰が・どの段階で・どのように進めているのか等を、デジタル上で進捗管理することができます。

これにより万一の時の案件管理漏れによるトラブルを防止することができます。

3.契約関連書類の紛失リスクへの対処

「あの契約書どこ行った…」と、倉庫やキャビネットの書類の山からお目当ての契約書番号を必死で探した経験はないでしょうか。

紙と印鑑を用いた契約であれば、厳格な書類管理体制を敷かない限り、このようなシーンに出くわすのは珍しくありません。

この状態では、例えば災害などの未曾有の事態が起きた時に、書類を復元できない可能性があり、企業の重要な取引内容を把握できなくなってしまう恐れもあります。

電子契約であれば、作成した全ての契約関連書類を常にデータとして保管できるため、社内の情報セキュリティ体制さえ整っていれば紛失リスクを回避することができます。

以上のことから、タイムスタンプが付与されていること・進捗ステータスの表示機能が備わっていること・そして社内の十分なセキュリティ体制が整っていることが全て満たされていれば、社内の契約管理に対するコンプライアンスを向上させることができると言えます。

【関連記事】契約リスクとは?リスクの種類と最適なリスクマネジメント方法

電子契約のデメリット

では、電子契約の導入には、どのような障壁があるのでしょうか。

上記で示すように、企業の様々な課題を解決するメリットは大きいのですが、導入するにあたっては、いくつかの「導入ハードル」をクリアする必要があります。

電子契約を導入する上でのハードルとして挙げられるものは以下の3つが代表的です。

紙の商習慣に根付いた取引先の理解を得ることが難しい

特にBtoB企業の場合、古くからお付き合いのある取引先も多いことでしょう。

古い付き合いの取引先であるほど、紙の商習慣が根付いている場合が多いです。これまでの取引体制を大きく変える提案をする際には、きちんと説明して、取引先の理解を得る必要があります。

電子契約は法的な要件を満たせば法的効力のある契約締結が可能ではあるものの、取引先の「電子契約は不安・煩わしい」という先入観を払拭し得る説明を考えるためにはある程度の労力がかかります。

電子契約が認められていない契約もある

以下の契約形態は、電子契約が認められていません(2025年5月時点)。

- 事業用定期借家契約

- 任意後見契約

- 農地又は採草放牧地の賃貸借契約

- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約

他方で、基本契約や秘密保持契約、申込書、請求書、雇用契約など、多くの企業が日常的な契約業務で扱っている書面は電子化が認められています。

そのため、自社の事業で扱う契約の中でも電子化できるものとそうでないものを分類し、前者の中で比較的組織の合意が取れやすいものをまずは見極めていきましょう。

社内の管理サイド・現場サイド両面の視点での説得力ある説明が必要

電子契約の導入は、社内の契約に関するオペレーションを変更する大きなプロジェクトです。

管理側の導入メリットは分かりやすく、インパクトが大きい効果ばかりが目立ちますが、現場側のメリットも吟味する必要があります。

現場側にとって、電子契約の導入がどれだけ日々の業務の質を高めることに繋がるのか、という視点で慎重に吟味していきましょう。

電子契約の導入プロジェクトを円滑に進めるには、社内への丁寧な説明で管理・現場サイド両面の理解を得ることがとても大切です。

電子契約を検討する場合によくある課題

電子契約における契約プロセスは紙契約と異なるため、その点を見越したやり方で導入を進める必要があります。

しかし、電子契約の導入を検討するにあたって以下のような課題に直面する企業は多いです。

・不正アクセスなどを防ぐセキュリティ対策の確認

・運用体制を整える必要がある

契約書には企業にとって重要な情報が含まれており、不正アクセスによる情報漏洩のリスクに注意が必要です。

電子契約システムは各サービスでどのようなセキュリティ対策が講じられているかが異なるため、導入時によく確認しておきましょう。

併せて、現場で電子契約の利用を浸透させるためにはシステムの使い方や電子署名の管理規定の作成といった、運用体制の整備も必要です。

自社での対応が難しい場合は、導入支援も利用できる電子契約システムを選ぶことをおすすめします。

電子契約導入の手順・方法

電子契約、特に電子契約システムの導入は様々なメリットがあります。

しかし、ただ電子契約システムを導入するだけでそのメリットを十分に得られるとは限りません。

電子契約を円滑に利用し、効果を最大限に引き出すためにも以下のプロセスに沿って計画的に導入を進めましょう。

1 電子契約導入の目的を明確にする

2 法務関係者など契約業務の担当者に電子契約導入の旨を説明する

3 複数の電子契約システムを比較する

4 電子契約システムをトライアル利用する

5 電子契約導入後の業務・承認フローを調整する

6 電子契約導入後の社内規定を調整する

7 電子契約導入の旨と新しい運用ルールを社内に周知する

8 電子契約システムの契約・運用開始

各プロセスについて、以下より詳しく解説します。

電子契約導入の目的を明確にする

やみくもに電子契約を導入しても、思うように効果が現れないばかりか現場で活用されず、失敗に終わる可能性があります。

電子契約システムは各サービスで仕様が異なるため、どれを選んでも同様の効果が得られるとは限りません。

自社に合った電子契約システムを見つけるためにも、まずは「場所を問わず契約締結ができるようにしたい」「コストを削減したい」など、電子契約の導入で達成したい目標・目的を明確にしましょう。

業務フローの可視化・課題の洗い出し

電子契約導入の目的・目標が定まったら、現状の業務フローを整理のうえ可視化しましょう。

具体的には、契約書の作成・審査・承認・締結・管理といった一連の過程を、表などで視覚的に把握できるようにします。

業務フローを可視化することで、解決すべき課題や目的達成のための方針が定めやすくなるからです。

業務フローの可視化・課題の洗い出しの詳しいやり方は、以下の記事で解説しています。

関連記事>>業務の可視化にはどんなメリットがある? 方法やツールについて解説

法務関係者など契約業務の担当者に電子契約導入の旨を説明する

契約業務の担当者に対し、現状の問題点とその解決に電子契約が有効なこと、電子契約の導入に伴い業務フローに変更が生じることなどを説明します。

併せて、業務フローや契約書の文言を適切な内容に変更できるように、担当者へ協力を要請しましょう。

なお、契約業務の担当者に法務関係者がいない場合は、この段階で法務部門から電子契約導入のプロジェクトメンバーを引き入れます。

複数の電子契約システムを比較する

事前に定めた目標・目的を達成できる、電子契約システムを選定します。

いきなり1つの電子契約システムに絞るのではなく、複数のサービスを比較して、より有効と思えるものを選びましょう。

なお、電子契約システムは多機能であるほど業務改善に有効とは限りません。

多機能なシステムは相応にコストがかかるだけでなく、すべての機能を使いこなすことも難しく、費用対効果が落ちる可能性があります。

無理のないコストで運用でき、なおかつ自社に必要な機能を搭載したシステムを選ぶように心がけましょう。

併せて、電子帳簿保存法に対応しているかどうかも確認しておくと、経理業務の負担軽減にもつながります。

電子契約システムをトライアル利用する

多くの電子契約システムには、一定期間無料で利用できるトライアルプランが用意されています。

電子契約システムの使い勝手に関しては、ホームページを見るだけですべてを把握することが難しいため、無料トライアルで運用のシミュレーションをしておきましょう。

電子契約導入後の業務・承認フローを調整する

導入する電子契約システムを決定したら、そのシステムの導入に合わせて業務や契約書の承認フローが適切になるように調整します。

承認フローの調整時には、電子契約における決裁者や利用権限を持つ社員の決定なども必要です。

また、従来の契約書に紙の契約書ならではの文言があれば、電子契約に合った内容になるように修正しておきましょう。

電子契約導入後の社内規定を調整する

契約に関する社内規定も、見直しと改訂が必要です。

電子契約システムのアカウント管理者を決めたうえで、契約書データの保管方法・閲覧権限・保管ルールなどを策定しましょう。

電子契約導入の旨と新しい運用ルールを社内に周知する

どんなに便利な電子契約システムでも、使い方や有効的な活用方法が不明なまま導入すると、現場が混乱して業務効率を大幅に低下させる恐れがあります。

本格導入の前に、説明会や講習会を実施して電子契約を導入すること、新しい運用ルール、システムの使い方を周知しましょう。

システム提供会社によっては、システムの使い方を学べる講習会を受けられることもあります。

電子契約システムの契約・運用開始

社内への周知が完了したら、取引先や業務委託契約を締結している協力会社など、社外への説明も行います。

そのうえで電子契約システムの機能や料金を改めて確認のうえ導入し、電子契約の運用を開始しましょう。

電子契約の導入で成功した企業の声

電子契約を導入すると、どの様な良いことがあるのでしょうか。電子契約の導入で成功した企業の声をみていきましょう。

事業部を巻き込み、契約管理の「脱・属人化」に成功

株式会社Jリーグは当初、独立した法務部門が経ち上げられておらず、契約管理もアナログな手法で行われていました。

いずれ案件の増加に伴い業務が複雑化することが予想されたため、その対策として電子契約システム「ContractS CLM」の導入にいたります。

様々な案件の契約書・交渉の流れを一元管理できる「ContractS CLM」の導入により、類似案件の発生時や外部からの問い合わせ時に、過去のデータを参照してスムーズに対応できるようになりました。

株式会社Jリーグの事例

「契約マネジメントの必要性」という課題を認識してもらった上で、ソリューションとしての「使い方」を説明したことで、社員からは「契約業務が自分ゴトで捉えられるようになった」などの好意的な声も挙がり、導入推進も軌道に乗っていきました。

To-Do管理はもちろんのこと、人・情報・ファイルの全てが一つのクラウドサービス上で集約されるので、誰でもデータベースを適切に管理することができるのです。

これは、まさに「属人化」の課題を一掃してくれるサービスだと思っています。

これから導入を検討される方には、「どのような契約オペレーションを想定してContractS CLMの製品を導入推進するか」を具体的に描いておくことを非常にお勧めします。

■引用元|https://www.contracts.co.jp/usecase/1799/

全国展開の店舗における雇用契約もシステムで一元管理

リラクゼーション・福祉事業・介護事業・人材派遣事業など多岐にわたる業種で全国に52店舗展開している株式会社ベアハグは、多店舗経営における雇用契約フローの非効率性が課題とされていました。

店舗を全国展開している一方で採用拠点のエリアは限られており、紙契約だと本社側ですぐに契約を確認できない、本社への送付時の紛失リスクといった問題もあります。

「ContractS CLM」の導入後は、内定者との契約締結・書類確認の作業が大幅に短縮され、クラウド管理による紛失リスクの解消にもつながりました。

株式会社 ベアハグの事例

内定者によって確認事項が必要ない人は、事前に「締結」をしてもらってご来社いただき、確認したい事項がある人はご来社時に締結作業をしていただいてます。それにより、来社していただいてからの確認・読み合わせの時間が1時間以上かかっていたものが、40分で済むように大幅に減少され、研修内容をより丁寧に説明できたり、採用手続き自体の時間が短縮され、私達人事も他の業務に対応することができるようになりました。

また、関西・東海エリアの契約書もクラウド上で管理することができるようになったので、紛失するリスクもなくなり、離れた場所にある本社でもいつでも内容が確認できるため安心です。

契約締結までの情報をまとめて管理して内部ガバナンス強化・業務効率化へ

株式会社ネクストビートは保育士向けの転職支援サービスを行っており、以前から保育園との契約や雇用契約に他社の電子契約システムを利用していました。

しかし締結までのやりとりや関連データをまとめて確認することはできず、人員の配置転換が生じる環境においてはかえってオペレーションが複雑化してしまうという問題がありました。

契約書の作成から承認、締結に至るまでのやり取りやデータがシステム上に集約される

「ContractS CLM」を導入したところ、事務作業全般の効率化を実現。

さらに、アクセス権限の切り分けによる個人情報の適切な管理も可能になり、ガバナンス強化にもつながりました。

株式会社ネクストビートの事例

全体的に事務作業が削減され、大きな利便性を感じました。クラウドでの一元管理が可能になったことで、担当者にしかわからないという属人的なリスクが減り、コンプライアンスも向上しました。クラウド上でいつでも過去の履歴をすぐに見返すことができるので、交渉の背景などを把握でき、助かっています。

電子契約を導入する際の注意点

電子契約に関わる法律の理解

法的リスクの回避や迅速なトラブル対応を可能とするには、電子契約に関連する法律の理解が重要です。

契約の内容によって遵守すべき法律は異なりますが、どんな契約でもe-文書法・電子帳簿保存法・電子署名法は把握しておく必要があります。

以下より、各法律の概要を解説します。

e-文書法

e-文書法は、法令で保存が義務づけられている書類の電子保存を認める法律です。

文書の電子保存における一般的なルールを定めた「通則法」、通則法ではカバーしきれない部分を整備した「整備法」の2つがあります。

契約書の他、請求書・国税関係書類・医療書類など幅広い文書の電子保存に適用されます。

e-文書法では、電子保存する対象文書に対して以下4つの要件を定めています。

- 見読性

- 完全性

- 機密性

- 検索性

基本的に「見読性」の確保は必須であり、文書の種類に応じて他の要件も満たすことが求められています。

e-文書法については、以下の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。

関連記事>>e-文書法とは?電帳法との違いやタイムスタンプもわかりやすく解説

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の電子保存に関する要件を定めた法律です。

仕訳帳や総勘定元帳などの「国税関係帳簿」、賃借対照表などの「国税関係書類」の他、契約書を含む「取引関係書類」の電子データも電子帳簿保存法の対象です。

電子契約で使用した電子契約書の場合、以下2つの保存要件を満たす必要があります。

- 真実性の確保

- 可視性の確保

電子帳簿保存法の概要や要件、改正の内容などは以下の記事で詳しく解説しています。

【徹底解説】電子帳簿保存法改正とは?要件、対象の事業者などをわかりやすく解説

電子署名法

電子署名法とは、電子契約などの取り引きで付与される電子署名の定義・要件・効果とその認証事業に関するルールを定めた法律です。

法的に有効な電子契約の締結には、電子署名法で定められた要件を満たす電子署名の付与が欠かせません。

電子署名法の詳細は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

関連記事>>電子署名法とは?電子署名法2条、3条について解説

電子契約の導入目的の明確化

電子契約を導入するにあたって、「目的の明確化」を行いましょう。

電子契約システムは基本的な機能は共通していても、具体的にどんな業種に特化しており、どんな希望を満たすのに適しているかは異なります。

自社に合ったシステムを探すため、まず電子契約を導入してどんな課題を解決したいか・どんな結果を目指すのかという目的を定めましょう。

あらかじめ目的を明確に定めておけば、システム選定における評価軸がブレなくなり、効率的に比較検討できます。

電子契約導入に伴う費用

電子契約システムによる電子契約導入には、主にシステムの利用料がかかります。

システムによって、基本料金を1年または1ヶ月ごとに支払うタイプ、契約件数ごとに一定の料金を支払うタイプ、そのどちらも採用したタイプがあります。

自社の予算内で電子契約を運用できるように、システムごとの料金体系をよく確認しておきましょう。

また、電子署名の形式が「当事者型」の場合、電子証明書を取得するための費用もかかります。

電子署名の取得は双方で必要なため、取引先にも費用負担が発生します。

社内の契約オペレーションの整理

電子契約ベンダーの導入検討を進める際に、どの企業にもまず必要なのが「社内の契約オペレーションの把握」です。

作成/承認/締結/管理といった契約書1通の流れだけでなく、それぞれの契約においてどの担当者から誰へ、どのタイミングで、何が流れるか、一連の流れを把握しておきましょう。

これがなければ、電子契約ベンダーが十分な提案ができず、導入が前へ進まないどこかか、導入プロジェクト自体が取りやめになってしまうこともあり得ます。

社内規定の整備と改訂

社内の押印規定や、文書管理規定など、公式文書化されているルールを全て把握しておきましょう。

社内稟議を進める際に、この規定の把握は必要条件となります。

把握漏れがあると、決裁者から不備を問われ、責任問題にもなりかねませんので十分注意しましょう。

セキュリティレベルは自社の基準に合うか確認する

契約書には機密情報が含まれているため、導入するシステムのセキュリティ対策にも注目して選ぶことが大切です。

自社が求めているセキュリティレベルを確認し、各社のシステムでどのようなセキュリティ対策が施されているのかを評価・比較しましょう。

評価の指標としては、以下の点が挙げられます。

- ISMS認証(情報セキュリティマネジメントシステム認証)を取得しているか

- 通信が適切に暗号化されているか

- 2段階認証を搭載しているか

- IP制限機能を搭載しているか

- 第三者機関による脆弱性診断・対応は行われているか

契約締結・管理のセキュリティ対策は自社の信用にも関わる重要なポイントなので、よく確認しておきましょう。

電子契約導入の注意点・課題

電子契約における課題として、電子上でやりとりするからこそ生じるセキュリティリスクが挙げられます。

具体的には、以下のようなリスクです。

・契約書データの改ざんにより、双方が異なる契約条件を前提に締結してしまう

・不注意やサイバー攻撃によるデータの漏えい

セキュリティリスクを最小限に抑えるには、セキュリティ対策が万全なシステムを選ぶことに加え、システムのアクセス制限・社内のリテラシー教育の徹底・改訂履歴の管理といった社内での対策も重要です。

おすすめ電子契約サービス「ContractS CLM」の特長

ContractS CLM

法的に有効な電子契約の締結から強固なセキュリティ対策まで対応した電子契約サービスをお求めの企業には、「ContractS CLM」がおすすめです。

ContractS CLMは、ContractS株式会社が提供する契約マネジメントサービスです。

クラウド上で契約書の電子締結のみならず、作成・承認・管理まで、クラウド契約サービスでの必要機能は全て備えています。

その上で複数の契約から構成されるプロジェクト全体の進捗管理も含め、事業全体を俯瞰しながら契約書や契約業務を一元管理できることが特長、法務に寄せられる質問を一元管理することで、相談業務の効率化を実現できます。

ContractS CLMでに搭載された主要機能は、以下の通りです。

・テンプレート機能(契約条項分類、雛形等)

・契約書管理(作成、保管、ソート、検索、修正比較、等)

・契約業務管理

・プロジェクト管理

・項目の自動読み取り

・API対応(他サービスと連携が可能) など

さらに国際標準規格・JIS規格に準拠したタイムスタンプによる電子署名の付与、「TLS(256Bit)」による通信経路の暗号化、ログイン・ログアウトからドキュメントの編集履歴まで表示するアクティビティログ機能など多彩なセキュリティ対策も施しており、安心してご利用いただけます。

特長

- 契約書の作成から社内外の承認、締結、契約書の管理までのプロセスを一元管理できる

- 相互に関連する契約の書類や過去のやり取りを時系列で可視化できる

- 法務部への契約に関する相談を一元管理できる

| テンプレート機能(契約条項分類、雛形等) | ○ |

| 契約書管理(作成、保管、ソート、検索、修正比較、等) | ○ |

| AIレビュー | – |

| 電子締結 | ○ |

| 契約業務管理 | ○ |

| プロジェクト管理 | ○ |

| API対応(他サービスと連携が可能) | ○ |

電子契約システムを上手に導入してコスト削減・業務効率化へ

電子契約とは契約書の作成・やり取りをすべて電子上で行い、契約を締結する手段のことです。

電子契約にはペーパーレス化に伴うコスト削減や業務効率化といったメリットがありますが、相手方の理解を得たり、電子契約が不可能な契約もあるというデメリットも潜んでいます。

自社が取り扱う契約に適用される法律や電子契約に関わる法律をよく理解のうえ、本記事で解説した手順やポイントを押さえて電子契約システムを導入しましょう。

契約業務の効率化に効果的かつ、セキュリティ面でも安心な電子契約システムなら「ContractS CLM」がおすすめです。