ノウハウ 契約管理の重要性とは?クラウドシステムなどを使った管理方法も解説

更新日:2025年03月28日

投稿日:2020年05月8日

契約管理の重要性とは?クラウドシステムなどを使った管理方法も解説

企業経営と切り離せない契約。事業年数を重ねるほど、保管する契約書の数も増えていきます。

膨大になった契約書の保管・管理に、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、内容も有効期限も異なる契約書をどうすれば快適に保管・管理できるのか、具体的な方法とその重要性をご紹介します。

また、一言に契約書管理システムと言っても、システムによって特徴は異なります。そこで、本記事ではシステムを使った契約書管理のメリット・デメリットと共に、機能や選び方も解説します。

▶︎【無料ダウンロード】これさえあれば契約管理システム導入に必要な観点がわかる!

契約管理システム導入ガイドはこちら

契約管理の効率化とコンプライアンス強化を実現した秘訣とは?

契約書の作成、承認回覧や製本・捺印など、様々な作業が発生する契約業務。入力作業に回覧作業と非効率な作業に疑問を感じていませんか?

また、契約内容を閲覧するたびに他部署へ依頼する必要があり、手間がかかっていませんか?

契約の手間無駄を解消・管理体制を整え、契約業務時間やコストの削減に成功した事例をご紹介します。

ContractS CLM 活用事例集

資料を無料ダウンロード

契約書管理とは?

契約書管理とは、遵守すべき義務と正当な権利が明記され取引先と合意したことを証明する、事業を運営していく上で大変重要な書類である契約書を管理することを意味しており、文書管理とも呼ばれます。

その重要書類が適切に管理されていないと、業務に支障をきたしたり、思わぬ不利益を被ることにもなりかねません。

▶関連記事:文書管理とは?文書管理の方法、行うべきことを解説

契約書管理が不十分なことにより生じる課題

不適切な契約管理は、情報漏洩や高い訴訟リスク、業務効率の低下などを引き起こす要因となりえます。具体的にどのような課題が生じるか見ていきましょう。

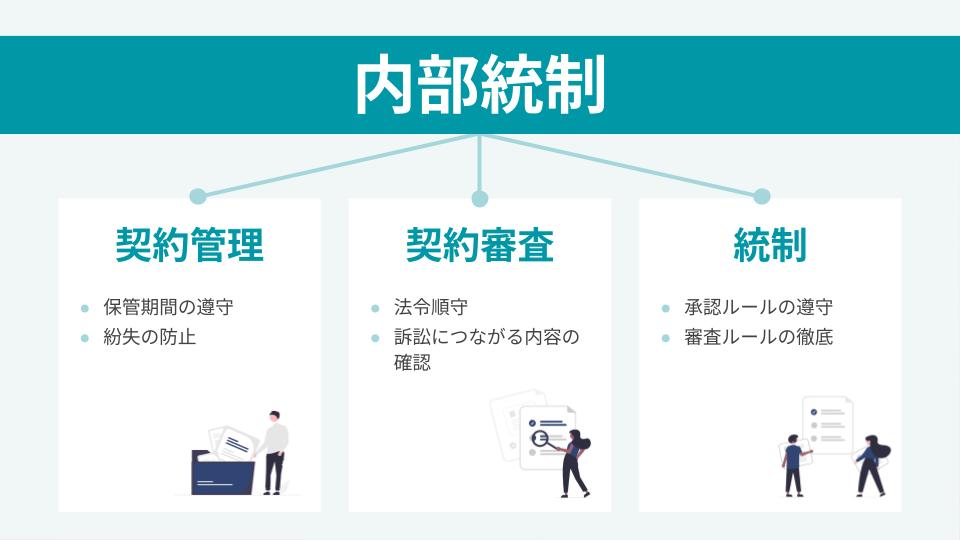

内部統制が機能しなくなる

内部統制とは組織全体を管理することを目的に、経営者が企業を健全かつ効率的に運営するための仕組みです。

契約書の管理と内容確認は、内部統制につながります。訴訟につながりかねない内容は含まれないか、法令を遵守した内容となっているかなどを確認することで、トラブルを未然に防げるためです。丁寧な契約書管理は、クリーンな経営に導く体制が機能していると言えるでしょう。

ところが、契約書の管理や審査が行われないと、書類の不備を見落とし、訴訟や法令違反を犯すリスクが高まります。内部統制が機能しないことで守られるべきルールが守られず、企業は多くのリスクにさらされます。

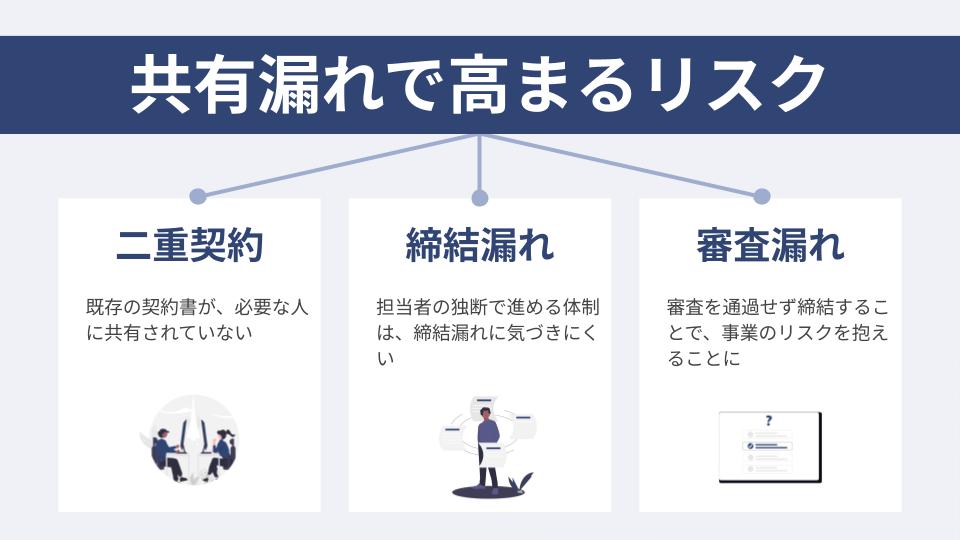

共有漏れによりトラブル対応が遅れる

共有漏れは、二重契約や契約締結漏れなどの原因のひとつです。

適切に情報が共有されていないと、同じ契約を重複して締結してしまったり、必要な契約が未締結のまま放置されるリスクが高まります。

また、契約書に不備がないか、適切な承認を経て問題なく締結されているかを関係者が把握できていないと、契約違反が発生したり、トラブル時に迅速な対応ができなくなる可能性があります。

特に、重要な契約の期限や条件の見落としがあると、企業の信用やビジネスに影響を及ぼすことも考えられます。そのため、関係者間での円滑な情報共有と契約管理の仕組みを整えることが不可欠です。

業務効率が低下する

契約管理の不備はビジネスのリスクを高めるだけではなく、日常の業務においても手間や無駄な作業の発生を招きます。よく聞かれるのが下記のような問題です。

- 契約内容を確認したいがデータや原本を探すのに手間取る

- 過去の契約を参照したいが、担当者が退職し、詳細も保管先も分からない

- 契約書の場所を特定の人しか分からず、情報探索に時間を要す

- 更新しないで良い契約書を自動更新してしまう

- 更新の必要な契約を、期限内に察知できず新規で契約書の締結が必要となる

契約書の管理情報が「管理台帳などで一元管理されていない」「きちんとデータ化されていない」といった状態では、契約書の検索効率が悪く、契約の内容についての情報共有や有効期限の管理などを適切に行うことができません。

契約書のひな形に関しても同様で、すぐに見つからないことで契約書の作成に時間がかかり、当初のスケジュールで締結まで進められないこともあり得ます。

契約書が適切に管理されないデメリットやリスクを見てきましたが、ビジネスの運営にとって時に致命的なマイナス面ばかりです。

また、契約書を部署ごとに管理していると、社内全体での情報の網羅が難しくなります。

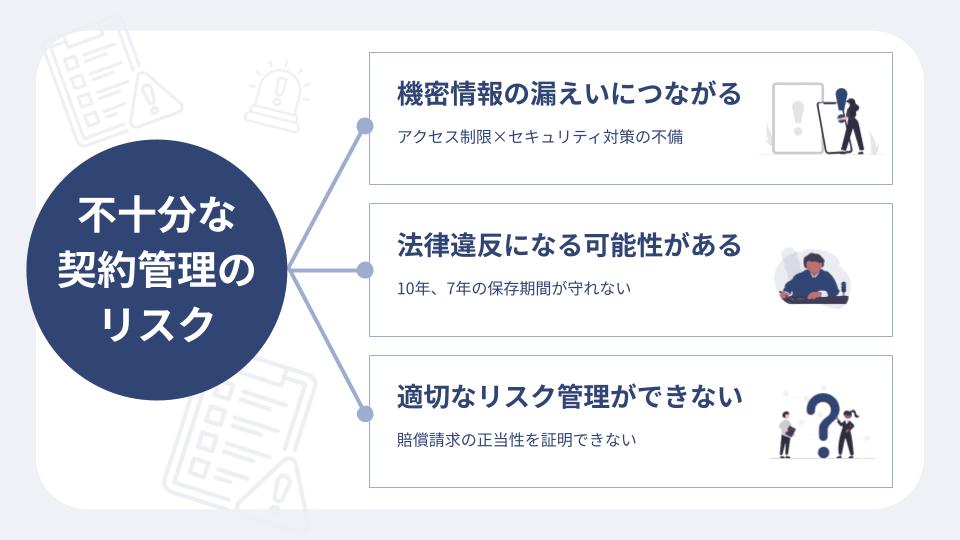

契約書管理が不十分な場合のリスク

機密情報の漏えいにつながる

契約書のアクセス権限を制限したり、各やり取りをメールで行うなど十分なセキュリティ対策がされていないことは、情報漏洩や契約書の紛失リスクの高い状態です。

契約書には機密情報が含まれ、漏洩によって顧客・クライアントの情報流出が懸念されます。関係者の情報が外部に漏れたとなると、企業の信頼が損なわれ、最悪の場合契約解除や損害賠償請求などに帰結する場合も少なくありません。

また、紙で契約書を管理していると、外部では持ち運び中の紛失、社内では退職者のデスクに入れたままといった理由で紛失が起きえます。情報漏洩のリスクだけではなく、内容が確認できなくなる問題も生じます。

法律違反になる可能性がある

契約書は、会社法や法人税法により一定期間の保管が義務付けられています。

会社法上だと、契約書は「事業に関する重要な資料」に該当するため10年間の保存が必要です。

参考:会社法第432条

また、法人税法上では「帳簿書類」に契約書が含まれているため、7年間は保存しなければならないと定められています。

参考:法人税法施行規則第59条

例えば7年に満たないうちに契約書を誤って破棄・紛失すると、法人税法に基づき追加徴税が科せられるリスクが生じます。

適切なリスク管理ができない

契約書とは契約の内容や条件をめぐる義務と権利についての取り決めを記した書類です。

契約期間中この取り決めにそって業務を遂行していきますが、万が一、取引先が契約違反を犯した場合、契約書の記載に基づき損害賠償請求や契約解除といった対応措置を取ります。

ところが、この時すぐに契約書が見つからなかったり紛失していると、「取り決めの内容がわからない」「対応の時期を逸してしまう」「賠償請求の正当性を証明できない」といった事態を招く恐れがあります。

また、契約書やその内容を社内関係者と共有できていないと、自社が契約内容に違反していないかの把握・管理ができない可能性も生じます。

「契約の有効期限が切れていた」「保管義務期間内に廃棄してしまった」「監査に必要な契約書を紛失してしまった」などリスクを挙げれば数多く、契約書のずさんな管理は、契約リスクから自社を守れず、コンプライアンスやガバナンスの面でも社会的信用を失うリスクを孕んでいます。

▶関連記事:契約ライフサイクル管理の観点で考える「契約管理」の正解

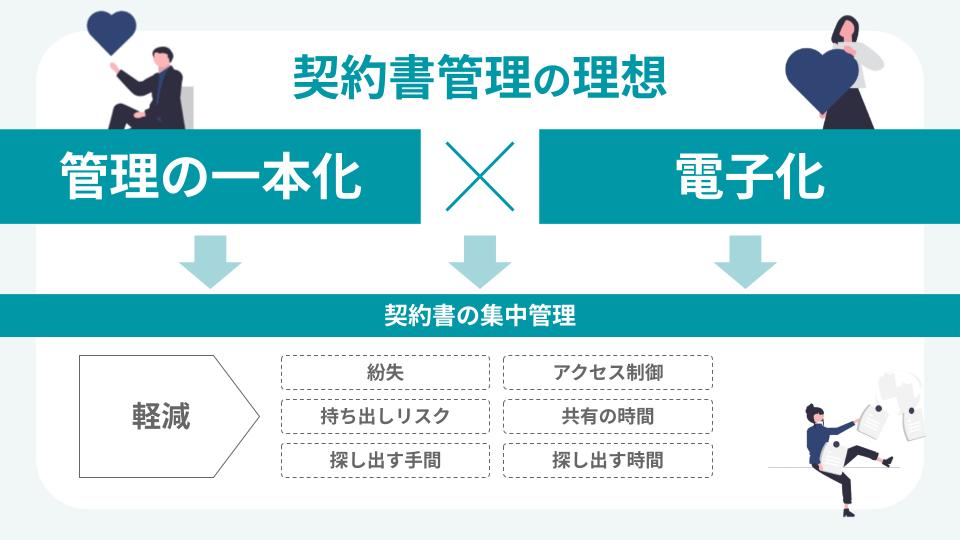

契約書管理の理想的な状態

では、契約書管理の理想的なあり方とは、どのような状態をさすのでしょうか。

それには、契約書の「管理の一本化」と「電子化」が非常に重要となります。管理の一本化により契約書の集中管理が実現するので、個別管理による紛失や不用意な持出しのリスク、現場が保管先を探す手間などが軽減され、閲覧権限の制御も可能になります。

また、契約書の数がそれほど多くないうちは、原本保管のみの場合もあるでしょう。しかし、情報漏洩リスク回避の観点からも、契約書を電子化しアクセス権限を制御できる状態であることが望ましいでしょう。

自社の契約書を全て電子化しデータ保存できれば、情報の検索・閲覧・共有も容易になり、現場が原本をコピーする手間やリスクも解消します。つまり契約書管理の一本化・電子化により、以下のような理想的な契約書管理状態を実現できるようになるのです。

- 契約書情報をタイムリーに共有できる

- 契約書の期限管理が適切に行われる

- 契約書へのアクセス制御ができる

▶関連記事:契約マネジメントが日本企業の「部署間連携」「管理体制」「属人化」を解決する

契約書管理のポイント

理想の契約書管理に近づくには、一元管理、期限管理、アクセス制限、保管場所がカギを握ります。

一元管理

契約書を一括で管理すると、契約書の管理状況、進捗状況が統一され明らかになります。その結果、作業漏れが減り、契約書の更新有無といった状況把握や、検索なども容易になります。

一元管理にあたっては、各契約書の管理方法と担当者を明確にし、管理台帳などデータベースの活用がおすすめです。

期限管理

契約書において、管理する期限には「有効期限」と「保存期限」があります。

有効期限は、契約書の内容が有効とされる期限です。期限が来たら更新するか否か判断し、更新の際には再契約の手続きを行います。

特に注意が必要なのが自動更新の場合です。契約更新の予定がないにもかかわらず解除の手続きを忘れてしまうと、契約が自動的に更新となり、減らせる予定だった無駄なコストがかかります。

保存期限は、法令で定められた契約書を保存しなければならない期間です。

契約書の種類によって異なりますが、会社法と法人税法で定めた書類については原則10年と覚えておきましょう。

その他の契約書の保存期限についてはこちらもご参照ください。

有効期限や保管期限の近い契約書をあぶりだし、適切な手続きを行えることがポイントです。

アクセス制限

契約書には機密情報が含まれます。誰もが簡単にアクセスできる状態だと、紛失、改ざん、漏洩などのリスクが高まります。

担当者以外アクセスできないように制限することで契約書の秘匿性が保たれます。

社内のルールに応じ、フォルダ、契約書ごと、組織ごとなど柔軟に設定できると組織形態が変わった場合にも対応しやすいです。

保管場所の管理

契約書の保管場所(紙の契約書であればファイルやキャビネット、電子書類の場合フォルダなど)を決めて分かるようにしておくことで、必要な時にすぐに見つけられます。

紙での物理保管であれば、保管場所を台帳に記載する、倉庫を整理し見つけやすいようにするなどがポイントです。しかし、倉庫に行き探し出す作業が依然発生するため、契約書はデータ化し必要な時にデジタルで確認できるようにしておくとパソコン操作のみで契約書を参照できるようになります。

▶「あの契約書どこいった?」|事業部法務部間のコミュニケーション課題を解決する方法

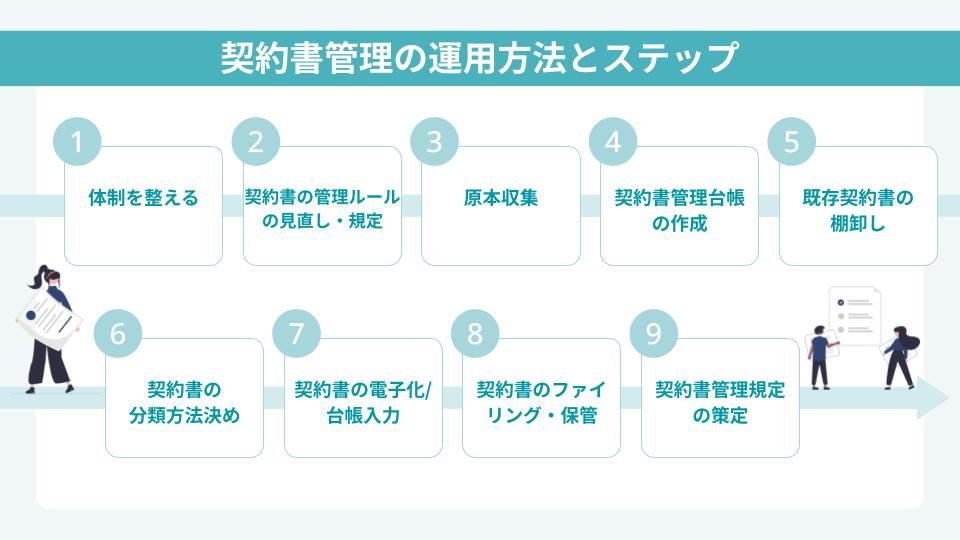

契約書管理の運用方法とステップ

理想的な契約書管理を運用していくために、どのような整備が必要となるのか、段階を踏んで見ていきましょう。

ステップ① 体制を整える

まず、契約書の管理体制を一本化しましょう。一本化していないと、格納場所が紙締結と電子締結の締結方法によってバラバラになりかえって混乱を生んだり、契約管理台帳も2種作成するなどかえって運用が複雑になってしまいます。

また、契約書の管理を行う部署・責任者を定め、責任と権限を明確にしましょう。契約業務の困りごとを洗い出し、目的やメリットをメンバー間で共有しておくことも大切です。

ステップ② 契約書の管理ルールの見直し・規定

契約書の一本化にあたり、多くの場合契約書管理システムや契約ライフサイクル管理システム(CLM)を導入することになります。ツールを導入する際には、契約書管理にまつわるルール(契約書の種類別、契約者別、保管期間ごとなど、契約書を分類して保存するためのルール)を整理し、社内ルールに基づいて自動生成の管理台帳などの設定を行います。

さらに、契約書の機密性を保つため、閲覧権限を持つ人についても定めておき、フォルダ構成を考えます。

ステップ③ 原本収集

もし社内の各部署に紙の契約書が散在している状態なら、まずは原本を回収しておきましょう。

支店などの遠方から集める場合は、重要書類として配達記録が残る安全な郵送方法を選択するよう指示します。散在していなければ次へ進みましょう。

ステップ④ 契約書管理台帳の作成

契約書管理台帳とは、契約書の電子データや内容、保管場所を管理するための帳簿です。

すでに導入しているシステムがあるならそれに従い、なければエクセルなどで作成または、既存の台帳を見直します。

先に回収した契約書や過去に生じた問題、社内の声などを参考に、「何を管理したいか」「何を管理しなければならないか」を整理しながら、台帳の項目を検討していきましょう。

▶関連記事:契約書管理台帳とは?契約書を管理する必要性と具体的な方法を解説

以下に一般的な項目例を挙げています。たとえここに挙がっていなくても、「特定の条件の有無」など、自社にとって必要・あると便利な項目がないか柔軟に検討していきましょう。

管理台帳の入力項目

- 契約書種類(契約書・覚書・同意書・協定書などの他、売買・知財など、自社業務にあった分類を考えておくと整理しやすくなります。)

- 支店名(契約書の所管拠点)

- 部署名(契約書の所管部署)

- 担当者(担当者が退職する場合、この情報をもとに契約の引き継ぎができます)

- 契約番号(契約書ごとに割り振るID番号)

- 締結先名

- 契約名(「業務委託契約書」「資材取引基本契約」「監査契約各契約」など契約書の題名)

- 締結年月日

- 自動更新の有無

- 契約開始日・終了日(自動更新欄を参照し、契約更新や解約をした場合は随時修正します)

- 原本保管場所

ステップ⑤ 既存契約書の棚卸し

台帳を整えたら締結済みの契約書を台帳に整理していきます。

長く事業を続けていると契約書の数が膨大になっている場合があり、それらをすべて整理するのは非常に時間と労力がかかりますので、そういう場合は、あらかじめ台帳に整理する契約書の範囲を、過去◯年間までのものや、特定の契約種別など決めておくとよいでしょう。

保管するべきものを仕分け、有効期限や保存期間が過ぎているものは処分します。

▶関連記事:書類の法定保管期間はこちらの記事でご紹介しています

ステップ⑥ 契約書の分類方法決め

棚卸しができたら、契約書を見つけやすい分類方法を決めておきましょう。契約書を適切に分類することで、契約書探しの時間が短縮され契約業務全体の時間短縮に直結します。

最適な分類方法は、業種や業態によって契約書の種別・内容もさまざまなため、一概には言えませんが、主に「名称・名前別(契約締結先の企業名、契約締結を行った製品・サービス名)」を大分類とする会社が多いようです。その他、「プロジェクト別」「サービス別」「日付別」などがあります。これらを大分類・小分類のように組み合わせて活用することが多いです。

注意点として、管理側の都合で分類方法を決めてしまわないことです。重要なことは、契約書を活用する側がいかにスムーズに目的の契約書を探し出せるかです。探しやすいことで、事業部側が法務や管理部に毎回問い合わせせずとも自ら契約書を探し出すことができるようになり、調査リードタイムの短縮が叶います。

▶関連記事:適切な契約書のファイリング方法とは?社内の疑問を解決します!

ステップ⑦ 契約書の電子化、台帳入力

電子化できていない契約書は、この段階でスキャニングの仕様を決め電子化しておきましょう。電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件に沿うことで、電子データとして保存することが認められています。

スキャニングの仕様とは、「取り込みサイズ」「解像度」「カラー or 白黒」「データ形式(PDFやTIFF)」などです。

確認と電子化が済んだ契約書を、管理台帳に入力していきます。原本の破損を防ぐため、できるだけ電子化したデータを見ながら台帳入力を行うとよいでしょう。

▶関連記事:電子帳簿保存法対応:契約書の電子化方法を徹底解説

ステップ⑧ 契約書のファイリング・保管

台帳へ入力した契約書を、先に決めた分類ルールに沿って指定の位置にファイリング・保管していきます。

電子化している場合、契約書の原本を取り出す機会は少ないかもしれませんが、監査やいざという時にすぐ取り出せるよう、使いやすくファイリング保管しておきましょう。

効果的なファイリング方法

無造作にボックスに入れたり積み重ねると、紙文書の破損につながります。

「取り出しやすい、見やすい、戻しやすい」の三拍子揃っている状態が理想的です。

具体的には、クリアフォルダーに入れた契約書をボックスファイルに入れる、などが一つの効果的な例です。インデックス付きクリアフォルダー(クリアフォルダーにタイトルが書ける耳がついたもの)に、契約書のタイトルを表記し、1契約書ごとにクリアフォルダーに入れ、ボックスファイルに保管します。

ステップ⑨ 契約書管理規定の策定

整理が完了したら最後に今後の管理規定を策定・ルール化し、社内に通達、運用していきます。

管理規定とは、契約書の発生(締結後、授受したもの)→保管(活用の可能性の高い契約書や契約有効期限の管理)→保存(法的に保存期限が定められた文書の保存・管理)→廃棄(廃棄契約書はシュレッダーにかけるなど安全に処分するための方法)までの、契約のライフサイクルに則った規定です。

各フェーズごとの業務フローやルールを規定し、規定が守られるような仕組み・守られているかどうか確認できる仕組みまで整えられるとベターです。

契約書の管理方法

契約書を管理する方法としては、以下の4通りがあります。

・エクセルを使う

・オンプレミス型システムを使う

・クラウド型システムを使う

・基幹システム・ワークフローシステムを使う

どの管理方法を採用すべきかは、自社の現状や求めるメリットなどによって変わります。

以下より、各管理方法の詳細をメリット・デメリットも含めて解説します。

エクセルを使う

最もオーソドックスといえる契約書管理が、エクセル(Excel)で作成した管理台帳を使う方法です。

業種を問わず多くの企業で活用されているエクセルなら、低コストかつシステムの知識がない人でも導入しやすいというメリットがあります。

しかし、エクセルはすべての情報を手入力する必要があり、管理する契約書の数が多いと業務効率の低下や容量不足といったリスクを伴います。

エクセルは、大量のデータ、不要なシートや非表示のタブ、コメントが重さの原因となります。

企業によってはエクセルを開くだけで長い待ち時間が発生し業務効率を悪化させている実情があります。

また、会社の年数や取引先社数が多くなればなるほど契約書数は増え、データ容量は自然と大きくなります。

契約書数が増加する場合には、データ容量に応じた運用に切り替えましょう。

メリット | 低コストかつシステムの知識がない人でも導入しやすい |

デメリット | 手入力の手間。業務効率の低下や容量不足などにリスク |

オンプレミス型システムを使う

オンプレミス型システムとは、自社のサーバー上にシステムを構築したうえで、自社で運用保守をするタイプのものです。

自社用に構築・管理することで、外部からの不正アクセス防止を強固にできます。

また、オーダーメイド型である点も特徴です。

特殊な運用ルールがある、外部と共有が一切許されない分野を扱っているなど自社独自の事情に合わせてシステムを構築する際に向いています。

その一方で、オンプレミス型システムの構築・管理には多大なコストと時間がかかります。

低コストですぐにシステムを活用したい企業には、不向きな手段です。

また、構築当初から運用や事業に変化が生じた場合には都度カスタマイズが必要で、どのように変更したいのか取りまとめてシステムベンダー側と都度調整する必要があります。

そのため、保守切れ(EOL)をきっかけとして、運用費や手間を理由にクラウド型に切り替える企業も存在します。

メリット | 自社独自の設計にできる。セキュリティが強固 |

デメリット | 構築・管理に多大なコストと時間がかかる |

クラウド型システムを使う

クラウド型システムは、ベンダーがインターネット経由で提供しているシステムのことを指します。

自社でサーバーの用意やシステム構築をする必要がなく、オンプレミス型よりも低コストで導入できます。

また、インターネット環境があれば場所を問わず利用できるため、リモートワークの導入を進めたい企業にもおすすめです。

ただし、インターネット経由で契約書データをやりとりするため、セキュリティ意識を高く持っていないと情報漏洩のリスクが高まります。

ベンダーが施すセキュリティ対策に依存せず、自社としても十分な研修や教育で従業員の高いセキュリティ意識を維持させることが重要です。

また、該当分野で必要とされる機能を網羅している一方で、自社の特殊な事情に応じた柔軟なカスタマイズには限界があります。そのため、自社の理想とする運用をシステムの機能に合わせて調整する必要が生じる場合があり、運用フローの調整が難しい企業にとっては注意が必要です。

メリット | 低コストで運用負荷が低い |

デメリット | セキュリティはオンプレミスに劣り、カスタマイズ性には限界あり |

基幹システム・ワークフローシステムを使う

基幹業務のシステムや既存のワークフローシステムなど、契約書管理だけでなく様々な文書の管理に対応したシステムを活用するという手もあります。

契約書管理のために新しいシステムを導入することが手間に感じる場合は、この手段を検討しても良いでしょう。

しかし、既存のシステムを契約書管理にも活用すると、場合によっては同じシステム上での管理項目が増えて業務が煩雑化します。

また、汎用的なシステムは「業務の状況とシステム上の情報の紐づけ」など、契約書管理に特化した機能は備わっていません。

契約書の作成から締結に至るまでのプロセスの管理はできず、その都度情報を手作業で更新するため手間がかかります。

管理対象の契約書が多いほど煩雑化しやすくなることも念頭に置き、導入後の明確なイメージをもとに活用を検討しましょう。

メリット | 新しいシステムを導入せずに済む |

デメリット | 契約業務向けに設計されておらず運用が煩雑になりやすい |

契約書管理システムとは

契約書管理システムとは、契約書に関する業務の効率化を可能とするツールです。

よりカバー範囲の広い契約ライフサイクル管理システムであれば、依頼書の電子化、契約書作成から締結、保管や更新管理に至るまで、1つのシステムに業務を集約することもできます。

契約書管理システムの種類

- 契約書の作成から管理まで一括管理可能なタイプ

- 契約書の管理に特化したタイプ

- 紙の契約書に対応可能なタイプ

上記のシステムの中には契約書以外の書類、例えば請求書や稟議書などの電子化に対応するものもあります。

契約書の作成から管理まで管理可能なタイプ

保管や更新を含む契約に関する業務を1つのシステムで完結できるものです。

進捗がシステム上で確認でき、受領や送信もシステム上でできるため、契約業務の効率アップを図ることができます。

現状の業務フローにおいて、締結は電子契約システム、保管はExcel、申請はワークフローシステムと複数のシステムを使うことで転記やログインの手間、入力ミスなどが問題になっている場合に検討されることが多いです。

契約書の管理に特化したタイプ

契約書管理に必要な機能、例えば契約管理台帳の作成や契約書の検索、アクセス権の管理などが備わったシステムです。

管理業務のみが課題である場合、契約書管理の機能に特化したものがおすすめです。

紙の契約書に対応可能なタイプ

紙の契約書の電子化をする所から一元管理したい場合に向いています。

紙の契約書を電子データにしてシステム上で保存できるため、紙で締結・保管していた書類も含めて検索できるようになります。

サービスによっては、スキャン作業の外注をあらかじめ含んでいるものもあるため継続的に紙の契約書のスキャンが多く発生する場合におすすめです。

契約書管理システムのメリット

- 業務効率化

- コスト削減

- 更新期限を見逃さずに済む

業務効率化ができる

契約書管理ツールの機能を活用することで、契約業務の課題が解消されます。一部業務を自動化したり、書類作成の手間を省くことができるため、直接的な業務効率化ができます。

また、検索性の向上で必要な契約書をすぐに見つけられる、契約フローのどの段階にあるかひと目で分かるなどにより、業務の無駄をなくせることも効率化に貢献します。

コスト削減ができる

電子契約の場合、印紙の貼付は不要で郵送料や印刷代がかかりません。

電子帳簿保存法では、電子で締結した文書は電子データのまま電子化しなければならないと決められています。そのため、電子データで保存することとなり、物理的な保管スペースが不要になります。社内で保管しきれない書類を保管する場所を社外でレンタルする必要もありません。

更新期限を見逃さずに済む

契約書管理システムには更新期限を知らせる機能が搭載されています。期限を迎える前に更新の有無を判断したり更新手続きしたりできるため、対応を忘れを避けられます。

セキュリティ強化ができる

重要な情報を取り扱う契約書管理においては、強固なセキュリティ対策が必須です。

契約書管理システムを使わない管理方法では、契約書ドラフトを社内で回覧する際、メールを使うことになります。

その際、メールの送付先を誤って契約書の情報が外部へ流出するリスクに注意が必要です。

アクセス権限を社内に限定できる契約書管理システムなら、システム上に契約書をアップのうえメンバーへ共有できるため、情報漏洩リスクを回避できます。

また、契約書管理システムごとにセキュリティ対策の内容は異なりますが、システムによっては契約書のアクセス制限や操作ログの自動保存といった機能が搭載されています。

これにより、不正アクセスやデータの持ち出しを抑制できるため、セキュリティ強化につながります。

契約書管理システムのデメリット

- 自社の課題解決ができるものを選ぶ必要がある

- システムに慣れるまで時間がかかる

自社の課題解決ができるものを選ぶ必要がある

契約書管理システムは前述の3タイプに分けられますが、同じタイプのシステムでも細かい機能や操作性は異なります。

自社のニーズにマッチした機能が搭載されていて、使いやすいと感じるものを選定しないと、課題解決と業務効率化に至りません。導入前に必ず担当者に必要な機能をヒアリングし、誰にとっても操作性の良さそうなものを選ぶことが求められます。

システムに慣れるまで時間がかかる

多くの機能が搭載されているシステムほど、使いこなすまでに時間がかかります。操作が複雑なものだと慣れるのも大変です。シンプルな手順で動かせるものが理想的です。

契約書管理システムの主な機能

- 契約書のデータ化

- 検索

- 更新期限のリマインダー

- バージョン管理

- アクセス権管理

- 関連書類・ファイルの紐付け

- 契約管理台帳の作成・管理

- 電子締結 など

契約書のデータ化

PDF化や撮影した契約書をアップロードし電子化する機能です。OCRという、画像上の文書をテキスト化する機能を有するものもあります。この機能があると、契約書管理台帳が自動生成され、Excelによる手作業の入力作業が不要になります。

検索

作成日時やキーワードなどから目的の契約書を見つけ出します。条件検索、and検索、or検索などの複雑な検索条件に対応している場合もあり、必要とするレべルの検索性を持っているか確認することがポイントです。

更新期限のリマインダー

契約の終了日や自動更新期限を迎える前にメールなどで更新日を知らせる機能です。

バージョン管理

契約書を作成・編集したデータを時系列ごとに自動保存する機能です。

複数人で契約書を管理していると、誤ったデータを上書き保存してしまうリスクがあります。ところが、作成・編集した順に沿ってデータが残っていれば、最新版がひと目で分かります。

アクセス権管理

契約書や保管場所ごとに契約書の閲覧者を制限する機能です。

関連書類・ファイルの紐付け

関連する契約書や書類、添付ファイルと契約書を紐付けて管理できる機能です。

契約管理台帳の作成・管理

契約書の文字情報を抽出して自動で契約管理台帳を入力します。企業のニーズに合う形式で台帳を作成する機能が備わったものもあります。

電子締結

電子帳簿保存法や電子署名法の基準を満たすシステムであれば、システム上で契約締結まで完結します。紙でのやりとりが不要ということです。

アクセスログ

紙やエクセルによる管理台帳では、「誰が契約書を閲覧・持ち出したのか」を手作業で記録するため、改ざんも容易です。

一方でシステムでは、ユーザーがアクセスした時点で日時・アカウントといった情報が自動的に記録されます。

そのため、万が一情報漏洩が発生しても迅速な原因究明が可能な他、契約書に不備があった際の責任の所在も明らかにできます。

契約書管理システムを選ぶポイント

- 操作性

- 管理機能の充実度

- 文書管理機能の有無

- 電子契約サービスの有無

- セキュリティ

操作性

誰もが簡単に使えるシステムでなければ、操作を覚えるだけでも負担になってしまいます。

見やすい画面デザイン、少ない手順で検索や機能選択ができること、普段使用している文書フォーマットやツールとの互換性があることなどは、使いやすいシステムの重要な特徴です。

管理機能の充実度

契約書の管理の効率化は、膨大な契約書の適切かつスムーズな管理を可能にします。

自動入力やスキャンデータのアップロードといった契約書の保管までに手間のかかる作業の効率化をサポートする機能が豊富なシステムがおすすめです。

文書管理機能の有無

契約書以外の書類管理にも対応したシステムだと、ビジネスに関する幅広い文書管理もシステム上で対応できます。契約書同様、一括管理のおかげで検索性や業務効率の向上が叶います。契約書だけではなくあらゆる種類の書類も併せて管理できることは、より多くの業務範囲での文書管理の効率化にもつながり、導入後により多くの成果を生み出すことにもつながります。

電子契約サービスの有無

契約締結までを一つのシステムで完結できるか、または電子契約対応のシステムと連携できるかを考慮することで、契約業務の電子化を実現できます。また、電子契約が広く浸透した現在、締結先の希望に応じて自社で導入していないサービスを利用して契約を締結するケースも避けられません。どの契約形態でも契約書をアップロードし、内容を読み取って契約管理ができる仕組みを整えることが重要です。

セキュリティ

データ化した契約書は紙の書類で懸念される紛失の心配がありません。ただし、セキュリティ対策が甘いことによる情報漏洩などのリスクは避けられません。

アクセスした人の履歴が分かる、データが暗号化されるなど、セキュリティレベルを高く保てるものを選ぶと安心です。

契約書管理クラウドサービス

管理する契約書が膨大になると、電子化していても手動による有効期限の管理や情報更新など、業務への負担が大きくなってきます。そうなる前に、余裕を持って契約書管理システムの導入を検討することをおすすめします。

契約ライフサイクルマネジメントシステム『ContractS CLM」

特徴

- 契約書の作成から社内外の承認、締結、契約書の管理までのプロセスを一元管理できる

- 相互に関連する契約の書類や過去のやり取りを時系列で可視化できる

- 法務部への契約に関する相談を一元管理できる

【こんな企業にオススメ】

・紙の契約書も電子の契約書も検索性高く管理をしたい

・契約業務のミスや無駄減らしプロセスを最適化したい

・マニュアルを作ったが浸透しなかった

・属人化している契約業務を可視化して部内で管理をしたい

| テンプレート機能 (契約条項分類、雛形等) | ○ |

| 契約書管理 (作成、保管、ソート、検索、修正比較、等) | ○ |

| AIレビュー | – |

| 電子締結 | ○ |

| 契約業務管理 (原本・期限・履行管理、メンテナンス、等) | ○ |

| プロジェクト管理 | ○ |

| API対応 (他サービスと連携が可能) | ○ |

- サービス名:ContractS CLM

- 提供企業:ContractS株式会社

- URL:https://www.contracts.co.jp/

まとめ

今回は、契約書の管理についてご紹介してきました。契約書の数が膨大になればなるほど、管理のための整理整頓も大変になります。

できるだけ早い段階から管理規定を定め、運用していくことが、リスク回避や業務の効率化にもつながります。

契約書を適切に管理できないと、情報漏洩や訴訟リスクのアップなどの問題が起こりかねません。

契約書管理を正確かつ効率的に行うのにおすすめなのが契約書管理システムです。

どのような機能が備わっていて契約業務のどの工程に強いのかはシステムによって異なります。自社の課題とシステムを選ぶポイントを照らし合わせながら、最適な契約書管理システムを活用しましょう。