ノウハウ 5分でわかる契約書の作り方|注意点や製本のポイントも!

更新日:2025年04月23日

投稿日:2020年04月10日

5分でわかる契約書の作り方|注意点や製本のポイントも!

新たなプロジェクトの発生や、新規のサービス立ち上げ等、新たに契約書を作成しなくてはならなった時、「専門知識もないのに個人で勝手に作って大丈夫?」「書き方がわからないけどテンプレートはある?」等、不安や戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、契約書の作成に悩みや疑問を抱えている方のために、契約書を作成する前に確認しておくこと、契約書の作り方、ポイント、注意点について解説します。あわせて契約書作成サービスもご紹介します。

書類の類型に合わせて作成や審査をスムーズにする

「ContractS CLM」

契約書をテンプレート化することで、定型契約の契約書作成をスムーズに。

締結先の雛形など非定型の契約も関連情報とあわせて管理できるから、

必要な情報にスムーズにアクセスできます。

3分でわかる!ContractS CLM

資料を無料ダウンロード

契約書を作成する前に確認しておくこと

契約書の作り方を説明する前に、確認しておくべきポイントがあります。契約書はただ形式的に交わすものではなく、明確な目的やメリットがあります。

安易にインターネット上にあるテンプレートを流用したり、ただ漠然と作成して締結してしまうと、後々トラブルの原因になったり、自社に大きな不利益を招きます。

作成の前に、まずは契約書の基本を把握しておきましょう。

契約書とは?

契約書とは「2人以上の当事者間で、相対する(申し込みと、それに対応する承諾の)意思表示が合致することによって成立する、法的な権利と義務が発生する行為」である契約内容を記載した書面です。

この「意思表示の合致」のみで契約、つまり法的拘束力をもつ約束が有効に成立し、「契約自由の原則」により、どのような方式で契約を締結するかも自由に決定することができます。

つまり契約は口頭(口約束)でも成立し、契約書の作成は必要ないのです。

(一部、例外として契約書の作成が法律により義務付けられている契約もあります。)

契約書を交わす理由

では、なぜ契約書を作成するのでしょうか。

ビジネスにおいてはきちんとした契約書がないと、契約の存在自体や契約内容の詳細も不明瞭となり、言った言わないの水掛け論のようなトラブルの原因となります。万が一トラブルが発展し裁判となった時には、契約書が何よりも重要な証拠となります。

つまり、きちんとした契約書を作ることには、次のような目的・メリットがあるのです。

- 契約の内容・意思・成立を明確にできる

- 紛争を予防する

- 裁判になった際の証拠の確保

- 契約履行の手引きとなる

反対に、契約書がなかったり、不十分な契約書を提示したりすると、以下のようなデメリットやリスクが伴います。

- 契約内容が明確でない

- 紛争のリスクが高くなる

- 法律違反をしていないことを立証できない

- 企業としての信用度が下がる

契約の内容・意思・成立を明確にできる

詳細は後述しますが、契約は口頭だけでも成立します。

契約書を作成すれば契約内容など重要なポイントを文字で示せるため、相手方に口頭で伝えた場合よりも慎重に検討してもらうことができます。

そのうえで署名や押印をしてもらえば、当事者が契約書に記されている内容に関して「自分の意思で合意した」という事実を明確にできます。

紛争を予防できる

契約書を通して内容・合意の意思を明らかにすることは、紛争リスクの回避に有効です。

契約に関して何らかのトラブルが発生したとき、「言った」「言わない」の水掛け論となり事態が複雑化する可能性があります。

しかしあらかじめ契約内容を契約書に明記しておけば、当事者同士の認識の齟齬に起因するトラブルを回避できます。

また、万が一トラブルが起きても記載内容に基づき交渉することができます。

裁判になった際の証拠の確保

契約に関して訴訟となった場合、契約書は重要な証拠の1つになります。

民事訴訟法上、証拠とする文書は真正であることを証明しなければなりません。(第228条4項)

契約書の場合は「本人または代理人の署名または押印があるとき」は真正に成立したものと推定されます。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

当事者本人の署名・押印つきの契約書があれば、それに定められた内容が訴訟で重視されます。

▶関連記事:契約リスクとは?リスクの種類と最適なリスクマネジメント方法

企業としての信用度を確保する

一般的に、コンプライアンス意識の高い企業ほど社会的な信用度も高くなります。

コンプライアンスという観点でも、契約書は重要な存在です。

契約事項に関して精査しながら契約書を作成することで、自ずと社内のコンプライアンス意識が向上しやすくなります。

契約書の法的効力

契約は締結の方法に関わらず、当事者間で「債権」という権利と「債務」という義務が発生します。

契約が締結した以上は、債務者にあたる当事者は契約内容を実現させる義務があるとされています。

契約書は、債務の履行のために必ずしも用意すべき書類というわけではありません。

口約束でも当事者間には上述した権利・義務が発生するからです。

しかし、当事者が契約内容の通りに権利を行使したり、義務を履行したりする保証はありません。

万が一トラブルから裁判へ発展すると、契約の真正性や内容の認定についての証拠が必要になります。

先述したように民事訴訟法228条の内容から契約書は重要な証拠となり得るため、契約書の作成が推奨されています

契約書はだれが作成する?

契約書の作成については、当事者のどちらから案を提示しても問題ありません。

基本的にその取り引きに関して慣れている方が契約書案を作成した方が合理的ではありますが、相手にとって有利な条件・自社にとって有利な条件が記載される可能性がないとは断言できません。

ある程度の修正を求めることはできますが、すべての要望が通るとは限らないため、可能であれば自社で作成した方がリスクを回避しやすくなります。

契約締結の種類

契約には、口頭・書面の契約書・電子契約書・公正証書を用いて締結する方法があります。

口頭

契約は当事者双方の意思を示して締結となるため、契約内容の提示と同意の旨を口頭で伝える「口約束」でも有効となります。

ただし、契約の内容によっては一定の様式が必要になる場合もあります。

書面契約

紙の契約書を用いて契約を締結する、ビジネスにおいて最もポピュラーな手段です。

契約書の作成に手間がかかる反面、裁判となったときは証拠として機能するため安心感があります。

電子契約

IT技術の発達により、電子データの契約書を交わして契約を締結するケースも増えています。

電子署名法では、「本人が行っていること」「改ざんされていないか確認できること」を満たす電子署名のある電子契約は真正に成立したものと推定できると記されています。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

つまり適切な電子署名を用いれば、電子化した契約書でも紙の契約書と同等に真正性を証明するための重要な証拠となるのです。

▶関連記事:電子契約とは?システム選定ポイント、メリットデメリット、導入の流れを解説

公正証書

公正証書とは、個人・法人からの嘱託により公証人が作成して内容を証明する公文書のことです。

以下に該当する契約では、公正証書によって締結する必要があります。

・任意後見契約

・事業用借地権設定契約

▶関連記事:公正証書とは?契約時のメリットや効力、作成方法を企業目線で解説!

契約書の種類(企業間取引で使われる代表的な契約書)

契約書には、内容や目的に応じて様々な種類があります。ビジネスで登場する機会の多い契約書を紹介します。

秘密保持契約書(英語:Non-DisclosureAgreement 略称NDA)

別名「機密保持契約書」(英語:Confidential Agreement 略称CA)とも呼ばれますが、同じ意味で違いはありません。外部に漏洩させたくない秘密情報を業務上取引先相手に渡す場合、情報漏洩のリスクを回避するため秘密を漏らさないよう相手方を拘束する契約書を意味します。

▶︎【秘密保持契約(NDA)について知りたい方はこちら】秘密保持契約(NDA)について解説ー必要項目や雛形も

基本契約書(取引基本契約書)

企業間の継続的な取引の際に、個々の取引に共通して適用される条項を規定した契約です。売買契約や請負契約で締結されることが多く、個々の取引条件を定めた個別契約書と基本的にセットで使われます。個別契約書の代わりに注文書・注文請書や、発注書・受注書で締結される場合も多いです。

売買契約書

売買を行う際に交わされる契約で、企業間取引では「仕入れ」や「購買」、「物販」の契約に該当します。売買の対象となる目的物に対し、売買を行う為の契約書を意味します。

動産、債権、不動産、知的財産権など財産的価値のあるもの全てが売買の対象となり、目的物の種類や性質に応じて契約書の内容も大きく異なります。

▶︎【売買契約書について詳しく知りたい方はこちら】売買契約書とは?種類や項目について解説

業務委託契約書

発注者が自社の業務を外注し、受注者が自己の裁量と責任により、委託された業務を実施する際に交わされる契約書で、幅広い業務で利用されています。

ただし「業務委託」という言葉は民法にはなく、業務委託契約は法的な定義がありません。一般的には、委託された業務の完成責任を負う「請負契約」か、業務の遂行を行う「委任(または準委任契約)」のいずれか、または両者混合の契約に該当します。

いずれであっても、委託者が指揮命令することはなく、あくまで受託者が主体的に業務を遂行することなります。定義のない契約だからこそ、業務内容や成果物の基準について詳細に明文化しておくことが重要です。

代理店契約書

代理店契約は、代理店がメーカー(サプライヤー)の代理として商品やサービスの拡販を行うため、メーカーと代理店との間で締結される契約です。

あくまで営業の代行ための契約であり、代理店と顧客との間に契約関係はありません。販売店契約や販売代理店契約と混合して使われてしまうこともあるため、タイトルによらず内容をよく確認する必要があります。

雇用契約書

企業が従業員を雇い入れる際に締結する契約書です。企業は労働法により一定の契約内容、つまり労働条件を規定し、労働者に明示する義務(労働条件通知書)があります。

また、労働者が10人以上の企業では就業規則の作成義務があり、いずれも雇用契約書の作成は必須ではありませんが、労働条件の認識違いによるトラブルも多く、雇用契約書を作成することで、企業と労働者の双方が労働条件を認識・共有でき、トラブル回避に繋がります。契約書には労働条件を明示するほか、正社員・パート社員・契約社員など、雇用形態に応じた内容を記載をする必要があります。

▶︎【雇用契約の電子化 について知りたい方はこちら】5分で理解する「雇用契約の電子化」と導入のススメ

取引に関わる書類

企業間の取引では、契約書に加えて「覚書」や「誓約書」という文書を作成することもあります。

覚書と誓約書は、それぞれ以下のような特徴があります。

- 覚書:当事者間で合意した内容をまとめた文書

- 誓約書:当事者が遵守する内容をまとめた文書

覚書は、契約に際して当事者の間で「約束したこと・合意した内容」を証明できる文書です。

契約書とよく似ていますが、契約書には「契約の合意」を明確化・証拠化を目的に作成されるという違いがあります。

誓約書は、片方の当事者が守るべき約束をまとめた文書のことです。

契約書とは違い、誓約書は作成したら片方の当事者だけが署名・押印し、受け取る側は署名・押印をしません。

また、誓約した当事者だけが誓約書に記された内容(約束)を守る必要があります。

契約書作成は専門家に依頼するべき?

ざっと見ただけでも細かい法の規定やそれに応じた書類などがあり、知識がないと書き方が分からず個人で契約書を作成することにますます不安を感じてしまうかもしれません。

法的リスク回避やトラブル予防のため、契約書の作成にあたっては、自社の法務部門や弁護士など専門家によるリーガルチェックを入れることが基本でしょう。しかし、企業によっては社内に相談環境がなかったり、外部専門家にどこまで依頼したらいいのかなど判断に迷うこともあると思います。

当然ながら、契約金額が高額になるほど企業は契約に慎重になり、できるだけ自社に有利となる契約を目指します。もし個人で作成した契約書に不備があり裁判へ発展した場合、信用面やコストなど甚大な不利益を被ることになります。それを考えると、専門家にリーガルチェックを依頼しておく方が、リスクが回避され、長い目で見て無駄なコスト発生を抑えることができます。

契約内容に紛争やトラブルの原因になりそうなデリケートな要素が含まれているなら、専門家へ作成やリーガルチェックを依頼することをお勧めします。また後述しますが、契約書では、「契約の内容を分かりやすく明確に記載する」ということが最も重要です。

もし以下のような状態なら、専門家への依頼をおすすめします。

- 契約に合った適切なテンプレートが分からない

- 契約内容を正確に理解できない(=正確に書面に落とし込めない)

- 契約書について相談、確認できる人が社内にいない

作成した契約書は、上司や代表、顧問弁護士などへ確認・共有します。不明点や疑問がある場合には一人で抱えず、相談や確認をもちかけかけましょう。

契約書作成の5つのポイント

自社で独自に契約書を作成する場合、記載内容の不備・誤りにより思わぬトラブルが生じるリスクを伴います。

安全に契約を締結するためにも、作成時は必ず以下5つのポイントを押さえておきましょう。

契約の目的と内容を明確にする

契約書作成時の心構えとして、まず明確な目的意識をもちましょう。

契約書の作成には、想定されるリスクに備えて対応を定めておくという目的もあります。

「代金が回収できなくなる」「納品された商品や成果物の質が不十分」「業務が適切に遂行されない」など想定できるリスクを網羅的に書き出し、それぞれの対応を明記しておきましょう。

また、当事者双方が契約書に署名・押印すれば、双方はその内容に合意したとみなされ、後からその事実を覆すことは困難になります。

契約内容に関しては、事前に相手方にも確認を依頼しておくと、後でトラブルへ発展するリスクを抑えられます。

自社の権利と義務に配慮する

契約書を作成するにあたって、権利と義務は明記する必要があります。

契約条項を記載する際は、各条項が自社と相手どちらの権利・義務であるかが明確に分かるようにしましょう。

なお、権利と義務を定めるにあたって公平性に配慮することも重要です。

「商品を提供する義務がある者は代金を受け取る権利がある」「代金を支払う義務がある者は商品を受け取る権利がある」といったように、双方の権利・義務が対になるよう定めます。

契約当事者を正確に記載する

契約の権利と義務が誰に発生しているのかを明確にするため、契約当事者を文面で特定しておく必要があります。

署名欄に記載する他、前文でも当事者の氏名と立場(社名)について明記するケースが一般的です。

併せて、当事者それぞれの略称も定義します。

多くの場合は「甲・乙」で表記しますが、法的な決まりはないため、分かりやすい表現ならどのように表記しても問題ありません。

取引条件を明確にする

請負契約や業務委託契約など納品と報酬が関わる契約については、商品の種類・数量・金額など数値にできる取引条件を明確に示しておきましょう。

基本的な取引条件が曖昧だと、適切に業務が完了されなかったり、代金を回収できなかったりといったトラブルにつながるおそれがあります。

有効な契約書を作成する

契約の種類によっては、記載事項が法律で定められている点に注意が必要です。

例えば雇用契約の締結時は、労働基準法第15条により労働期間・業務内容・勤務時間・給与・休暇などに関する条件の明示が義務づけられています。

また、工事請負契約では建設業法第19条に従い、工事内容・請負代金の金額・工事着手の時期や完成時期などの条件を書面に記載し、署名・押印をしなければなりません。

法的な取り決めに沿わない契約書で契約を締結すると、契約が無効になるどころかペナルティが科せられたり、トラブル発生時に不利となるおそれがあります。

契約書の作り方

ここからは契約書の作り方について、流れ、体裁、形式について具体的に説明していきます。

契約書作成の流れ

まず、契約書作成の全体の流れを把握しておきましょう。

1、契約内容の確認

当事者同士が何に合意するのか、打ち合わせなどで明確にしておきます。

具体的には、「いつまでに(期間)、いくらで(金額)、相手に何をしてもらい(義務)、自社が何をするのか(義務)」です。

2、契約書のドラフトを作成

合意した内容をもとに、契約書を作成します。

契約書の作成は、法令で義務づけられている場合を除き、当事者のどちらが作成しても構いません。

ただ、作成する側がその後の交渉や文面の修正において主導権を握ることができるため、自社に優位に進めやすくなります。

3、契約書の確認・修正

契約書のドラフトを、社内フローに沿って確認・承認を経た後、相手方にもメール添付などで確認を依頼します。

相手側がドラフトを作成した場合は、記載されている内容に問題ないかを、自社で確認します。

相手から修正や訂正の依頼があったら、

「合意した内容と相違ないか」

「合意していない内容が書かれていないか」

「自社に不利な内容になっていないか」

などを確認します。

妥協できない条件などがあれば粘り強く交渉していきます。

この時に発生した修正事項ややり取りを残しておくと、万が一トラブルが発生した際に証拠資料となります。また、契約書に関する知見やノウハウが自社に蓄積されます。

修正した内容で最終的に合意に至ったら、修正を反映し確定させます。

4、契約書の製本と署名・押印

紙の契約書の場合は、当事者の数だけ製本し、当事者それぞれが署名欄に記名または署名と押印を行います。製本、署名・押印の詳細は後の形式の項目で詳しく説明します。

5、収入印紙の貼付(必要な場合)

印紙を貼付する必要のある契約書には、必要な額の印紙を貼付します。

印紙の額は契約内容によって異なります。詳しくは以下記事で解説しております。

▶︎【収入印紙について詳しく知りたい方はこちら】収入印紙とは?収入印紙が必要・不必要な契約書や条件・理由を紹介!

6、契約書の郵送と保管(紙書類で契約を締結する場合)

当事者全員の押印が済んだ契約書を当事者全員が1部ずつ保持します。

契約書を郵送する場合は、紛失によるトラブルを防ぐため、対面配達や追跡・補償がある書留を利用すると安心です。

契約書は、会社法関連の契約書なら10年、経理関連の契約書なら7年の補完が義務付けられています。契約中はもちろんですが、終了したからと安易に廃棄しないよう注意しましょう。

ただし、電子帳簿保存法により、税法上保存義務が定められている帳簿等の資料について、一定の要件をクリアすると、電子データによる保存が可能となり、原本を破棄して良いとされているものもあります。

詳しくは以下記事にて対象書類を確認してください。

▶︎【電子帳簿保存法について詳しく知りたい方はこちら電子帳簿保存法徹底解説!

また、電子契約であれば郵送対応が必要なく、契約締結をおこなうことができます。

電子契約については以下記事で詳しく解説しております。

▶︎【電子契約について詳しく知りた方はこちら】電子契約を解説

契約書の体裁

1、表題(タイトル)

契約書に表題をつけ、文書の冒頭に表示します。「雇用契約書」や「業務委託契約書」など契約書の種類が反映されていることが一般的です。

表題は何についての契約なのかを示すものなので、契約書の中身と法律的にも合致しているか、確認しましょう。

2、前文

通常、表題の後に前文を入れますが、なくても問題ありません。

前文では、契約の当事者を明らかにし、本文中に何度も出てくる当事者の略称を定義しておきます。

(例:「株式会社●●(以下「甲」という)と、株式会社●●(以下「乙」という)とは、以下のとおり契約する。」)

一般的に、略称には「甲」「乙」から、2名以上の場合は「丙」「丁」と、十干(じっかん)が上から順に使われます。

上から使うことで当事者間の上下関係を示唆するようで抵抗があるという場合は、他の表現(発注者・受注者、買主・売主、委託者・受託者、開示者・受領者、等)を使用しても問題ありません。

▶関連記事:契約書の甲乙丙の順で?割印の位置や失敗しないためのコツ

3、本文

次に本文となり、契約の内容を具体的に記載します。契約自由の原則により基本的に記載方法は自由ですが、内容は法律により規定されているものもあります。

一般的には「第●条(●●)」のように内容の項目ごとに条で区切り規定していきます。カッコ内に項目の見出しを入れると分かりやすく検索性も高まります。

本文の条項には大きく「一般条項」と「主要条項」とがあります。

「一般条項」は、記載すべき、またはしておいた方がよい条項として、契約内容にかかわらず共通して定められることの多い基本的な条項です。

「主要条項」は一般条項以外の条項で、個々の契約の内容によって大きく異なります。

条項は「時系列」や「重要度」に沿って順に規定していくことが一般的で、個々の契約によって異なる業務内容や成果物、納品、検査、料金、支払方法などの「主要条項」を先に規定し、後で「一般条項」を規定するという流れが多くなります。

本文を書く時は、以下のうち「どれについて書いているのか」を常に意識することが大切です。

契約書ではこれらについて、「分かりやすく、漏れなく、明確に」記載されていることが大変重要です。混乱を避けるため、長文は避け簡潔に書くことを心がけましょう。

以下に、あらゆる契約に共通する「一般条項」を挙げます。

(1)損害賠償

契約が不履行、不完全などで生じた損害の賠償責任について定めます。

損害賠償請求は民法に定められているため、民法により損害賠償請求をするだけであれば、この条項は必須ではありません。

それでも一般的に記載されるのは、「解釈の違いによる争いを予防する」「損害賠償請求がありうることを示し、義務を履行させる」という意図があるからです。

▶関連記事:損害賠償条項は必要?契約書に書くこととは(テンプレート付き)

(2)権利義務の譲渡禁止

契約で発生した権利や義務を相手方の許諾なく、第三者に移転・譲渡することを禁止する条項です。

(3)契約解除事由

相手方が契約違反など、この条項で定めた解除事由を満たした場合は、契約をすぐに解除できることを定めます。

もし契約書に解除の規定がないと、契約を解除できるのは相手方に債務不履行があった場合だけです。

解除事由は相手方の承認があれば自由に決めることができます。契約を解除したい時にすぐに解除できるよう、想定される状況があるならば解除事由に加えておきましょう。

(4)反社会的勢力の排除

互いに反社会的勢力でないことを保証する条項です。

それに反する事実が判明したとき、規定がないと、契約の解除や損害賠償の請求がすぐにできず、信用面やビジネス面において自社がダメージを被ることになります。

万一に備え、ただちに契約を解除できるよう規定しておきましょう。

▶︎【反社チェックについて詳しく知りたい方はこちら】基礎からわかる反社チェック

(5)契約期間

契約の有効期間を定めます。ただし、秘密保持など、一定の条項についてはこの有効期間が過ぎても効力を存続させることができます。

特に申し出がなければ契約期間が自動で延長されることなども定めておくことができます。

(6)合意管轄

当事者間でトラブルが生じた場合、どこの裁判所で裁判を行うか、第1審の管轄裁判所を定めておきます。

万一の場合には裁判所に通うことになりますので、相手方の都合のみで遠方の裁判所に設定されないよう注意しましょう。

(7)契約書に書いてはいけないこと

契約書に記載する条文は、大きく分けて「強行規定」「取締規定」「任意規定」の3通りがあります。

その中でも、強行規定・取締規定は契約書に記載すべきではありません。

以下より、各規定の概要を解説します。

強行規定

社会秩序の乱れや当事者が不当な不利益を被ることを避けるため、契約書に「公序良俗に反する事項」などがある場合は、契約を無効とする「強行規定(強行法規)」が適用されます。

具体的には、暴利行為や愛人契約、関連法令で定められた基準に達しない条件が定められた契約などです。

故意でなくとも契約書に強行規定に反する条項を記載してしまうリスクはあるため、作成後は必ず確認しましょう。

取締規定

強行規定と類似したものに「取締規定」があります。

取締規定とは行政上の目的により禁止・制限された行為のことで、これに抵触する事項も契約書へ記載することは望ましくありません。

取締規定に反した契約は無効にはなりませんが、行政上の罰則が科せられます。

任意規定

任意規定は、法令にて一定の定めはあるものの、その定めと異なる条件を設けた契約でも契約上の条件が優先される規定を指します。

例えば売買契約では、民法にて物と現金の引渡しを同時に行うことが原則とされていますが、この定めは任意規定に該当します。

そのため、契約書を通して当事者間で合意していれば、物を渡した直後ではなく後日現金を支払っても問題ありません。

4、後文

契約の合意を確認し、契約書を何通作成し、誰が所持しておくかを末文として記載します。

(例:「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙各記名押印の上、各1通を保有する。」)

5、日付欄

日付の記載がない契約書は「いつの時点での契約なのか」を特定できないため、過分な紛争原因となりかねませんので、必ず記載しましょう。

作成した契約書の内容で当事者が合意に至った日付を記載するのが基本ですが、会計や年度の観点から調整されることもあります。

その場合は当事者同士で話し合いの上、設定します。

6、署名押印欄

当事者の数だけ、略称の順に署名(企業なら一般的に「住所・会社名・役職・代表者名」、個人なら「住所・氏名」を記載)と、その横に押印するスペースを設けます。

契約書の形式

契約書を紙で交わす場合は、製本し、署名・押印へと進めます。ここでは、製本の仕方と押印、印紙など形式面について説明します。

1、製本

製本には、「作成後の契約書を後から勝手に中身をすり替えられないようにする」という狙いがあります。

その目的にかなうやり方で製本します。

(1)綴じ方

契約書が複数枚にわたる場合は、契約書の全ページをまとめ左側2箇所をホチキス留めします。

ホチキスの芯を覆い隠すように左端を製本テープなどで綴じます。

(表紙側のテープの端を上下とも背表紙側に折り込み、背表紙側のテープを覆って貼る「袋綴じ」をします。)

(2)契印

契印とは、「複数枚の書類のページが別の紙に移る際、連続した書類であることを証明するために押す印」です。

この場合、複数枚におよぶ契約書の全ページに契印するのは非常に手間がかかるため、表紙と製本テープにまたがって当事者全員が契印を押します。

これにより、中の一部を差し替えようとしても、製本テープを剥がさねばならず、また相手方の契印に使われた印鑑を入手する必要が生じます。

契約書の枚数が少なく、製本テープを使わない場合は、見開きの全ページに、半分ずつまたがるよう契印します。

なお、印は一般的に十干の順に上から押します。契印までが製本となります。

▶︎契印・割印の違いとは?それぞれの押印ルール・ポイントを解説

2、署名・押印

署名・押印欄への署名と押印について説明します。

(1)署名

印字やゴム印など自署以外の方法で名前を記載することを「記名」といい、直筆による自署のことを「署名」といいます。

署名は筆跡鑑定を行えば、本人が契約した証拠として証拠能力が極めて高く、一方、記名は本人の筆跡が残らないため、署名に比べて証拠能力が低くなります。

そのため重要な契約では、出来る限り署名の方が望ましいです。

また、法律で『署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。』と規定されており、「記名+押印」で、「署名」に代えることができるとされています。

つまり、契約においては署名があれば、押印がなくても契約有効となります。

法的証拠能力としては「署名+押印」「署名のみ」「記名+押印」の順に高くなります。

(2)押印

契約書の押印には、一般的に実印を使用します。

実印は「代表者印」とも言い、法人設立登記の際に法務局へ届け出した印鑑で、複製や不正使用される確立が低いとされます。

実は、契約書の押印に認印やシャチハタなどのインク浸透印を使用しても、契約の有効性は損なわれません。

しかし、シャチハタなどは誰でも同じものを入手・複製される可能性が高くなります。

一方、実印が押印してあれば複製された可能性は低く、契約書の合理性が高いとみなされるため、万一の為に実印で押印するのがよいでしょう。

契約書の改ざんを防止する措置として「電子署名」は大変有効です。

▶︎【契約書の捺印ルールについて詳しく知りたい方はこちら】契約書の捺印ルールとは?印鑑の種類や位置の基本を押さえよう

3、割印

重要な契約書には、「割印」をすることがあります。

全当事者分の契約書にまたがるように押印することで、同一の書面であることを示し、同じく、偽造や改ざんを防止する狙いがあります。

割印は、署名・押印に使った印鑑と同じでなくても良いとされています。

実印を使った契約書であったとしても、割印には認印を使うことができます。

契約の当事者が3社以上で契約書が3通以上になる場合、専用の縦長の印を使うとよいでしょう。

4、印紙

契約書の中には印紙税の対象となるものがあり、該当する契約書には印紙の貼付が必要となります。

対象となる契約書の一覧と印紙税額については、国税庁のホームページをご参照ください。

なお、印紙を貼るのは自社保管分の1部のみですが、もし貼っておらず、それが税務調査等で指摘された場合、印紙税額の3倍の金額が課税されるケースもあるので、必ず貼るようにしましょう。

印紙を貼る箇所に決まりはありませんが、最初のページの右上空白部へ貼付する場合が多いです。

▶︎【収入印紙について詳しく知りたい方はこちら】収入印紙とは?収入印紙が必要・不必要な契約書や条件・理由を紹介!

収入印紙が必要な契約書と金額

ここでは、企業の取引でよく用いられる「第2号文書の契約書」と「第7号文書の契約書」に該当する契約書の種類と、それぞれの印紙税額をご紹介します。

第2号文書の契約書

第2号文書には、「請負に関する契約書」が該当します。

具体的な契約書の例としては、以下の通りです。

- 工事請負契約書

- 工事注文請書

- 物品加工注文請書

- 広告契約書

- 映画俳優専属契約書

- 請負金額変更契約書

第2号文書の契約書の場合、印紙税額は契約金額によって変わります。

契約金額ごとに定められた印紙税額は、以下の通りです。

|

契約金額 |

印紙税額 |

|

1万円未満 |

非課税 |

|

1万円以上100万円以下 |

200円 |

|

100万円超200万円以下 |

400円 |

|

200万円超300万円以下 |

1,000円 |

|

300万円超500万円以下 |

2,000円 |

|

500万円超1,000万円以下 |

10,000円 |

|

1千万円超5,000万円以下 |

20,000円 |

|

5,000万円超1億円以下 |

60,000円 |

第7号文書の契約書

第7号文書には、特定の相手方において継続的に生じる取引を基本とする契約書が該当します。

具体的な契約書の例としては、以下の通りです。

- 売買取引基本契約書

- 業務委託契約書

- 貨物運送基本契約書

- 特約店契約書

- 銀行取引約定書 など

なお、契約期間が3ヵ月以内であり、更新の定めがない契約書は非課税とされています。

第7号文書の契約書の印紙税は、一律で1通4,000円です。

契約書作成時・作成後の注意点

以下のポイント・注意点を意識しながら、適切な契約書を作成しましょう。

必要事項が記載してあるか確認

契約書の一般的な記載事項は、以下の通りです。

・表題

・当事者

・本文

・後書き

・契約締結日

・署名・押印

・その他

また、労働者派遣契約書など法律で記載するべき項目が定められている契約書もあるため、よく確認しておきましょう。

甲、乙が正しく対応しているか確認

契約書では、契約当事者を「甲」や「乙」で表します。

契約書を作成したら、前文で甲・乙はそれぞれどちらを指すのか、本文中の甲・乙が正しく対応しているかどうかも確認しましょう。

なお、どちらを甲・乙にするかは自由ですが、相手方を甲にして自社を乙とする場合が多いです。

取引のリスクは何か確認

契約の条件から、取引の中で想定されるリスクは何かを洗い出しておきましょう。

例えば業務委託契約なら「委託先の業務不履行」、売買契約なら「売買の目的物の欠陥」といったトラブルが起こり得ます。

万が一トラブルが起きたら誰が・何を・どのように収拾するのかなど、処理に関する内容も契約書に記載しましょう。

最新の法律に準拠しているか確認

例えば請負契約書や売買契約書は民法、株式譲渡契約書は会社法、個人情報保護に関する契約書は個人情報保護法など、法律の内容に準拠した契約書が必要な場合もあります。

法律によっては改正されていることもあり、従来の契約書では法律に抵触する契約となりかねません。

契約書が必要となったら、契約に関わる最新の法律についてよく調べておきましょう。

▶関連記事:リーガルチェックのポイント解説!契約書のレビューは正しくできていますか?

双方で認められる内容になっているか確認

相手方が契約書に署名・押印をすれば契約締結となり、法的拘束力が生じます。

契約内容に関して相手方が完全に把握できていなくとも、後から契約に関してトラブルが生じたらその契約書が有力な証拠になります。

しかし今後の事業を円滑に進めることを考えれば、トラブルは回避するに越したことはありません。

契約の締結前に契約書の内容を相手方に提示し、双方が納得できる内容となるまで確認し合いましょう。

テンプレート(雛型)をそのまま使用しない

ネット上には、様々なサイトで契約書のテンプレートが公開されています。

テンプレートを利用すれば手間なく契約書を作成できますが、すべての契約に対応しているわけではないため注意が必要です。

ネット上のテンプレートはそのまま使用せず、内容をよく見直して適宜修正を加えましょう。

契約書のルールとマナー

民事訴訟法228条にもある通り、契約の真正性を推定するには本人の「署名」が必要になります。

そのため契約者本人が氏名を手書きするか、ファイルにタイムスタンプが付与された電子署名を添付します。

押印については重要な契約なら実印の押印と印鑑証明書の添付、比較的重要性が低い場合は認印を使います。

紙の契約書を相手方に郵送する場合は、配達記録が残るように簡易書留または配達記録郵便を利用しましょう。

また、署名・押印した契約書を返送してもらうための返信用封筒や郵送した書類について記した送付状を同封するのがマナーです。

契約書作成から締結まで効率化する「電子契約サービス」

電子契約サービスとは、契約書の作成から締結までオンライン上で実行できるサービスのことです。

契約書の作成作業だけでなく、取引先と締結するまでのプロセスも効率化したい場合は電子契約サービスの利用がおすすめです。

電子契約のメリット・デメリット

電子契約サービスによる電子契約を利用する主なメリットは、契約業務の効率化とコスト削減です。

紙を用いる契約では、原本を作成したら印刷・相手方へ郵送・署名押印した相手方に返送してもらうというプロセスを経て、ようやく契約締結に至ります。

一方で電子契約なら、システム上で作成した契約書データを相手方に送信し、相手に署名の処理をしてもらうだけで契約を締結できます。

契約締結までのリードタイムが大幅に短縮されるだけでなく、印刷や郵送に伴うコストを削減できます。

ただし、電子契約を導入する場合は新しい運用体制の整備や取引先への説明といった手間がかかるというデメリットもあります。

導入を急ぐと現場の混乱も招くため、計画的に導入を進めることが大切です。

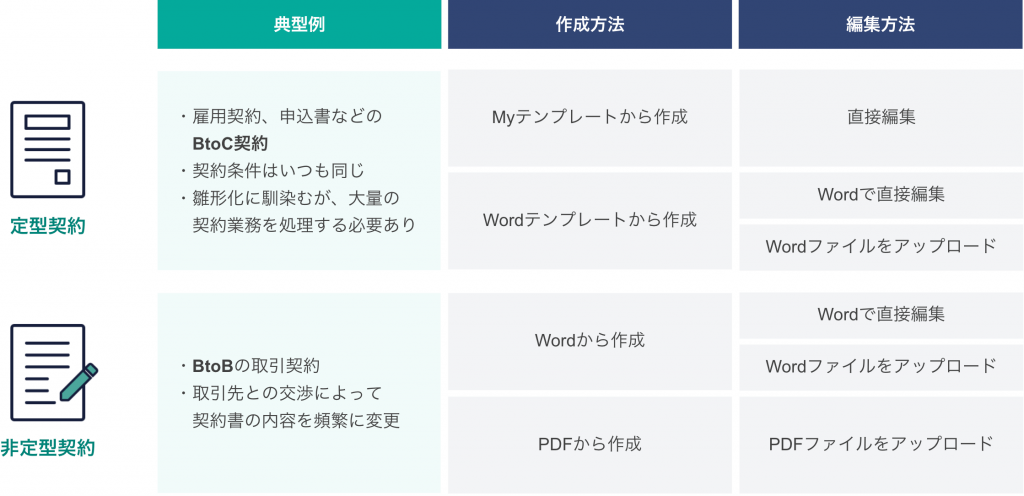

ContractS CLM

【特徴】

ContractS CLMでは、契約の種類に応じて契約書の作成方法を選択することができます。

雛形が定まっている定型契約と、非定型の契約、それぞれに応じて、最適な作成方法、編集方法をお選びいただけます。

※「Word直接編集」機能のご利用には、PC上にMicrosoft Wordアプリケーションが必要です。

雇用契約、申込書など定型の雛形を活用し作成する契約書については、Word、PDF、HTMLの形式でテンプレート化可能です。自社でもっているWordファイルのフォーマットをアップロードするだけでテンプレート化可能。 一度テンプレートを作成すれば契約書をミスなくもれなくスピーディに作成可能にします。

▶︎【詳しく知りたい方はこちら】ContractS CLMの主な機能

|

テンプレート機能 (契約条項分類、雛形等) |

○ |

|

契約書管理 (保管、全文検索、ソート等) |

○ |

|

AIレビュー ※他サービスと組み合わせ可 |

△ |

|

電子締結 |

〇 |

|

契約業務管理 (期限管理、契約管理台帳生成、メンテナンス、等) |

○ |

|

OCR読み取り機能 |

〇 |

|

API対応 (他サービスと連携が可能) |

〇 |

|

形態 |

クラウド |

- サービス名:ContractS CLM

- 提供企業:ContractS株式会社

- URL:https://www.contracts.co.jp/

▶︎3分でわかる CLMの「ContractS CLM」サービス説明資料はこちら

よくある質問

最後に、契約書の作成についてよくある質問と回答をまとめました。

契約書作成はどこに頼める?

契約書作成代行の主な依頼先としては、弁護士や行政書士が挙げられます。

正しい契約書を作成するだけなら行政書士、契約に関して幅広いサポートを求めるなら弁護士への依頼がおすすめです。

契約書はなくてもいいの?有効になる?

一部の契約を除き、契約は契約書を作成しなくても成立して債権・債務が発生します。

ただし契約内容に関して後からトラブルへ発展したとき、契約書は重要な証拠として機能します。

そのため、あらかじめ内容を精査した契約書を取り交わして契約を締結させるのが望ましいです。

訂正印と捨印にルールはある?

双方で合意したら、該当箇所に二重線を引いて正しい内容を記載し、契約時の押印と同じ印鑑で訂正印を押しましょう。

事前に捨印を押しておく場合も、契約の押印と同じ印鑑を使いましょう。

その後、訂正が必要な場合は該当箇所を訂正の上、捨印が押されている部分に訂正箇所を記載します。

【無料ダウンロード】5分でわかる契約書作成方法の資料はこちらで配布中です