ノウハウ 脱ハンコの効果とは?メリットや導入のポイントを解説

更新日:2025年03月28日

投稿日:2024年07月22日

脱ハンコの効果とは?メリットや導入のポイントを解説

企業や行政で進められている脱ハンコとは、業務のデジタル化を推進し、生産性向上やコスト削減といった効果をもたらす重要な取り組みです。

書類を電子化して押印を廃止することで、承認プロセスの迅速化やリモートワークの促進が期待できます。しかし、導入には業務フローの見直しやシステムの導入が必要となるため、順序立てて進めることが重要です。

本記事では、脱ハンコのメリット・デメリット、スムーズな導入のための進め方やポイントを解説します。

脱ハンコが推奨される理由はなぜ

脱ハンコとは、契約書や請求書といった書類への押印や、民間や行政の手続きの過程での押印を廃止するための取り組みを意味します。

脱ハンコが推奨される理由のひとつは、手続きの効率化とデジタル化の促進です。

河野内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和2年11月13日において、行政手続における押印の見直しが発表されました。これにより、行政手続きにおける押印の99%廃止、または廃止の方向で準備が進められることが決定しました。

見直し前は、押印を求めていた手続きは添付書類を含めて14,992種類ありましたが、そのうち99%が廃止、または廃止の方向で準備することが決定となりました。

加えて本人確認・本人認証にならない認め印は、全て廃止となりました。

脱ハンコの背景には、行政手続きの効率化だけではなく、社会全体のデジタル化を促進する狙いもあります。

ハンコに依存した業務フローは、紙の書類や対面手続きを必要とするため、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を阻害していました。

ところが新型コロナウイルスの影響により、非対面での手続きやテレワークの普及が進み、押印の必要性を見直す動きが加速しました。

政府は社会情勢を踏まえ、行政手続きの押印廃止を進めるための施策を打ち出しています。

脱ハンコを促す政府の施策

政府は地方公共団体でも同様の動きを進めるべく、2020年12月「押印見直しマニュアル」を公表しました。

2022年1月には、電子帳簿保存法が大幅に改正され、電子契約のルールも緩和されました。例えば、タイムスタンプの要件の緩和、税務署長の事前承認や電子取引の書面での保存の廃止などがあげられます。

2021年9月のデジタル庁の発足も考えると、国が主体となってデジタル化やDX化を広めようとする動きが見てとれます。

さらに、働き方改革や新型コロナをきっかけに、テレワークが広がりました。しかし、契約書などの押印のために出社しなければならないケースが依然として残っています。こうした「押印のための出社」をなくすことが、民間企業においても求められるようになりました。

【関連記事】電子契約の導入メリットとは?手順やおすすめクラウド型システムも紹介

ハンコ社会で起きる課題

ハンコ文化が残ることで、業務効率やコスト削減の妨げとなり、新しい働き方への対応も難しくなります。

脱ハンコ推進にあたり乗り越えるべきハードルは3つあり、それらもハンコ社会の弊害と言えます。

生産性の低下

押印の目的は承認の証明ですが、書類の回覧や押印依頼といった付随業務が発生し、優先度の高い業務を圧迫することで生産性が低下します。

コストや社内スペースを圧迫する

ハンコを使い続けるということは、紙の書類を使い続けるということです。

紙の書類が増えることで、保管スペースの確保、印刷・郵送費の負担が増大します。

また、紙書類の増加によりPDF化する書類が増えるといった理由で電子化の移行が困難になることも問題です。

テレワークの導入・定着を妨げる

押印業務のために出社が必要となることで、テレワークのメリットが薄れ、定着しにくくなります。

契約対応に時間がかかる

紙の契約書を使用すると、当事者間での郵送のやり取りが発生し、書類不備があれば追加の対応が必要となります。その結果、契約締結までの時間が長引く可能性があります。

脱ハンコ推進で乗り越えるべき3つのハードル

脱ハンコを進めるために乗り越えるべきハードルが3つあります。

- 社内の慣習的な押印の廃止

- 社内ワークフローの電子化

- 契約書類の電子化

上記の順に着手すると、容易なものから変更することができます。

①社内の慣習的な押印の廃止

最も取り組みやすいのは、慣習的に行われている押印の廃止です。習慣で押印しているものの中には、電子承認や口頭確認で事足りるケースは少なくありません。

例えば、社内イベントのお知らせの回覧。社内のグループチャットで共有するなどすれば、押印を使わずにツール上のリアクションで確認したことを記録できます。

まずは必須とは言えない押印をやめることが、脱ハンコの第一歩です。

②社内ワークフローの電子化

次に取り組むと良い課題は、社内のワークフローの電子化です。ワークフローが押印ありきになっていれば、脱ハンコは思うように進められません。

例えば、経費精算。紙の申請書で行うと書類に押印が必要です。ところが、システム上で申請できるようにすれば、担当者がオンライン上で申請から承認まで行えるようになります。また、進捗の可視化や業務時間の短縮も可能となります。

ただし、システムの導入や従業員への教育など、一定のコストや労力がかかる点は注意が必要です。

③契約書類の電子化

最もハードルが高いのは、社外との契約書類の電子化です。例えば電子契約ツールの選定や取引先との合意、電子契約に関する法令や法的要件の確認など、多くの調整が必要です。

しかし、システムを用いた電子契約によって、書類作成の削減や手続きの簡便化など業務のコンパクト化がすすみます。導入時のコスト、作業ハードルを乗り越えることができれば中長期的なメリットを見込めます。

現在では、電子契約と紙契約の両方を取り扱う企業が増えており、電子契約はますます普及するでしょう。

脱ハンコのメリット

業務効率化やコンプライアンス強化など4つのメリットを紹介します。

生産性の向上、業務効率化

脱ハンコによって、押印に付随する業務が不要になります。

また、書類を電子化することで、管理の手間も省けます。必要な書類をすぐに探せる点でも、業務効率化を期待できます。

コスト削減

電子媒体のやりとりになれば、郵送や印刷にかかる費用を削減できます。

また、紙の書類を保管するためのスペースも不要になります。社内で保管しきれなくなって社外に保管場所をレンタルする必要もありません。

さらに、電子契約では印紙貼付の義務がなく、取引金額が大きい場合には大きな経費削減となります。

コンプライアンス強化

紙書類は、電子書類と比較すると紛失や改ざんリスクが高いです。

一方、電子書類であれば、閲覧制限をかけたり閲覧・編集履歴を残したりとコントロールをかけられます。そのため、セキュリティを強化しやすくなり、書類の適切な管理につながります。

新しい働き方への対応

業務フローに出社が必要な工程が残っていると、リモートワークへの移行は難しくなります。

脱ハンコ化により、クラウドサービスで完結する業務が増え、出社しなくても業務を進められるようになります。その結果、リモートワークを条件とする優秀な人材の採用も現実的になります。

脱ハンコのデメリット

業務フローの変更や、システム導入にかかる費用への理解が求められます。

業務プロセスが変わる可能性

契約業務を例にすると、紙の書類では郵送が必要になるなど、紙と電子書類では締結までの流れが異なります。そのため、業務フローが大きく変わるケースも考えられます。

新しいプロセスに慣れるまで、トラブルや効率低下を想定しておくと良いでしょう。

システム導入にコストがかかる

電子契約システムなど、脱ハンコ化のために新たなツールの導入が必要になる場合があります。

導入にかかる初期費用と導入後に見込まれるコスト削減効果を比較して検討することが必要です。

脱ハンコの進め方

- 脱ハンコに取り組む目的を明確にする

- 電子化する範囲を決める

- システム選定

- 社内ルールやワークフローの見直し

- 社内外に周知(社外には事前承認を)

- 効果検証

上記の順で脱ハンコに取り組んでみましょう。

脱ハンコを進める際は、はじめに社内文書から取り組むことをおすすめします。社外と共有する書類は、関係先の協力が必要になるため、スムーズに進めるためには社内での準備が不可欠です。

社内文書から少しずつ電子化を進めることで、業務効率の向上やペーパーレスのメリットを実感しやすくなります。

また、脱ハンコの導入には業務プロセスの見直しが伴う場合があります。まずは試験的に取り組み、成功事例を作ることで、他の書類にも同様のプロセスを適用しやすくなります。

特定の部署から導入し、そのメリットが広まると、他の部署へもスムーズに展開できるでしょう。

では、それぞれのステップで求められることを詳しく解説します。

脱ハンコに取り組む目的を明確にする

まず、脱ハンコに取り組む目的を明確にしましょう。

例えば、業務効率化やコスト削減、ペーパーレスなど、脱ハンコで実現したいことを明らかにし、社内で共有します。

経営層から従業員まで広く理解と協力を得るために説明資料などを用意しても良いでしょう。

電子化する範囲を決める

一気に電子化を進めるのは負担が大きく、現場が混乱することが懸念されます。

特に、社外とのやり取りが必要な書類は、関係者との調整が欠かせません。

一気に進めるのではなく、優先順位を考えながら、着手しやすいものや業務効率化に直結するものから段階的に進めることが重要です。特に、脱ハンコの目的達成を妨げる要因となる書類は、優先的に電子化を進めることが望まれます。

電子化の範囲と進める順番を決定したら、法的要件の確認も忘れずに行う必要があります。全ての書類が電子化できるわけではないため、対応が必要なケースを事前に把握しておきましょう。

システム選定

電子化を進めるにあたり、適切なツールを選定することが重要です。例えば、契約業務には電子契約システム、業務全般の効率化にはワークフローシステムなど、目的に応じたシステムを選びます。

ツールを選ぶ際は、自社の課題を解決できるかどうかを軸に検討しましょう。また、ツールの特徴や費用対効果も考慮し、可能であればトライアル期間を利用して操作性を確認すると良いでしょう。

社内ルールやワークフローの見直し

電子化を進める過程で、社内ルールやワークフローの変更が求められることが予想されます。例えば、システムの導入によって不要な作業が削減されたり、押印ルールがなくなったりすることも考えられます。

既存のルールやワークフローが電子化に対応できない場合は、適宜見直しを行い、業務の効率化につなげることが重要です。

社内外に周知

文書の電子化によって、従来のやり取りと対応が変わる場面が出てきます。例えば契約書の場合、従来は紙の書類を郵送していましたが、電子書類に移行すれば郵送が不要になります。

対応の変化に応じられるようにするには、関係者の理解と合意が不可欠です。特に、社外の取引先には事前の承認を得る必要があります。電子化のメリットを説明し、システムの操作方法を記載したマニュアルなどを共有するとスムーズです。

また、社内の従業員に対しては、情報漏えいリスクを低減するためのセキュリティ対策についても周知し、必要に応じて研修を実施することをおすすめします。

効果検証

電子化によって脱ハンコの目的がどの程度達成されているか、定期的に検証することが重要です。効果測定を行うことで、業務改善につながる課題やワークフローの見直しが必要な点が明確になります。

関係者へのアンケートやヒアリングを実施し、現場の意見を収集しましょう。回答結果をもとに、システムの使い勝手や運用ルールの改善点を特定し、必要に応じて見直しを行います。

また、電子化による効果が出ていることを社内に共有することで、脱ハンコの意義や成果を再確認する機会となり、さらなる浸透を促すことができます。

脱ハンコ推進のポイント

脱ハンコを円滑に進めるには、単に電子化を進めるだけでは不十分です。

費用対効果を考慮した目標設定を行い、押印が必要な手続きと不要な手続きを明確にし、関係者が徹底できる環境を整えることが重要です。さらに、取引先の理解と承諾も欠かせません。

それでは、それぞれのポイントを解説します。

費用対効果を見据えた目標設定

脱ハンコを推進する際は、業務効率化やコスト削減といった具体的な効果を明確にし、実感できる目標を設定することが重要です。

例えば、業務フローの電子化によって業務スピードを向上させ、生産性アップを目指すといった内容が考えられます。

目標設定の際は、「契約締結までの時間を〇時間削減する」など、数値を用いた具体的な目標を立てることがポイントです。数値化することで効果測定がしやすくなり、脱ハンコのメリットや改善点が報告しやすくなります。

相手先の理解、許諾が必要

脱ハンコを進める際は、社内だけでなく社外関係者の理解と了承を得る必要があります。特に、取引先が紙媒体での文書作成や管理を基本としている場合、電子契約への移行に抵抗を感じることも考えられます。

そのため、営業担当者がスムーズに交渉できるよう、取引先向けの依頼文を準備しておくことをおすすめします。

以下に、3つの依頼文のサンプルを紹介します。取引先の状況に応じてご活用ください。

件名:契約手続きの電子化に関するご案内

株式会社○○

△△様

平素よりお世話になっております。

弊社では業務の効率化および環境負荷の軽減を目的として、契約手続きを電子化する取り組みを進めております。これに伴い、貴社との契約手続きについても電子契約への移行をお願いしたく、ご相談申し上げます。

電子契約の導入により、契約締結の迅速化や紙の使用削減といったメリットがございます。詳細についてご説明させていただきますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

●株式会社

担当者名

件名:電子契約導入のご協力のお願い

株式会社○○

△△様

いつもお世話になっております。

このたび、弊社では契約業務の電子化を推進しており、貴社との契約につきましても電子契約の導入を検討しております。

電子契約は、電子署名法に基づいた法的な効力を持ち、従来の紙の契約書と同様に安全に締結が可能です。また、締結のスピード向上やコスト削減の面でもメリットがございます。

貴社のご要望に合わせた対応も可能ですので、詳細についてご相談させていただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

●株式会社

担当者名

件名:ペーパーレス化推進に伴う契約手続きの変更について

株式会社○○

△△様

いつもお世話になっております。

弊社では、ペーパーレス化の推進と業務効率化を目的に、契約手続きの電子化を進めております。電子契約の導入により、紙の使用削減、郵送の手間やコスト削減が可能となり、環境負荷の軽減にも貢献できます。

つきましては、貴社との契約手続きも電子契約へ移行できればと考えております。詳細についてご説明させていただきますので、ご不明点がございましたらお知らせください。

何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

●株式会社

担当者名

ハンコが必要な手続き・不要な手続きの整理と周知

法令の規定や顧客の要望により、全ての手続きで押印を廃止できるわけではありません。そのため、押印が必要な手続きと不要な手続きを明確にし、担当者へ周知することが求められます。

手続きを分類する際は、以下のカテゴリーを意識すると整理しやすくなります。

- 電子契約が可能な手続き

- 法令で電子署名などが定められていない手続き

- 取引先から押印を求められる手続き

研修や説明会を実施することで、担当者の認識を統一し、脱ハンコの移行をスムーズに進めることができます。

脱ハンコに活用できるシステム

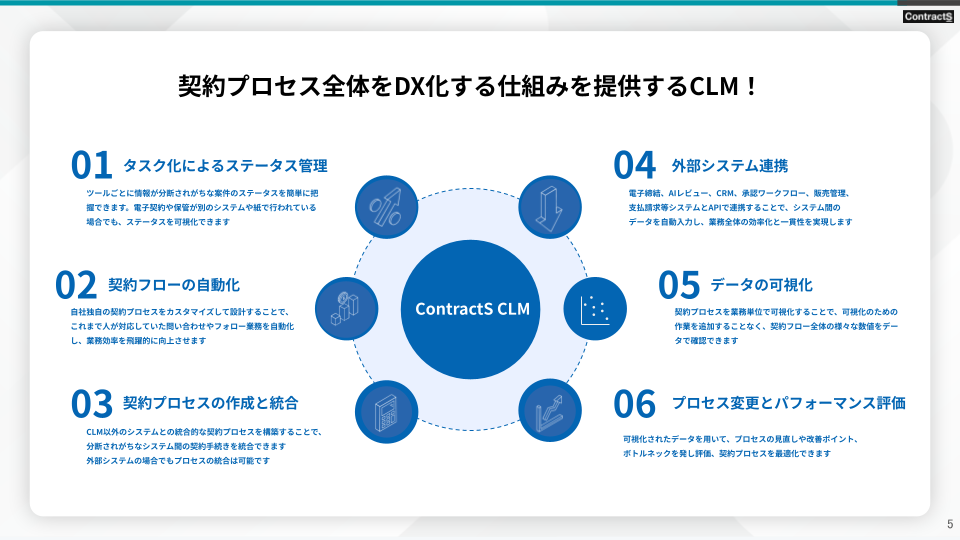

脱ハンコを進めるためのシステムとして、契約締結に特化した電子契約ツールと、契約業務の進捗や更新管理など契約のライフサイクル全体を管理するCLMシステムが挙げられます。

それぞれの特徴や主な機能について紹介します。

電子契約ツール

電子契約ツールは、契約書の作成から締結までをシステム上で完結できるツールです。主に企業間取引や雇用契約、不動産契約などの場面で活用されています。

電子署名や電子印鑑に対応しているため、紙を使わずに契約を締結することができます。また、

インターネット環境があれば、場所や時間を問わず契約手続きを行えるため、業務の効率化にもつながります。

電子契約ツールの主な機能は以下の通りです。

- 電子署名・電子印鑑機能

- 契約書の送信

- 契約書の保管・検索機能 など

CLMシステム

CLMシステムは、契約の作成から締結、管理までを一元的に行えるシステムです。

契約書の作成・承認・締結・保管だけでなく、契約更新の管理まで幅広い機能を持ち、契約書が誕生してから終了するまでのライフサイクル管理に対応します。

また、承認の進捗状況を可視化できる機能があるため、契約業務の遅延防止にも役立ちます。さらに、契約期限のリマインダー機能を活用することで、更新漏れを防ぐことができます。

CLMシステムの主な機能は以下の通りです。

- 契約書の作成・テンプレート管理

- 電子署名機能

- ワークフロー承認機能

- 契約期限のリマインダー機能

- 契約書の保管・検索機能

- レポーティング機能

- コメント機能 など

【第1回】リーガルテックの5分類を解説。契約の課題を解消する「契約管理」とは

脱ハンコでよくある質問

脱ハンコを進める中で、「なぜハンコ文化はなくならないのか」疑問に思う方も少なくありません。

ここでは、脱ハンコに関するよくある質問にお答えします。

脱ハンコはいつから進んでいますか

日本で脱ハンコが本格的に注目されるようになったのは2020年頃です。新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワークが普及する中、押印のために出社が必要になるという課題が浮き彫りになりました。

これを受け、政府は行政手続きにおける押印の原則廃止を発表し、多くの企業も政府の発表にならう形で脱ハンコを推進しました。

ウィズコロナの流れの中で、電子契約ツールやワークフローシステムの導入により、多くの業務がデジタル化されています。しかし、業界や企業によって導入のスピードには差があり、完全な脱ハンコには至っていません。

ハンコ文化がなくならないのはなぜですか

ハンコ文化が根強く残る理由のひとつに、日本では「押印=正式な手続き」とする意識が強いことが挙げられます。行政手続きでは押印の廃止が進んでいるものの、長年にわたり契約書や公的文書への押印が信頼性の証とされてきました。

また、法令で電子化が認められていない文書があることも、完全な脱ハンコが難しい要因のひとつです。例えば、農地の賃貸借契約書などは、2025年3月時点では紙での契約が求められています。

不動産の賃貸契約についても、電子契約が進んでいるものの、顧客の要望に応じて従来の紙の契約書と押印を用いた締結が行われるケースもあります。

さらに、電子化を進めるには業務フローの変更や新システムの導入が必要となりますが、社内の反発が大きい場合などはスムーズに移行できないこともあります。

ただし、電子署名の法的要件整備やデジタル庁の発足など、政府は脱ハンコを推進する動きを強めています。今後、業界の慣習や法規制の見直しが進めば、徐々に脱ハンコが広がる可能性は十分にあるでしょう。

まとめ

脱ハンコは、生産性の向上やコスト削減、コンプライアンス強化、そして新しい働き方への対応など、多くのメリットをもたらします。脱ハンコの利点を実感するためには、社内の文書から少しずつ始めることをおすすめします。

業務フローの変更やシステム導入時のコストなどを許容する必要はあるものの、長期的に見れば大きな効果を期待できるはずです。