ノウハウ 法務が行う契約書管理とは?管理方法からシステム選びのポイントまで解説

更新日:2025年04月2日

投稿日:2024年07月9日

法務が行う契約書管理とは?管理方法からシステム選びのポイントまで解説

契約書は一度締結してしまえば終わりというものではありません。多くの契約書には有効期限が定められており、有効期限を過ぎた場合には契約が終了してしまうため、契約を更新する必要があるケースが少なくありません。

また、契約期間中にトラブルや問題が起きた際、その契約書の内容を確認する必要があります。そのため、締結済みの契約書はいつでも確認できるよう、適切に管理しておく必要があります。

本記事では契約書を中心とした文書管理の重要性とその課題の解決方法について解説します。

法務が関わる文書管理業務

文書管理業務のうち法務が携わる可能性のある業務としては、契約書管理業務や社内規程管理業務が考えられます。

両者に共通するのは、いずれの文書も後から確認する必要があるため、原本の保管を適切に行う必要がある点です。

特に社内規程は改訂が行われることも少なくないため、バージョンごとに分けて適切に保管する必要があります。

契約書管理とは

法務の文書管理に含まれる「契約書管理」とは、契約書を保管するだけでなく、持ち出した人や閲覧した人の記録や契約書をすぐに取り出せるようにする業務です。

取り扱う契約書は、売買契約書・雇用契約書・請負契約書・秘密保持契約書など、企業によって様々なものがあります。

契約書は会社法や法人税法などの法律で保管期間が定められているため、どんな企業にも適切な契約書管理が求められます。

契約書管理の方法

契約書を管理する方法の例として、以下3通りのやり方を解説します。

エクセルで管理する

従来の契約書管理で主流とされていた方法が、Excelによる契約管理台帳の作成です。

シート上に契約期間や契約金額、契約書の内容などをリスト化のうえ保管します。

| エクセルのメリット・デメリット | |

| メリット | 基本的な操作方法の認知度が高いので導入しやすい |

| カスタマイズ性が高く台帳フォーマットを自作できる | |

| デメリット | 管理する契約書が多いと入力や管理に手間がかかる |

| 自動化できる作業には限界がありミスが起こりやすい | |

| 管理に関する情報をリアルタイムで共有できない | |

クラウド型契約書管理システムで管理する

契約書管理システムとは、契約書管理に関わる業務を管理できる、特化型のシステムです。

契約情報を自動で抽出して管理台帳を作成したり、契約書を検索して迅速に見つけ出したりする機能が備わっています。

大きく分けて「オンプレミス型(自社で整備・運用・保守する)」と「クラウド型」の2種類がありますが、クラウド型なら低コストかつ運用・保守の手間がかかりません。

| クラウド型契約書管理システムのメリット・デメリット | |

| メリット | オンプレミス型よりも導入・運用コストが低い |

| 契約書の紛失や物理的な持ち出しを防止できる | |

| 検索機能で必要な契約書をすぐに確認できる | |

| アクセス制限で不正な操作を防止できる | |

| デメリット | ネットワークトラブルが起こると使えない |

| セキュリティレベルは運営会社によって差がある | |

| カスタマイズ性が低い | |

汎用的な文書管理システムで管理する

他の文書管理のために文書管理システムを導入している場合は、それを契約書管理にも活用するという手もあります。

文書管理システムは請求書・稟議書・マニュアルなど、社内文書全般に対応したものも多いです。

既存の文書管理システムがこのようなタイプなら、契約書管理への活用も検討して良いでしょう。

|

文書管理システムのメリット・デメリット |

|

メリット |

あらゆる文書を一元管理できる |

|

検索機能で必要な文書をすぐに確認できる |

|

|

管理する文書が多くても保管コストを削減できる |

|

デメリット |

契約書に特化した機能は備わっていないことがある |

|

管理する文書が膨大だと管理作業に手間がかかる |

|

法務の文書管理が重要な理由

企業の法務部門として、検索性やセキュリティなどを考慮した文書管理の徹底は重要な取り組みです。

法務が文書管理を徹底すべき理由としては、以下の6つが挙げられます。

証跡保存のため

企業における証跡(しょうせき)とは、業務プロセスやITシステムの処理などが、ルールに沿って行われていることを証明する記録です。

証跡にあたる記録の種類は数多くありますが、その中でも契約書は「会計や人事に関わる取引が適切に行われたことを示す証跡」にあたります。

自社での不正な取引を抑制するため、万が一不正な取引が疑われても正当性を証明するために、証跡となる契約書をすぐに取り出せるよう管理しておく必要があります。

期限管理を行うため

契約書には期限が設けられており、そのすべてを把握することは非常に困難です。

しかし、すべての契約書の期限をいつでも確認できるようにしないと、更新期限の見落としによる様々なトラブルが起こります。

紛失を防ぐため

契約書管理がずさんだと、どの契約書をどこへ保管しているのかが分からず、最悪の場合紛失するおそれがあります。

また、第三者による持ち出しや閲覧も容易な状況なら、紛失から機密情報の漏えいに発展するリスクも高まります。

自社の信用の失墜につながる重大なリスクを回避するには、最低でも機密性が確保された管理体制が欠かせません。

自社のリスク管理のため

契約書管理を最適化していないことにより起こり得るリスクをまとめると、以下の通りです。

- 情報漏洩リスク

- 法令違反リスク

- 訴訟リスク

上記のようなリスクを放置すれば、決して少なくない金銭的損害や信用の失墜につながり、その後の企業活動に著しい影響がもたらされます。

契約書管理とは企業におけるリスク管理の一環であり、安定した企業活動の実現には避けて通れない取り組みです。

契約書管理の不備によるリスクの詳細については、後ほど詳しく解説します。

法的責任を全うするため

会社法や税法では契約書の保存期間が定められており、期間満了までに誤って契約書を破棄すると法令違反となってしまいます。

例えば会社法では最長10年、法人税法では7年が契約書の保存期間です。

一定期間におよぶ契約書の適切な保存・管理は、単に自社の信用を守るだけでなく、会社としての法的責任をするという意味でも重要です。

文書管理されていない場合の問題

では、文書管理が適切に行われていない場合、どのような問題が発生するでしょうか。ここでは文書管理が適切になされていない場合の問題について解説します。

業務効率が低下する

契約書が適切に管理されていない場合、どこに契約書が保管されているか分らず、後から内容を確認しようとした際になかなか契約書を見つけることができないといった問題が発生します。

そうなると契約書の確認に時間がかかってしまい、業務効率が低下します。

契約の更新時期を見落とす

契約書の管理が適切に行われていない場合、契約の更新時期を見落とすといった事態が発生する可能性があります。契約の更新時期を見落とすと、契約の有効期間が満了し、契約が終了してしまいます。

その結果、ビジネスに必要な契約が締結されていない状態になり、たとえ取引が継続していても、トラブルが発生した際に対処法を定めた契約がなくなってしまうことも考えられます。

このように、契約の更新時期の見落としには様々なリスクがあるため、契約の管理を適切に行い、更新時期の管理を怠らないようにする必要があります。

トラブルの際にどのように対応して良いのか分らない

契約書が適切に管理されておらず、なかなか見つからない場合や最悪紛失してしまった場合、取引でトラブルが起こった際に契約書の内容が確認できないため、どうやって解決するのか分らないといった事態になってしまいます。

契約書には契約時に想定された様々なリスクに対応するための対処法が記載されています。そのため、契約書が見つからないとこうしたリスクが顕在化した際にどのように対処するように定めていたのか分らなくなってしまうのです。

規程改訂の際にどのバージョンが最新なのか不明確になる

規程類の保管を法務が行う場合、注意すべき点は、規程類が頻繁に改訂されるため、複数のバージョンが存在することです。そのため、バージョンの数が増えると、最新のバージョンがどれなのか分からなくなってしまう可能性があります。

機密情報が漏洩する

契約書には、取引の条件や個人情報、機密情報など重要な情報が記載されています。

そのため、契約書の閲覧・持ち出しが誰でも可能な状態だと、機密情報の漏洩リスクが高まります。

特に企業のコンプライアンス違反に厳しい傾向にある現代において、機密情報の漏洩は自社に甚大なダメージを与えかねません。

そのような事態を防ぐためにも、契約書管理の一環としてセキュリティ対策を施し、機密情報の漏洩リスクを抑える必要があります。

法令違反や訴訟リスクが高くなる

契約書の適切な管理体制が整備されていないと、各契約書に何が記載されているのか・どこに保管されているのかが分からなくなります。結果的に契約更新や解約期限を見逃し、解約を逃すことによる不要な支払いなど、経済的損失のリスクをも伴う点に注意が必要です。

また、契約書を紛失した場合には契約内容を確認できなくなり、裁判における重要な証拠を失うことで、不利な結果を受け入れざるを得ないリスクがあります。

【関連記事】契約業務で発生する具体的なリスク、課題とその解決方法

重複契約が生じる

契約書を適切に管理できていないと、重複契約につながる可能性もあります。

同じ取引相手・同じ内容の契約を締結すれば、どちらの契約書が法的効力を持つかが不透明になります。

その結果、万が一取引に関するトラブルで法的紛争に発展した際、契約書の有効性を巡って事態が複雑化するおそれがあります。

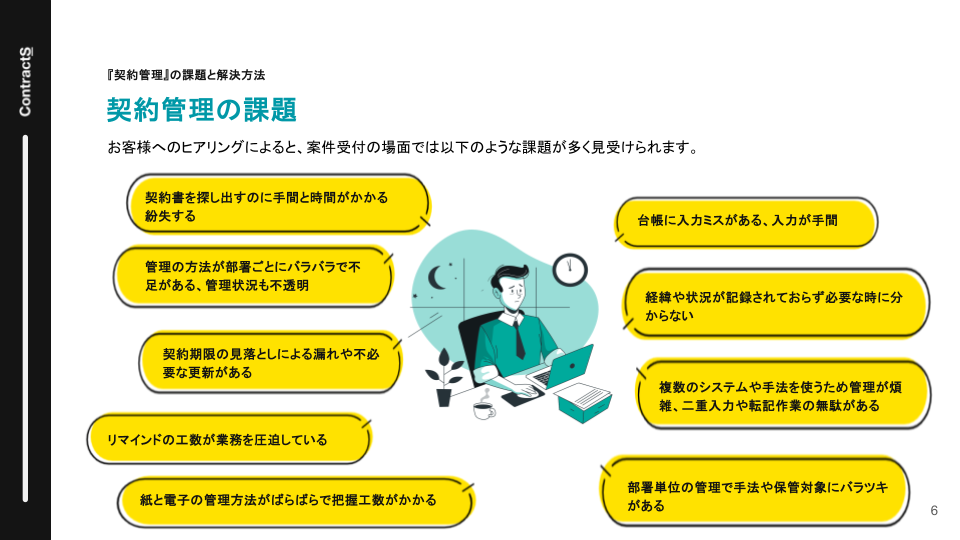

法務の文書管理(契約書管理)にありがちな課題

契約書をはじめとする文書の管理体制の重要性や不十分な場合のリスクは理解できても、すぐに管理体制を最適化できるとは限りません。

管理体制を改めようにも、以下の課題が立ちはだかり構築が難航するケースも多いです。

契約書が探しにくくなる

紙の契約書を管理するにあたって、1枚1枚をファイリングしてキャビネットなどにしまっておくという方法が一般的です。

しかし、ファイリングのミスや保管場所(キャビネット)の誤りなどにより、必要なときに契約書が探しにくくなるリスクがあります。

解約・契約更新漏れ

契約書本体には契約の更新日や終了日といった期限が記載されていますが、担当者がすべての日付を記憶することは現実的ではありません。

その一方で、各契約の期限を把握できなければ解約や契約更新漏れといったトラブルにつながります。

とはいえ、いかにして各契約の期限が迫っていることに気が付き、必要な対応を取るかはネックとなりがちです。

過去情報を活用できない

契約書管理で押さえるべきポイントとしては、「可用性」も挙げられます。

過去の契約で発生した契約書審査の際の重要なコメントや相手方との交渉内容、その結果に伴う変更の履歴は、今後の類似案件をスムーズに進めるうえで必要な情報です。

上記のような情報をすぐに取り出して再利用できない管理体制となってしまい、業務効率の効果が実感できないというケースもあります。

版管理ができない

契約書のドラフト作成から締結までの間、相手方との交渉によっては契約書の内容に変更や修正が加えられることが多いです。

変更・修正後は最新版の契約書タイトルをその都度変えて保管しておくなど、手作業ベースの版管理をしている方もいることでしょう。

しかし、手作業による管理は入力ミスが発生しやすい他、作業の担当者以外は最新版の契約書を把握できない事態(属人化)に陥る場合があります。

担当者以外は契約書の更新タイミングが分からず、誤って旧バージョンの契約書で契約を締結してしまう可能性に注意が必要です。

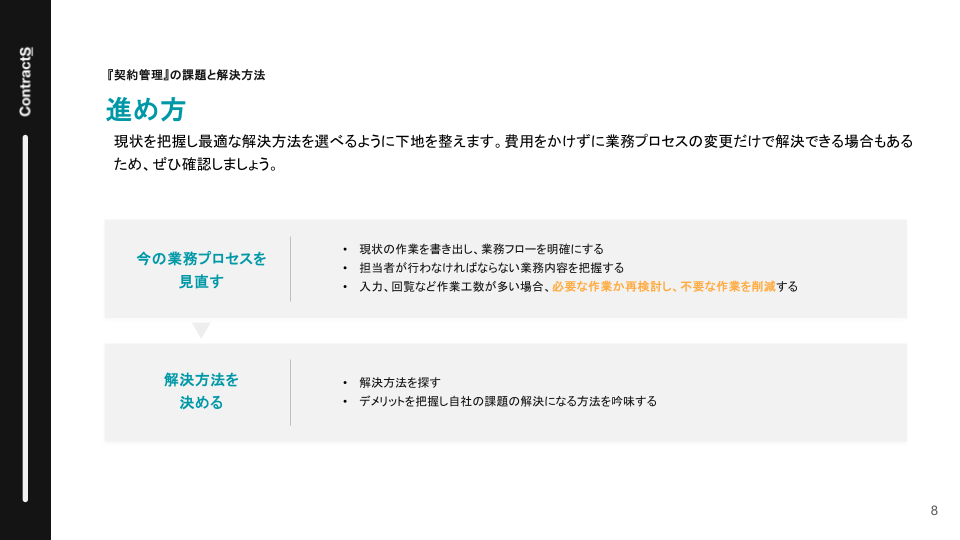

法務の文書管理の課題解決方法

では、法務の文書管理の課題解決としてどのような方法が考えられるでしょうか。ここでは文書管理の課題解決方法について解説します。

運用ルールの見直し、策定

従来の契約書管理の方法を見直し、必要に応じて新たな運用ルールの策定を検討しましょう。

特に、以下のポイントの見直しは重要です。

- 契約書の保管場所

- 契約の更新や解約時期の管理方法

- アクセス権限

紙の契約書を保管している場合は、どのファイルに分けてどのキャビネットで保管するのか、物理的な持ち出しを防ぐためにどのような対策をすべきなのかを検討します。

電子契約を活用するなら、契約書データの一元管理に加えて特定のユーザーのみ閲覧権限を付与できる電子契約システムの導入もおすすめです。

契約書管理台帳を作成し、契約書の管理を行う

最も手軽な文書管理の方法としては、Excelなどで契約書管理台帳や文書管理台帳を作成し、これを用いて契約書などの管理を行う方法があります。

契約書管理台帳には、一般的に契約の相手方や有効期限、更新時期、契約内容などが記載されます。こうした契約に関する情報を一元化することで、契約書管理を行うのが契約書管理台帳による方法です。

ただし、基本的に人力での管理となるため、担当者が更新時期を見落としてしまうリスクは排除できません。

このように、ヒューマンエラーによる管理ミスが起こりうるのが契約書管理台帳による管理のデメリットと言えるでしょう。

【関連記事】Excelでの契約書管理台帳の作り方について解説

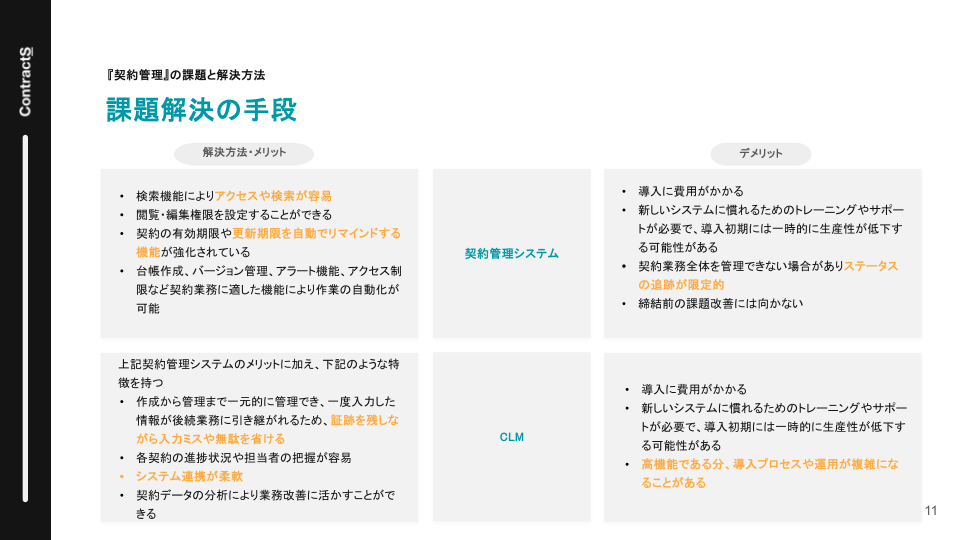

契約書管理システムを導入し契約書管理を行う

契約書管理システムを導入し契約書管理を行うのも1つの方法です。

契約書管理システムは契約書を電子データ化し、取り込むことで契約書のデータベース化ができるほか、契約書の更新時期が近づくとアラート機能で知らせてくれるため、契約書の更新漏れなどを防ぐことができます。

契約情報を一元管理できるシステムを導入する

契約情報を一元管理できるシステムを導入することも1つの方法です。

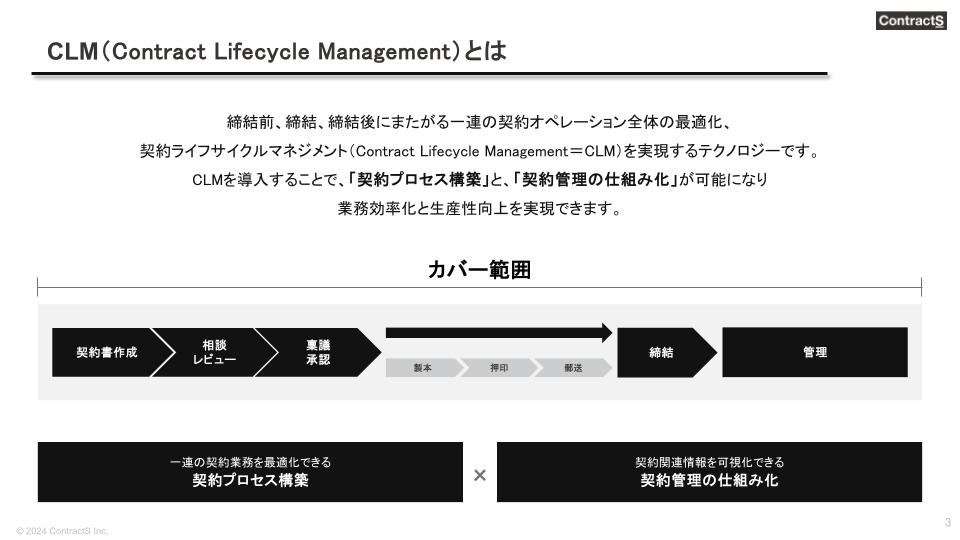

例えば、契約書ライフサイクル管理システムCLMは単に契約書を管理するだけで無く契約書業務にまつわる全てのプロセスを1つのプラットフォーム上で管理することができます。

そのため、契約を作成する段階のやりとりから締結後の契約書の管理までの全ての証跡、書類情報を一元的に管理でき、情報の紛失、台帳の作成手段など様々な情報を探し出す時間を短くし、台帳作成などの人の手による作業ミスを減らすことができます。

【関連記事】CLM(契約ライフサイクルマネジメント)とは?システムや概念を徹底解説

電子契約でペーパーレス化を進める

契約書を電子化する方法としてはスキャニング作業もありますが、その場合は原本である紙の契約書が残り続けます。

そのため、原本を保管するためのスペースが圧迫されたままになり、保管コストがかさみます。

今後発生する契約に関しては、紙ベースの契約ではなく電子契約を積極的に活用することも検討しましょう。

電子契約なら紙の契約書そのものが不要であり、長い目で見ると保管コストの削減につながります。

契約書管理の理想の姿

契約書管理の理想的な姿をイメージするうえで、どんな企業にも共通するポイントがあります。

それは、「契約書の作成・承認・締結という各工程に連動して台帳化が行われ、管理に伴う入力作業の削減」を実現できる体制です。

その体制を可能とするには、作成から管理まで契約業務を広くカバーする契約書管理システムやCLMの導入が最適です。

契約書管理システムなら、契約締結までのプロセスに関わる情報をシステム上で一元管理できます。

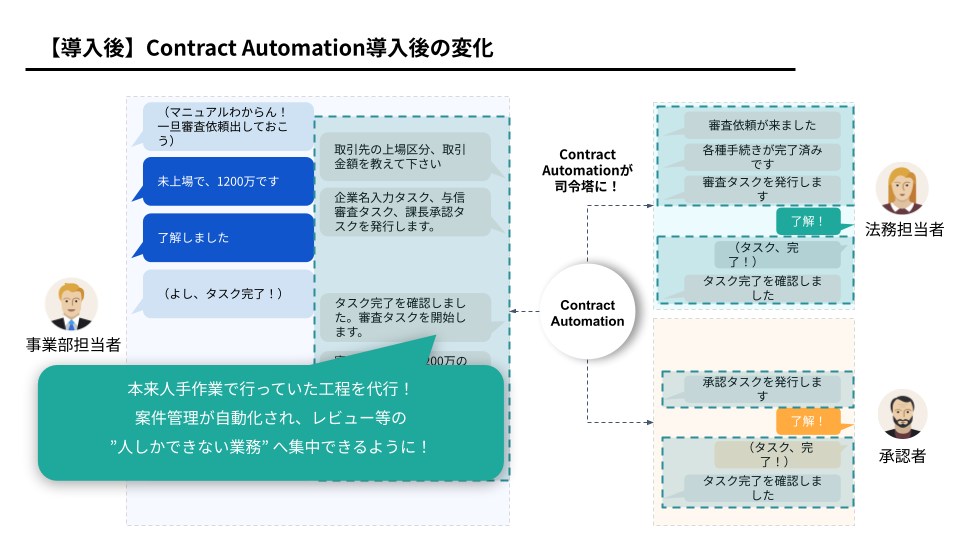

また、機能として特定の作業を自動化・効率化できる場合はシステムに任せることで、判断や契約交渉など人にしかできない重要な業務に注力しやすくなります。

法務の文書管理(契約書管理)で重要なポイント

適切な契約書管理を実現するためには、以下4つのポイントを意識した管理体制の構築が重要です。

保管期間を把握できるようにする

契約書を含め、会社で発生する様々な文書は法律により一定期間の保存が義務付けられています。

主な文書の種類とそれぞれの保管期間は、以下の通りです。

|

文書 |

期間 |

|

契約書(取引証憑書類) |

7年 |

|

電子取引の取引情報 |

7年 |

|

源泉徴収簿 |

7年 |

|

株主総会議事録 |

10年 |

|

取締役会議事録 |

10年 |

また、法的には義務付けられていないものの、事業を継続するにあたって永久保存が必要と考えられる文書も数多くあります。

実際に管理する文書はそれぞれどのくらいの期間保存すべきかを把握できなければ、適切な管理体制は構築できません。

まずは各文書の保存期間の把握から始めましょう。

その他文書の保存期間については、以下の記事をご覧ください。

会社で扱う書類の保管期間一覧!保存・処分のルールと負担を減らすアイデア

保管ルールが守られやすいように工夫する

契約書管理や文書管理の運用ルールを改めたら、そのルールを周知するためにマニュアルなどを作成します。

しかし、現場がマニュアル上のルールを順守してくれず、統制がとれなくなってしまうケースも見受けられます。

その主な原因は、「ルールが分かりにくいこと」にあります。

文面が長すぎたり、画像だけに頼って説明文が不足していたりするマニュアルだと、各従業員は新しいルールをインプットすることができません。

ルール策定の目的・要点・注意事項といった重要な情報を端的かつ明確に記載し、適度なボリュームでテキストと画像を使い分けるといった工夫が大切です。

期限管理を徹底する

管理する文書ごとの保存期間を把握したら、それに基づき社内での管理期間を設定しておきましょう。

保存期間中はすぐにその文書を使用できる状態を保ち、定期的に期限を確認します。

また、契約書の場合は契約書の有効期限や自動更新の有無などについても、確認が必要です。

契約管理システムや文書管理システムに備わっている期限の通知機能などを活用すると確認漏れを防止できます。

保存期間を過ぎた文書は、物理的な方法かデータ削除で確実に破棄しましょう。

安全な共有のためのルールを設ける

契約書は法務部だけでなく、他部門の担当者も閲覧・使用する文書です。

法務部の他に契約書の閲覧・使用が必要な部門と担当者も把握のうえ、必要な人にだけ共有できるようにルールを設けましょう。

システムによる管理なら閲覧制限機能の利用で、簡単に共有範囲を制限できます。

エクセルで管理する場合は、ファイルを保存する際に閲覧・編集それぞれの権限を与えるパスワードの設定が可能です。

紙の契約書に関しては、鍵付きのキャビネットに保管するという手があります。

鍵は管理の担当者が保管し、持ち出し・閲覧を希望する人への許可と台帳への記録で共有の安全性を確保できます。

法務の文書管理(契約書管理)体制の整備手順

契約書管理体制で重要なポイントを理解したら、順を追って管理体制を整備していきましょう。

以下より、契約書管理体制を整備するうえでの基本的な手順を解説します。

①管理部門・担当者を選定する

契約書を管理する部門を選定します。

会社によっては、法務部の他に総務部で契約書を管理する場合もあります。

部門を決定したら、その部門の誰が管理にまつわる業務を担当するかを決めましょう。

具体的には、契約書の整理・期限の確認・入力作業といった業務の担当者や責任者です。

また、管理体制の構築や改善も担当者・責任者を中心として取り組んでいきます。

②管理する契約書と管理上の課題を把握する

社内にある契約書の全体を把握し、担当部門での管理対象を定めます。

まずはすべての契約書の数と保管期限を確認し、その結果に基づいて必要な対応を決めていきましょう。

また、離れた場所の事業所・オフィスで管理していた契約書も担当部門で管理する場合は、特定記録郵便や書留郵便など、配達記録が残る方法で郵送してもらいましょう。

管理する契約書の全体像を把握したら、現状の管理体制と照らし合わせて改善すべき点を洗い出します。

③破棄する契約書をリスト化して破棄を進める

すでに保管期間が過ぎて不要となった契約書を保存し続けても、スペースを圧迫するのみでメリットはありません。

したがって、不要な契約書を仕分けたうえで破棄を進めましょう。

契約書には機密情報が含まれているため、閲覧や復元ができない方法で破棄する必要があります。

紙の契約書を破棄する方法としては、シュレッダーの使用が一般的です。

また、コストはかかりますが手間をかけずに文書を復元不可能な状態にしてくれる、「溶解処理サービス」を利用するという手もあります。

④過去の紙契約書をデータ化する

各契約書の情報や管理状況を確認しやすくするため、「既存の契約書のデータ化」として管理台帳を作成します。

管理台帳に含める項目に決まりはありませんが、一般的には以下のような項目を記載します。

- 契約書のタイトル

- 取引相手

- 管理番号

- 契約締結日

- 期限

- 契約書の種類 など

管理台帳を作成したら、項目に沿って必要な情報を入力していきます。

膨大なボリュームで、社内での対応が難しい場合は外注サービスも検討しましょう。

⑤過去の契約書の保管とルールの設定・実行

データ化を終えたら、契約書の原本をファイリングしてキャビネットなど所定の場所へ保管します。

電子化する場合は、スキャン・サーバーへの保存作業も必要です。

契約書の保管作業まで済ませたら、新しい管理体制を導入したあとの業務フローや管理規程を定めます。

誰が見ても各ルールを理解できるようにマニュアルを作成し、関係者全員へ周知します。

その際、ただマニュアルを配るだけでなく、説明会や研修など対面での説明を交えて内容を共有する場を作ると良いでしょう。

契約書をシステムで管理するメリット

契約書管理にシステムを導入することの主なメリットは、以下の3つです。

- 検索性と業務効率の向上

- 契約更新時期を見落とす心配が無い

- やりとりの履歴も一元管理できる

なぜ上記のようなメリットが得られるのか、詳しく解説します。

検索性と業務効率の向上

契約書管理システムには検索機能が備わっており、契約相手・日時・担当者など特定の条件による絞込み検索や、キーワード検索で契約書を探せます。

紙の契約書のように、ファイルをひとつずつ開いて探す必要がなく、必要な契約書をすぐに確認できるため、業務効率の向上につながります。

契約更新時期を見落とす心配が無い

契約書管理システムの多くは、契約書の有効期限や更新日時が近づくと通知が届く機能もあります。

管理する契約書の数が増えるほど、各契約の更新時期を把握し続けることが難しくなり、更新の抜け漏れが発生するリスクが高まります。

契約書管理システムなら、システム側から自動で通知されるため抜け漏れを防止できます。

さらに、担当者が期日を覚えておく必要はないため、業務負担の軽減にもつながります。

やりとりの履歴も一元管理できる

紙の契約書だと、承認までのフローややりとり可視化されないため、後からどのようにして承認を得たのかを確認しにくいことが難点です。

一方で契約書管理システムなら、契約書の承認フロー・やりとりの履歴がログとして残ります。

そのため、契約書の承認に関して責任の所在が明らかとなり、不正な承認のリスクを回避できます。

【関連記事】契約の経緯・履歴情報がないことのリスクとその解決方法

【一覧】契約書管理システムの機能

システムによって異なる場合がありますが、契約書管理システムでは以下のような機能が活用できます。

- 管理台帳の自動作成

- 検索機能

- 契約の更新期限管理、アラート

- 契約書のアクセス権限管理

- 文書間の差分比較

- メッセージ機能

- 紙の契約書の電子化

- 契約書のPDFファイルのテキストデータ化(OCR)

そのシステムが、契約業務においてどの範囲に特化したものかによって備わっている機能が変わります。

導入の際は自社の契約業務の現状を見直して問題点を洗い出し、その問題の解決につながる機能を備えたシステムを選びましょう。

契約書管理のできるシステムは3種

契約書管理システムのタイプは、大きく以下の3つに分けられます。

- 契約書管理に特化したもの

- 締結機能も含み契約業務全体をカバーするもの

- 文書全般を管理するもの

自社が抱える問題や企業規模などによって適したタイプは変わるため、それぞれの違いを理解しておくことも大切です。

契約書管理に特化したもの

一元管理・検索・更新期限管理など、「契約書の管理」を前提とした機能が備わっているタイプです。

すでに締結した契約書を効率的に保管したい場合に適しており、操作性もシンプルなシステムが多いため、契約書管理システムの基本的な使用感を試したい場合にもおすすめです。

【関連記事】契約書管理システムとは?種類・主な機能・比較ポイント

締結機能も含み契約業務全体をカバーするもの

契約書管理だけでなく、契約書の作成・承認・締結もシステム上で可能とするタイプです。

電子署名・タイプスタンプ付与機能により、セキュリティを強化した安全な電子契約を可能とするものもあります。

契約業務を担う部門の業務効率向上に取り組みたい場合や、既存システムとの互換性も考えて契約管理システムを選びたい場合に適しています。

文書全般を管理するもの

いわゆる「文書管理システム」と呼ばれるタイプで、契約書だけでなく社内で用いる様々な書類の管理が可能です。

ひとつのシステムで、契約書だけでなく証憑書類や稟議書などの文書も一元管理できます。

汎用性・カスタマイズ性の高さを求めるなら、文書管理システムが適しています。

契約書管理システムを選定する際にチェックしたいポイント

契約書管理システムには数々のメリットがありますが、うまく活用するにはシステム選びの段階でいくつかのポイントを押さえる必要があります。

ここでは、システムのメリットを十分に活かすために知っておきたい9つのポイントを解説します。

どのタイプのシステムを利用するか

先述したように、契約書管理システムにはオンプレミス型とクラウド型があります。

オンプレミス型は、サーバー構築から管理まで自社で行うタイプのシステムです。

カスタマイズ性に優れている他、ネット環境の影響を受けないため不正アクセスのリスクが低いというメリットもあります。

その一方で、導入コストはクラウド型よりも高く、運用保守のコストも継続的に発生します。

クラウド型は、サービスの提供事業者が保有するサーバーで構築されたシステムを利用します。

オンプレミス型よりも導入コストが低く、自社でのメンテナンスも不要です。

また、データはクラウド上に管理されるため、場所を問わず情報共有ができ、テレワークを導入したい場合の手段としてもおすすめです。

しかし、カスタマイズ性が低くインターネットに接続しなければ使えないというデメリットもあります。

セキュリティ基準は自社に合っているか

機密情報を取り扱う契約書管理において、セキュリティは特に重要なポイントです。

管理体制の関係上、契約書を閲覧できる担当者が限られている場合はアクセス権限をどの程度まで設定できるのかを確認しておきましょう。

契約管理システムの中には、ユーザーごとに詳細な権限設定が可能なものもあります。

他にも、データの暗号化技術やログイン時の二段階認証の有無、アクセス記録の記録など、どのようなセキュリティ対策が施されているかも要確認です。

具体的な費用

システムの導入に伴い発生する費用の内容も確認しておきましょう。

オンプレミス型の場合はハードウェアの購入費や開発費などのまとまった初期費用に加え、運用保守に関わるランニングコストがかかります。

クラウド型は、システムによって月額料金が発生する場合もあれば従量課金制の場合もあります。

どちらを選ぶにしても、自社の予算も加味しながら費用対効果に期待できるシステムを導入することが大切です。

自社の課題に合った機能は搭載されているか

契約書管理システムには「契約書の作成」や「承認ワークフロー機能」、「バージョン管理機能」などの機能があり、システムごとに搭載されている機能が異なります。

自社が契約書の管理体制で望むことは何か、どんな課題を解決すべきかを明確にしたうえで、それに最適な機能を定めておきましょう。

その機能の有無を判断基準の中心にすると、スムーズにシステムを選定できます。

紙・電子どちらの契約書にも対応しているか

システムの導入後も紙での保管が必要な契約書がある場合は、電子契約書だけでなく紙の契約書の保管も可能な機能の有無に注目してシステムを選びましょう。

具体的には、スキャンしたデータをアップロードし、電子化した書類をシステム上に保存できる機能や、スキャンした契約書の文面をテキストデータに変換できる機能(OCR)などです。

このような機能を活用すれば、電子・紙で契約書が分散することがなく、効率的に管理できるようになります。

操作性は現場に馴染みやすいか

多機能なシステムや画期的な機能が搭載されたシステムは魅力的ですが、操作性が悪いとシステムが現場に浸透せず、活用されなくなるケースも多いです。

特にITツールを使い慣れていないメンバーがいる現場にシステムを導入するなら、操作がシンプルかつUIが分かりやすいものを選びましょう。

使える機能が限られていても、操作性がシンプルなシステムならITツールに不慣れな人でも安心して使えます。

ベンダーに長期的な経営の信頼性は望めるか

システム導入において盲点となりがちなポイントが、ベンダーの将来性です。

企業として長期的かつ安定した経営が行えないベンダーだと、事業縮小や倒産によりシステム開発のプロジェクトを中断せざるを得なくなるリスクが生じます。

また、システムを導入できてもベンダーの経営状況が不安定だと長期的な運用保守やサポートを受けられず、最悪の場合は別の事業者への依頼を余儀なくされるおそれがあります。

プロジェクトの開始からシステム導入、その後の活用まで安心して任せることのできるベンダーを探すことも、重要なプロセスです。

保管ルールに沿った運用が可能な仕様か

各社において、契約書の保管ルールはさまざまかと思います。契約の締結作業、保管、期限管理といった管理業務を特定の部署に集約して行う場合、その部署内だけでルールを周知すればよいため、作業者が少なく、保管ルールを逸脱せずに運用しやすいという利点があります。

しかし、契約書の保管管理を部署ごとに行う場合、各部署で契約書管理台帳を持ち、保管に関わる人数も多くなるため、意図せずルールを逸脱してしまうリスクが高まります。

このような場合の課題は、大人数に対してルールを確実に周知し、適切に実行できるようにすることです。マニュアルを用意すれば、体系的にルールを学ぶことはできますが、実際にルールを守るべき場面で内容を覚えていなければ、適切な対応ができません。特に、契約業務に常に従事していない社員にとっては、ルールを完全に記憶し、実践することは現実的に難しいでしょう。

そこで求められるのが、契約業務を行うシステム上で、ルールを逸脱しそうになった際に警告を表示したり、適切な制御をかけたりする仕組みです。たとえば、システム上で正しいフローに基づいた操作ガイドを表示することで、ルールの逸脱を防ぐことができます。

上記の考え方に基づき、ルール統制が可能なシステム 「Contract Automation」 の詳細はこちらからご覧ください。

関連法令に対応しているか

システムで業務に使用する文書を管理する場合、関連法令に対応しているかどうかも確認する必要があります。

例えば契約書は、「電子帳簿保存法」で電子取引やスキャナ保存した取引書類などに関する保存要件が定められています。

要件に沿わない方法で文書を電子保存すると、万が一の不正・改ざん発生時に罰則を受ける可能性もあるため、必ず関連法令に対応したシステムを選びましょう。

文書管理できるシステムの例

では、文書管理できるシステムには具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは文書管理システムや契約書管理システムについて解説します。

文書管理システム

文書管理システムの最大の特徴は、文書を一元管理できることです。これにより、必要な文書に迅速にアクセスできるだけでなく、文書の散逸や重複を防ぎます。全ての文書が一つの場所に集約されるため、情報の管理が容易になり、効率的な業務運営が可能です。

また、強力な検索機能を備えており、膨大な文書の中からでも瞬時に目的の情報にアクセスでき、業務効率が大幅に向上します。また、文書管理システムはコラボレーション機能を備えており、複数のユーザーが同時に文書を編集・共有することができます。

文書の変更履歴を追跡するバージョン管理機能も重要です。過去のバージョンに簡単に戻すことができるため、文書の改訂過程が透明化され、誤った変更が行われた場合でも迅速に修正できます。これにより、文書の品質が保証され、信頼性の高い情報管理が実現します。

さらに、文書管理システムではユーザーごとに閲覧・編集権限を設定することができます。これにより、機密情報のセキュリティが確保され、不正アクセスを防ぐことができます。

契約管理システム

契約管理システムは、企業や組織における契約業務を効率化し、契約書の作成、保存、追跡、管理の作業効率改善のためのソフトウェアです。契約管理システムと文書管理システムでは、その目的と機能にいくつかの違いがあります。

契約管理システムのうちCLMは、契約書の一元管理が可能で、これにより契約書の紛失や重複を防ぎます。すべての契約情報が一箇所に集約されるため、必要な契約書に迅速にアクセスでき、管理が容易になります。

また、契約管理システムは契約書の作成プロセスを効率化します。テンプレートなどを活用して契約書を迅速に作成することができ、契約書作成の時間と労力が大幅に削減され、業務の効率化が図られます。

契約の追跡機能も重要な特徴です。契約管理システムは契約の有効期限や更新期限を自動でリマインドする機能を備えており、契約の期限切れや更新忘れを防ぎます。これにより契約管理のリスクが軽減され、適切なタイミングでの契約更新が可能になります。

文書管理システムとの違い

文書管理システムは、広範な電子文書の管理を目的としています。一般的な文書やレポート、プレゼンテーション資料など、あらゆる種類の文書を一元管理し、検索機能やバージョン管理機能を提供します。これに対して、契約管理システムは、特に契約書に特化した機能を持ち、契約書の作成、追跡、管理に重点を置いています。

一方、契約管理システムは、契約業務に特化した機能を持ち、契約の有効期限や更新期限を自動でリマインドする機能が強化されています。また、契約ライフサイクル管理システムCLMは契約に関わる承認プロセスの自動化や、標準化された契約書の作成をサポートする機能を備えています。これにより、契約書作成の効率が向上し、承認プロセスの透明性といったリスク管理が強化されます。

システムを利用した契約書管理の成功事例

システムによる契約書管理に成功したケースとして、「ContractS CLM」の導入事例をご紹介します。

事例①:全国15拠点で管理していた契約書情報の一元管理を実現

コインパーキング事業を手掛ける日本システムバンク株式会社では、全国15拠点それぞれで契約書情報を管理しており、本社総務では情報の把握が困難な状態に陥っていました。

クラウド上で膨大な契約情報を一元管理できる「ContractS CLM」を全社導入した結果、本社にて拠点ごとの契約情報を管理できるようになり、大幅な業務効率化につながりました。

事例②:各部署で分散していた契約書ルールを統一して業務効率化・コスト削減

家電製品等の製造・販売事業を展開している株式会社ツインバードは、契約書の管理部署や契約書レビューの依頼手段が統一されておらず、期限管理や検索などの面で課題が生じていました。

そこで、契約書作成・レビュー・締結・更新・管理と契約業務全般の一元管理も可能な「ContractS CLM」を導入。

レビュー依頼ルールの統一による業務効率化だけでなく、全契約情報のストックによるナレッジ活用というメリットも実感できる結果となりました。

まとめ

契約書の文書管理は人力でやろうとするとヒューマンエラーによる見落としのリスクなど様々な課題があり、こうした課題は業務効率に大きく影響します。

契約書管理は人力で行うのでは無く文書管理システムや契約管理システムを導入し、文書管理を適切かつ効率よく行うことが契約書に関わる業務を効率化し、ひいては法務部門全体の業務効率の向上につなげることができるのです。契約書管理システムの導入をご検討の際はは、まずは自社のプロセスの把握から取りかかってみましょう。

契約業務改善ガイドを

無料でダウンロード

この資料では、契約管理にまつわる課題の解像度を上げ、解決方法とそれぞれのメリットデメリットについて詳しくご紹介しています。