ノウハウ 内部統制を強化するための契約業務改善方法とは

更新日:2025年04月4日

投稿日:2024年06月11日

内部統制を強化するための契約業務改善方法とは

契約業務を適正に行うことは、内部統制の強化と深い関係があります。

もし内部統制が適切に機能していないと、契約の不備や締結ミス、コンプライアンス違反、不要なコストの発生といったリスクの増大につながります。企業のリスク管理を徹底し、業務を適切に統制するためには、具体的な対策が必要です。

本記事では、内部統制が不十分な場合のリスク、内部統制を強化する方法、そして適切なシステムの選び方について契約とビジネスの観点から解説します。内部統制の定義・目的・構成要素についても再確認できる内容となっています。

内部統制の強化をお考えですか? 契約業務の適正化で各社のルールに合った統制を実現するツールをご提案します

内部統制とは?

内部統制とは企業が経営目標を達成するために必要な仕組みやルールを整備し、仕組みなどが適切に機能するようにするためのものです。

実施目的と構成要素が分かる金融庁の内部統制の定義についてご紹介します。

内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動 に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。

○ 業務の有効性及び効率性とは、事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効率性を高めることをいう。

○ 財務報告の信頼性とは、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することをいう。

○ 事業活動に関わる法令等の遵守とは、事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進することをいう。

○ 資産の保全とは、資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図ることをいう。

内部統制とは、企業が適切に業務を遂行し、業務の効率化・財務報告の信頼性確保・法令遵守・資産保全という4つの目的を達成するために組み込まれた仕組みで、統制環境・リスク評価・統制活動・情報伝達・モニタリング・IT対応の6つの基本要素で構成されています。

つまり内部統制は、4つの目的と6つの基本的要素で構成されていると金融庁は定義しています。

【関連記事】内部統制とは?基本から具体的な構築方法まで分かりやすく解説!

内部統制の4つの目的

内部統制の4つの目的とは以下のものを指します。

①業務の有効性・効率性を高める

②財務報告の信頼性を確保する

③法令等の規範の遵守を促進する

④会社資産の保全を図る

それぞれの目的について詳しく解説します。

①業務の有効性・効率性を高める

企業活動にとって人・物・金・情報といった資源を効率よく利用することは非常に重要です。内部統制を強化することで各業務が抱えるリスクを軽減し効率化を図ることができます。

②財務報告の信頼性を確保する

財務報告は投資家や債権者にとって非常に重要な情報です。その内容に誤りがあれば会社の信頼に大きな影響を与えかねません。

そのため、財務報告に誤りがないか確認し、正確性を保つことも内部統制の大きな目的の一つです。

③法令等の規範の遵守を促進する

企業には法令遵守が強く求められます。法令違反が発生すると企業の社会的な信用が大きく低下するだけではなく、最悪の場合事業の継続性が困難となるリスクもあります。

さらに、企業は法令だけでなく、社会的倫理を守ることも重要です。これらを徹底し、企業の信用を守ることも内部統制の大きな目的です。

④会社資産の保全を図る

事業運営において、会社の資産は適切に管理・活用される必要があります。経営者や従業員による不正利用や横領が発生すると、企業の存続自体が危ぶまれることにもなりかねません。

そのため、会社の資産が適切に管理され、正しく運用されているか確認することも、内部統制の重要な役割です。

内部統制6つの構成要素とは

内部統制の構成要素である6つの基本的要素とは次のものを指します。

- 統制環境

- リスクの評価と対応

- 統制活動

- 情報と伝達

- モニタリング

- ITへの対応

何を意味するのかそれぞれ補足します。

統制環境

統制環境とは企業風土や企業の姿勢を意味するもので、6つの要素の中で最も基本的なものを指します。企業理念や経営戦略、経営方針なども統制環境に含まれます。

リスクの評価と対応

企業が抱えるリスクを「識別」し、「分析」・「評価」を行った上で、「対応」する一連のプロセスを指します。

統制活動

企業には多種多様な部署が存在し、それぞれに異なる業務を行っています。各部署が会社の指示に沿った業務を行うための仕組みが統制活動です。

④情報と伝達

情報と伝達とは、情報が適切に処理されたのち、必要な情報が組織内の関係者に正しく伝達されるまでの一連のプロセスを言います。

モニタリング

モニタリングとは内部統制が有効に正しく機能しているか監視することをいいます。単に監視するだけでなく評価・改善をすることも含まれます。

ITへの対応

IT技術の導入により業務や情報処理の効率化を図ることは有効な内部統制システムの構築に有用です。

内部統制強化のメリット

内部統制を強化することで、業務の効率化や組織環境の改善など、さまざまなメリットが得られます。ここでは、社会的信用の確保や従業員のモチベーション向上を含む6つのメリットを紹介します。

業務の可視化・効率化

業務の効率化や生産性の向上は、内部統制強化による大きなメリットのひとつです。

内部統制が機能すると、業務フローの定期的な評価が行われ、無駄や問題点が明らかになります。その結果、改善策を講じることができるようになります。また、定期的な監査を実施することで、新たな施策の効果を確認することも可能になります。

さらに、適切なITツールを活用することで内部統制が強化されます。作業履歴を記録するシステムを導入すれば、トラブル発生時に原因を迅速に特定し、対応することが可能になります。これにより、業務の遅延や停止のリスクが減り、より効率的な業務運営が実現します。

財務状況の的確な把握

財務状況の的確な把握は、内部統制の目的である財務報告の信頼性確保の基盤となります。内部統制が強化されることで、財務報告の正確性と信頼性が向上し、経営判断に必要な情報を迅速に取得できるようになります。

正確な財務データに基づいた財務報告は、資金管理や投資判断の精度向上につながり、経営の安定性を高める要因となります。

社会的信用の確保

内部統制が機能している組織は、コンプライアンスや法令遵守が徹底されており、財務報告の信頼性も高まります。結果、透明性の高い企業として評価され、社会的信用の向上につながります。

また、法令遵守が徹底された環境では、不正やトラブルが発生しにくくなり、企業の信頼性がさらに強化されます。

組織のルールの明確化

内部統制を機能させるためには、社内ルールの整備が欠かせません。ただし、ルールが形骸化していては意味がありません。

内部統制を強化する過程で、ルールの見直しや新たなルールの策定が行われ、周知されることで、従業員がルールに則って業務を進める環境が整います。結果、組織全体の業務の一貫性や公平性が向上し、業務の標準化が進みます。

組織環境の改善

業務の無駄を削減し、分かりやすいマニュアルを整備することで、業務の円滑な進行が可能となり、従業員の負担が軽減されます。

例えば、ITツールの導入によって労働時間を短縮する取り組みは、内部統制の強化と同時に、従業員の働きやすさの向上にもつながります。結果として、業務効率の向上と従業員満足度の向上が期待できます。

従業員のモチベーションアップ

透明性の高い企業では、人事評価の公平性も期待できます。評価基準が明確化されることで、従業員の納得感が高まり、モチベーションの向上につながります。

また、社会的信用の高い企業で働くことは、従業員にとっての自信や誇りにつながります。さらに、法令遵守やコンプライアンスが徹底された環境では、安心して働くことができ、結果として従業員の定着率向上にも寄与します。

内部統制が効いていない状態とそのリスク

社内で定めたルールや法令に則った形で業務を遂行できていない場合、適切なワークフローで業務を進めないことで不備やトラブルが発生するリスクが高まります。

例えば、契約業務に関する法令では、電子帳簿保存法に基づき、電子データで受け取った契約書は本来電子データのまま保存しなければならないと定められています。しかし、決められた手順やルールからはずれることで、誤ってデータを消去してしまうリスクがあります。

その結果、意図せず法律違反を犯してしまい、重加算税などのペナルティを受ける可能性もあります。

また、トラブルが生じた場合の原因の特定が難しくなり、問題解決が遅れる要因にもなります。

契約業務に関しては、契約締結前に業務を開始してしまうこともリスク管理が不十分な状態と言えます。このような状況では、情報漏洩や資金の流用などの問題が発生する可能性があります。

もしこれらの問題が契約書を結んでいない期間に発生した場合、責任を追及することができず、全ての損失を自社が被ることになります。一度不正が起こると、企業の信用問題にも関わるため、慎重な管理が求められます。

さらに、セキュリティ対策が不十分であることも内部統制を脅かす要因となります。

契約内容によってはアクセスできる人を制限すべきものがあります。身近な例として、人事関連の契約書には、各従業員の給与情報など、社内外に漏洩してはならない機密情報が含まれます。そのため、機密情報の含まれる書類は特定の担当者のみが扱えるように管理することが望ましいです。

ところが、誰もがアクセスできる状態になっていると、情報漏洩のリスクが高まり、企業の信頼にも影響を及ぼす可能性があります。

内部統制を適切に機能させるためには、業務のルールを遵守し、適切なワークフローを確立することが重要です。これにより、不正やトラブルの発生を未然に防ぎ、企業の健全な運営を維持することができます。

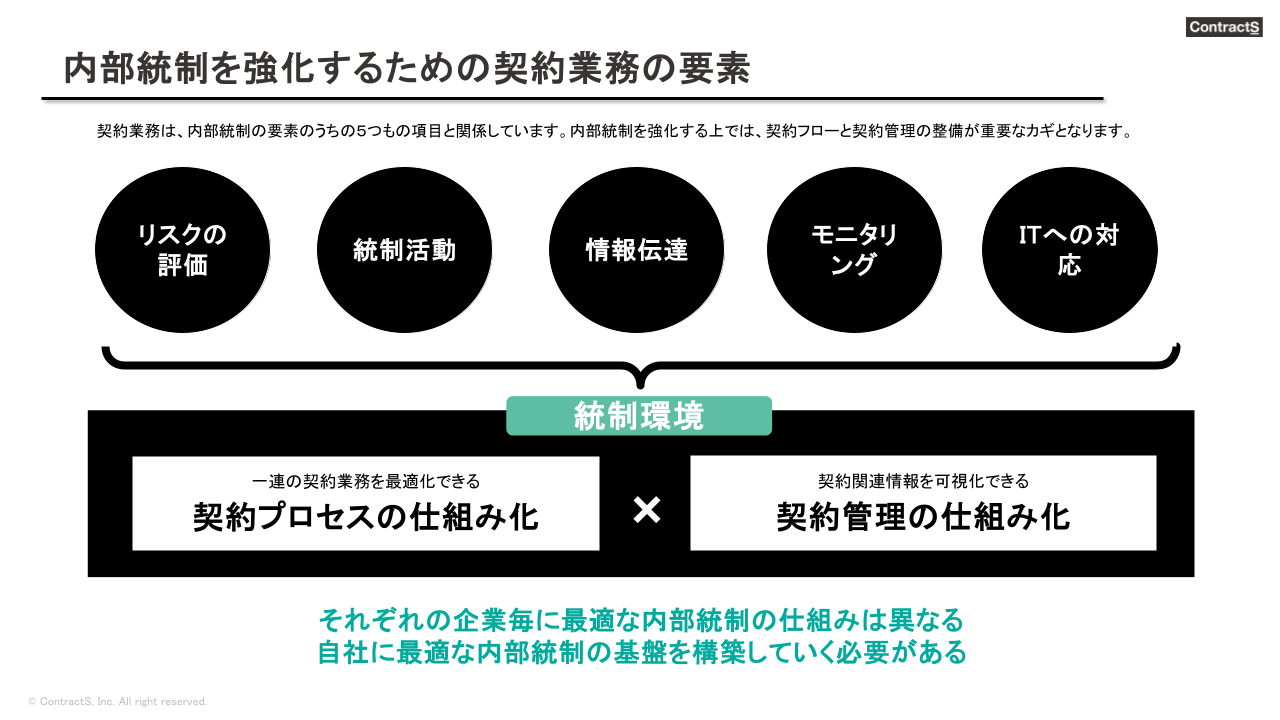

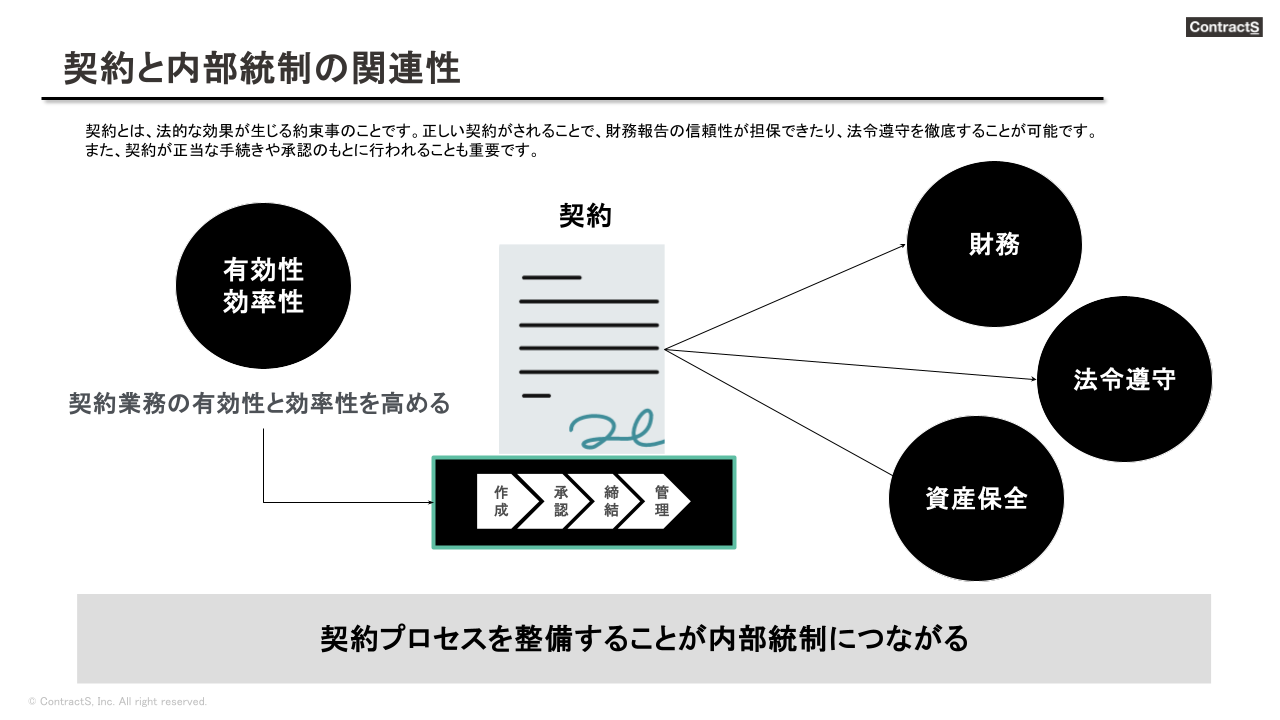

内部統制と契約との関係

契約業務は、内部統制の6つの構成要素のうち以下の5つと関係します。

- リスクの評価

- 統制活動

- 情報伝達

- モニタリング

- ITへの対応

第一に、正しい契約を締結することで法令遵守を徹底し、財務報告の信頼性を担保することができます。また、契約における正当な手続きや承認は、契約の有効性を確保するために不可欠です。

このように、契約の適正化を進めることは、内部統制の強化に直結します。

契約プロセスと管理の仕組みを整えることで、内部統制が強化され、不備やトラブルの発生を防ぎながら企業の信用を守り、リスクの低減につなげることができます。

内部統制を強化するための契約業務の要素

内部統制を強化するうえで、契約業務はどのような役割を果たすのでしょうか。それぞれの内部統制の要素と契約業務の関係について詳しく見ていきましょう。

リスクの評価と対応

リスクの評価と対応は、組織目標の達成を阻害するものをリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を行うことをいいます。

契約においてもレビューの際には経営目標の達成を阻害する要素を除外し、契約の目的を達成する必要があります。

統制活動

統制活動とは、経営者の命令及び指示が適切に実行される状態を指します。

契約を締結するべきどうかの判断にあたっては経営者の意思が正しく伝達されそれに従って適切な対応がなされる必要があります。

情報と伝達

情報と伝達とは、必要な情報が識別、把握及び処理し、組織内の適切な関係者に伝達・共有するプロセスをいいます。

契約書には秘匿性が高い情報が含まれることがあるため、そういった情報が社内の必要な関係者に伝わっている状態でなければなりません。

モニタリング

モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスをいいます。

契約を締結するたびに正しい手順で契約が承認されているかといった点をチェックする必要があります。

ITへの対応

ITへの対応とは、業務の実施において組織内外のIT環境に適切に対応することをいいます。

契約業務との関係ではリーガルテックを導入することで、業務効率の改善を図ることが方法の一つです。

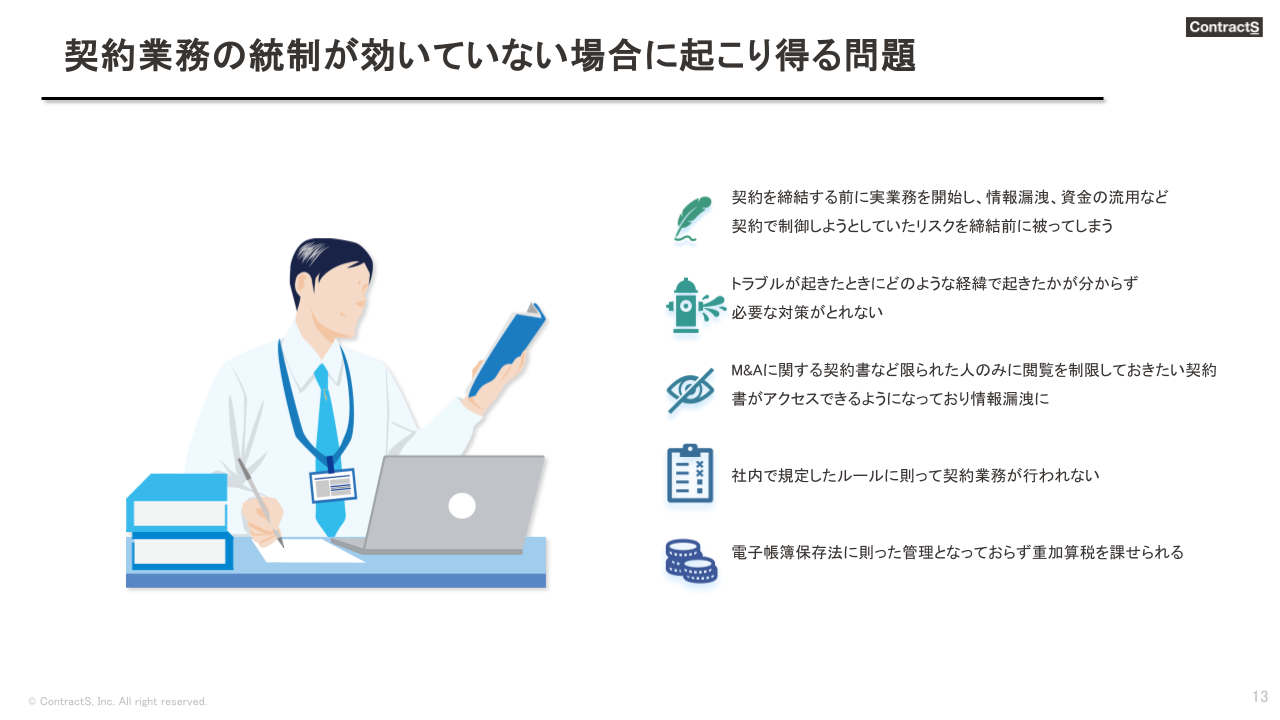

契約業務の統制が効いていない場合に起こり得る問題

契約業務の統制が効いていない場合には以下のような問題が起こり得ます。

- 契約を締結する前に業務を開始し、業務中に取得した個人情報が流出。責任を問えない

- トラブル発生時の経緯が不明確で、必要な対策がとれない

- M&Aに関する契約書が誰でも閲覧できる状態になっており情報が漏洩した

- 社内ルールに則って契約業務が行われず、自社に不利な契約が締結される

契約業務の統制を効かせるための業務改善のポイント

契約業務における統制を強化するためには、どのような点に着目して業務を改善すべきでしょうか。ここからは、業務改善の主なポイントについて解説していきます。

正しく承認を得ていること

契約は締結する前に稟議などの社内承認を得て行われるのが通常ですが、こうした適切な社内承認が行われるように定期的に見直しや確認をする必要があります。

閲覧者を制限できること

M&Aなど秘匿性の高い契約書は社内の全ての人が閲覧できる状態は望ましくありません。こうした契約書については閲覧制限やアクセス制限がかけられる必要があります。

不正が生じたときに経緯や原因を明らかにできること

不正が起こった際に重要なのは事実関係の確認と再発防止策の徹底です。そのためにはその業務を行った担当者や取引の経緯が明確になっていることが求められます。

【関連記事】契約リスクとは?リスクの種類と最適なリスクマネジメント方法

履歴・証跡管理ができること

不正やトラブルが起こった際には契約書の内容をまずは確認する必要があります。そのためには「いつ・誰が・何の文書をレビュー申請して、承認し、締結し、どこに保管されているか」といった履歴が明確になっていることが重要です。

【関連記事】契約書のメタデータを活用した業務効率化とデータベース化の方法

反社チェックなどを抜けもれなく行えること

コンプライアンス体制を強化するうえで、反社チェックは非常に重要です。こうした反社チェックが必ず実施されるような業務フローになっているか確認する必要があります。

監査資料が楽に作成できること

内部統制が適切に機能し、より良い仕組みを構築する上で監査は重要です。

監査は、内部統制の6つの構成要素のうち「モニタリング」に該当し、内部統制の有効性を評価し、改善点を特定する役割を担います。適切な監査が実施されることで、内部統制の機能が維持・向上し、不正やミスの発生を未然に防ぐことができます。

監査がスムーズに進めば、監査結果のフィードバックも迅速に行われ、内部統制強化に必要な対応を迅速にとることができます。

例えば、承認者の履歴をCSV形式で出力できるシステムを導入することで、監査に必要な情報をすぐに見つけたり提示したりできるようになります。これにより、監査担当者の負担を軽減しつつ、情報を漏れなく精査することができます。

また、承認可否やアクセス履歴を確認できることも監査において重要なポイントです。承認者情報、承認通過状況、承認時刻などが記録されるシステムであれば、監査に必要な情報がデータベースとして保存され、必要な情報を容易に検索できるようになります。

さらに、CSVで出力できれば、申請資料としてそのまま提出できる場合もあり、業務の効率化につながります。

内部統制のための契約管理システムの選び方

内部統制を強化するためには、契約業務の記録を残し、制御をかけられる「契約管理システム」が一役買います。内部統制強化を実現できる契約管理システムの条件として、以下のポイントが重要です。

- 案件段階から一元的に契約書の管理ができるもの

- 契約書に閲覧制限やアクセス権限付与が可能なもの

- 契約書の締結にあたって承認者が明確になるもの

- 契約書の有効期限が近づいてきた場合にアラートで知らせてくれる機能があるもの

- 契約書がデータベース化されており、事後的に契約書の確認が容易なシステム

内部統制のための契約管理システムの機能要件

内部統制の整備に役立つ契約管理システムの機能要件としてはどのようなものがあるでしょうか。ここからは契約管理システムの機能要件をご紹介します。

履歴/証跡管理ができること

契約書が正しい承認ルートで締結されているかを後から確認するためには、いつ、誰が、何の文書をレビュー申請し、誰が承認し、締結し、どこに保管されているかといった点について明確になっていることが必要です。

こういった点が明らかになっていないと後から契約の承認ルートや内容を確認することができなくなってしまいます。そのため、履歴や証跡を適切に管理できるシステムであることが求められます。

閲覧に権限付与ができるシステムであること

前述の通り、契約書の中には秘匿性の高い契約書があり、社内でも限られた人間のみがアクセスできる状態にする必要があります。そのため、契約書の閲覧に権限付与ができる機能を有している必要があります。

こうした機能を通じて必要な人間が必要な情報にアクセス可能な状態を実現することができます。

【関連記事】業務改善に有効なシステム導入の流れとは?注意点や準備のポイントも

まとめ

内部統制を効果的に効かせるためには契約書管理システムの導入が非常に有効です。内部統制を効果的に効かせることで社内の業務改善がなされるだけでなく、対外的な会社の信頼も高くなり、結果としてその会社の業績や経営状態の向上が望めます。

逆に、内部統制が効いていない状態だと不正等の温床となり、コンプライアンス違反などにより会社の信頼性を大きく損なってしまう事態になりかねません。

契約書管理システムを導入し、契約書業務を効率化・適正化することで内部統制を強化し、会社の経営基盤の強化や信頼性の保護を行いましょう。