ノウハウ 契約書の電子化の始め方。法的な有効性やメリット・デメリットを解説

更新日:2025年04月18日

投稿日:2024年05月20日

契約書の電子化の始め方。法的な有効性やメリット・デメリットを解説

リモートワークや働き方改革をきっかけに、契約書をはじめとした文書のペーパーレス化を検討する企業が増えています。

ところが、はじめて電子契約を取り入れるとなると「具体的なやり方が分からない」「どのシステムを選ぶべきか悩む」という声が少なくありません。

そこで、本記事では電子契約の基本的なやり方と導入手順、運用を成功させるポイントと注意点をメリット・デメリットを踏まえてわかりやすく解説します。

電子契約とは

電子契約とは、電子データ化した契約書をシステム上で内容確認や電子署名することで契約締結することです。

契約書を締結する手段といえば、従来は紙で作成した契約書に署名・捺印をするのが一般的でした。

しかし、近年はIT技術の発達や法整備などにより、電子署名を施した電子ファイルの契約書を送受信するという手段も社会に浸透しつつあります。

紙媒体から電子媒体に移行することで、電子ファイルの契約書を送受信のうえ契約を締結できるようになります。

なお、電子契約では電子署名やタイムスタンプの付与により、署名押印された紙の契約書と同等に本人性や非改ざん性を担保できます。

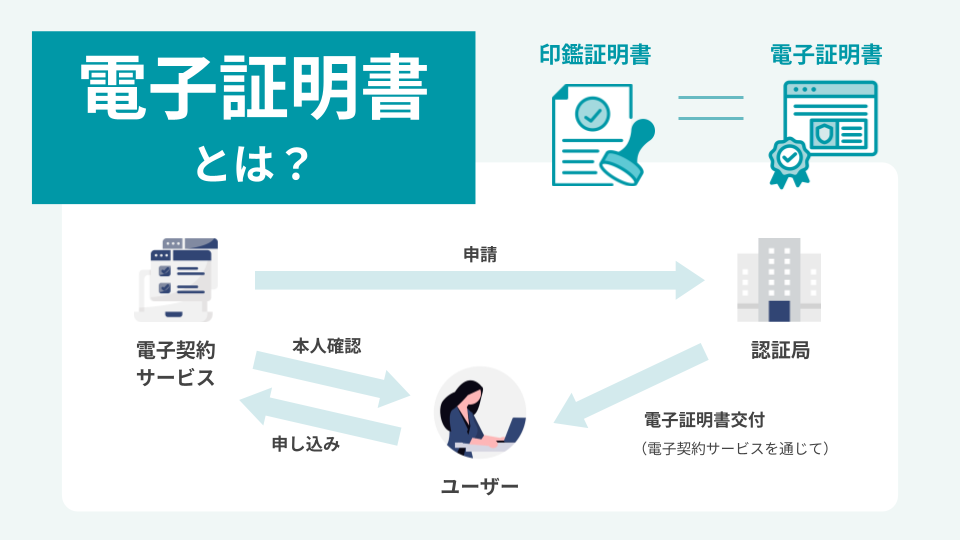

電子証明書とは

電子証明書とは、当事者本人による電子署名であることを証明するものです。

第三者機関である認証局により発行されており、署名者の氏名やメールアドレスといった個人情報が含まれているため、これをもとに署名者の身元を確認できます。

基本的な仕組みとしては「公開鍵暗号方式」が用いられています。

電子署名の際、送信者は本人しか知り得ない「秘密鍵」を使って署名を行います。

署名後は本人が所有する「公開鍵」を含んだ電子証明書が送信され、受信者はその公開鍵を使って電子署名を検証することで、本人によるものかどうかを確認できるという仕組みです。

法人がオンラインで公的手続きを行う場合は、登記所で電子証明書の発行を申請します。

企業間での電子取引で電子証明書を用いるなら、民間の電子証明書発行サービスで取得するか、電子署名機能付きの電子契約サービスを用いるケースが一般的です。

タイムスタンプとは

タイムスタンプとは電子文書が作成・編集された日時を証明するもので、第三者機関である時刻認証局から発行されます。

タイムスタンプを利用する際、「ハッシュ値」という暗号のようなものが生成されます。

ハッシュ値はハッシュというアルゴリズムにより、ランダムで生成されたデータです。

そのハッシュ値を時刻認証局へ送信すると、時刻認証局はハッシュ値に時刻情報を付与したタイムスタンプを発行します。

その後、電子文書が改ざんされていないことを確かめる際は、現在の電子文書にあるハッシュ値・タイムスタンプと作成当時のハッシュ値・時刻情報を検証します。

電子文書の内容が1文字でも変わればハッシュ値も変わるため、双方が同一でなければ電子文書は改ざんされていることになります。

契約書以外に電子化できる紙書類

契約には数多くの種類があり、それぞれ用いられる契約書は異なります。

その中でも、電子化が可能な契約書には以下のようなものがあります。

- 売買契約書

- 取引基本契約書

- 請負契約書

- 業務委託契約書

- 雇用契約書

- 労働派遣契約書

- 委任契約書

- 代理店契約書

- 不動産売買契約書

- 賃貸借契約書

- 重要事項説明書 など

後述する「電子化が不可能な契約書」を除けば、ほとんどの契約書の電子化が可能です。

電子化できない契約書

法律上、以下の契約書は電子化が認められません。

- 事業用定期借地契約(借地借家法第23条)

- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約(企業担保法3条)

- 任意後見契約書(任意後見契約に関する法律3条)

上記のいずれも、公正証書による契約締結が義務付けられているため電子契約ができません。

また、それ以外の契約書に関しても、電子化の際は相手方の請求や承諾が必要とされているものもあります。

電子化の前に、使用する契約書の種類に応じて法的なルールを確認しておきましょう。

紙の契約書と電子契約書の違い

紙の契約書と電子契約書には、それぞれ以下のような違いがあります。

| 紙の契約書 | 電子契約書 | |

| 媒体 | 紙 | 電子データ |

| 押印署名方法 | 印鑑 | 電子署名 |

| 本人性を担保する手段 | 印鑑証明書 | 電子証明書 |

| 送付方法 | 郵送・手渡し | インターネット通信 |

| 保管方法 | キャビネットや倉庫など | サーバー |

| 印紙 | 必要な場合がある | 不要 |

| 法的効力 | 本人または代理人の署名・押印で認められる(民事訴訟法228条) | 要件を満たす電子署名の付与で認められる(電子署名法3条) |

紙の契約書は物理的な方法での本人証明・送付・保管が必要な他、一部条件に該当する契約書の場合は印紙税もかかります。

一方で電子契約書は、作成・送付・保管までデジタルで行える他、印紙税の対象にはなりません。

電子契約書の法的効力について

比較表にて記載したように、電子契約書は紙の契約書と同等の法的効力が認められます。

法的効力をもたせるには、電子署名法で定められた要件を満たす電子署名の付与が必要です。

電子署名は電子署名法上、電子契約などで行われる措置と定義づけられています。

以下の要件を満たした措置(電子署名)により、電子契約が申請に成立したと推定されます。

つまり、①の条件を満たすには電子証明書、②の条件を満たすにはタイムスタンプが必要ということです。

なお、電子署名は「適正な管理により本人だけが行えるものに限る」とされています。(電子署名法3条)

契約書の電子化の方法

Wordなどで作成した契約書を電子メールやチャットツールで送信する場合、PDFにして送ることになります。作成した契約書のPDF化は、電子化の一種です。

加えて、電子契約システムを用いて契約書を電子データ化することも、契約書の電子化です。

PDF化してメールやチャットツールに添付する

現時点では紙の契約書を使っていても、テンプレートを用意して契約ごとに内容を反映させるのには、Wordなど文書ソフトを使っているのではないでしょうか。紙のままやりとりする場合、文書ソフトで作成した契約書を印刷して郵送することになります。

一方、契約書を作成したらPDFにして保存すれば、メールやチャットツールで契約書を送信できます。

契約書に限らずWordで作成した文書をPDFにしたことのある方は多いと思われますが、PDF化は以下のように進めます。やり方を再確認してみましょう。

- ファイル

- その他

- エクスポート

- PDF/XPSの作成

紙で保存している契約書を電子化したいケースは少なくありません。

自社の複合機やスキャナーを使えば、契約書をPDF化して保存できます。電子帳簿保存法においてもスキャンしての保存は認められていますが、満たすべき要件があるため、事前に確認しながら進めることが重要です。不安がある場合は、外部の専門業者に委託することも検討するとよいでしょう。

PDF化した契約書は、Googleドライブや契約管理システムなどのクラウドサービスで保存すれば、電子化した状態で管理できます。

電子契約システムを使う

電子契約システムとは、契約書の作成から送受信までの契約に関わる工程を電子的に行えるサービスを指します。

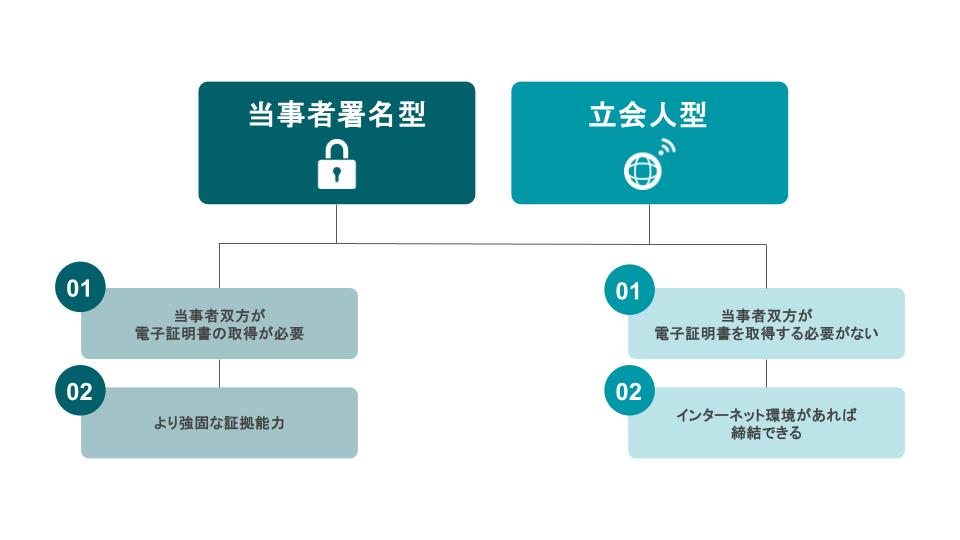

大きく分けて「当事者署名型」と「立会人型」の2種類があり、契約の法的効力を担保するための電子署名を付与する方法に違いがあります。

当事者署名型とは契約当事者の双方が専用の機器や承認用のICチップ入りカードなどを用いて、電子署名を付与するタイプのサービスです。

双方が自身で電子証明書を取得する手間がかかるのはデメリットですが、その分より強固な証拠能力を有しており、金融や特許関係などセキュリティ重視の業種に向いています。

立会人型は、事業者が提供する電子証明書を用いて電子署名を付与できるタイプのサービスです。

当事者が電子証明書を取得する必要はなく、インターネット環境があれば誰でも簡単に契約書を電子化できるという手軽さが特徴です。

相手方への負担が少ないこと、広く利用が広まっていることなどから立会人型の電子契約システムが世界的に主流となっています。

電子契約の普及状況

JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が実施した調査によると、2024年1月時点での国内企業における電子契約の導入率は77.9%という結果になりました。

また、利用予定・検討中としている企業は10.1%であり、電子契約の必要性を認めている企業の割合としては8割を超えていることが分かります。

電子契約の効果と課題に関しては、立会人型・当事者型共に費用削減と業務効率化の効果が出ている他、立会人型ではコスト削減の効果も大きくなっているとの結果も出ています。

参考:「企業IT利活用動向調査2024」結果速報! 3月15日に分析結果報告会(オンライン)を開催

契約書電子化の流れと工程ごとの手順

契約書を電子化するには、ただ電子契約システムを導入すれば良い訳ではありません。

その後も円滑に運用できるように、入念な事前準備を済ませる必要があります。

契約書を電子化する際の基本的な手順は、以下の通りです。

- 現状の契約業務におけるワークフローを確認する

- 契約書を電子化する目的を明確にする

- システムを利用する部署の意見も参考に電子契約システムの要件を定める

- 3で定めた要件をもとに利用する電子契約システムを選ぶ

- 電子化した契約書の申請フローを見直す

- 電子署名を付与するアカウントの管理者・電子署名の権限者を明確にする

- 利用予定の電子契約システムについて稟議する

- 電子契約への移行について取引先へ告知する

- 社内に向けて運用マニュアル作成や研修を行ったうえで運用を開始する

電子契約システムごとに利用できる機能は異なります。そこで、自社に最適なサービスを見つけるためにも「なぜ電子化するのか」「契約書の電子化にどんな効果を期待しているのか」を定めることから始めましょう。

また、長く紙ベースで契約業務を運用していた企業ほど、社内外に対する調整が重要です。

では、それぞれの手順を段階ごとに見ていきましょう。

現状の契約業務におけるワークフローを確認する

まずは現在の契約業務の流れを詳細に把握します。

契約書の作成と承認、締結から保管に至るプロセスを洗い出しましょう。

紙ベースの契約業務にかかる時間とコスト、無駄な作業などを明らかにします。紙ベースの業務の課題が明確になることで、電子化で効率化できる工程が見えてきます。

契約書を電子化する目的を明確にする

契約書の電子化を進める理由や目的をはっきりさせることも重要です。関係者が電子化の目的に納得した状態だと、協力を得やすいためです。

契約締結までのスピード向上やコスト削減など、電子化で実現したいことを設定します。

システムを利用する部署の意見も参考に電子契約システムの要件を定める

法務や経理といった実際にシステムを使用するだろう部署からヒアリングを行い、必要な機能、連携したいツール、操作性の良いシステムなどの要件を整理します。

要件に基づき電子契約システムを比較する

ヒアリングで洗い出した要件にマッチする電子契約システムを比較検討します。

無料トライアルなどを活用し、操作性や使いやすさを確かめましょう。導入実績の確認も参考になります。

加えて、サポート体制が充実しているツールを選べると安心です。

電子化により押印不要となった契約フローへ変更する

電子化に伴い、既存のフローに変更が伴うことは珍しくありません。

例えば紙ベースの契約では承認に押印を用いますが、電子契約では押印に代わる電子署名などが用いられます。

新しいフローで現場に問題が起きていないかは必ず確認しましょう。

電子署名を付与するアカウントの管理者・電子署名の権限者を明確にする

電子署名を付与する権限者と、付与にあたっての責任者のルールを設定します。

アカウント管理者が電子署名の利用状況や安全性をチェックできる体制を築きます。

不正利用防止のため、権限を与えるのは最低限の人に留めることをおすすめします。

利用予定の電子契約システムについて稟議する

システム導入に向けた稟議を進めます。

費用対効果など導入のメリットを数値で示すと理解を得やすいです。導入後の運用コストも見積もりましょう。

電子契約への移行について取引先へ告知する

取引先に電子契約への移行を伝え、同意を得ます。電子契約は当事者間の同意がないと利用できないためです。

電子契約のメリット、セキュリティ面といった懸念点などを説明します。

取引先がシステムの操作に困った時、すぐにサポートできる体制が整っていることも伝えると安心してもらえるでしょう。普段使わないシステムでも操作が分かりやすい、システム側でサポート体制が整っているといったツールを選定できるのが理想です。

社内に向けて運用マニュアル作成や研修を行ったうえで運用を開始する

導入後、スムーズに運用するためには社員教育が不可欠です。

研修を通じて社員の理解を深めることで、導入初期のトラブルのリスクを小さくしながら、すぐに使い方に慣れることを期待できます。

システムの操作方法や運用ルールを明記したマニュアルを作成しておくと、操作に困ってもマニュアルを参照しながら進められるでしょう。

契約書を電子化するメリット

そもそも、契約書を電子化するとどのような効果が見込めるのでしょうか。

電子契約の主なメリットを、以下よりご紹介します。

コスト(印紙代・郵送費)の削減

契約書を紙で作成すると、印刷に伴うインク代や契約相手へ書類を送るための郵送料などが発生します。

また、契約書の種類によっては収入印紙が必要なため、印紙税もかかります。

電子契約書ならメールで送受信のうえ締結できるため、インク代・郵送料はかかりません。

また、電子契約書は収入印紙の適用条件に該当しないため印紙税も不要となり、コスト削減につながります。

検索性の向上

契約業務を紙ベースで運用すると、取引件数が増えるほど必要な契約書を探すことが難しくなります。

契約書を保管しているファイルを1ページずつめくって探す作業で大きなタイムロスが生じ、業務効率の低下を招きます。

契約書を電子化すれば、書類の種類・契約相手・締結日などの条件で絞り込み検索をして必要な書類を即時確認することが可能です。

業務効率の向上

紙の契約書では、書類作成・印刷・社内回覧と承認・郵送手配・契約相手からの返送に物理的な移動が発生します。

一方で電子契約書なら、一連の業務フローをすべてオンライン上で完結させることができます。

煩雑な事務作業を削減できるため、契約業務における効率向上に期待できます。

保管スペースの軽量化

取引件数が多いと、相応に大量の契約書を保管するためのスペースも必要になります。

契約書を電子化すれば物理的な書類が発生しないため、契約書で圧迫されない分オフィスのスペースを有効活用できます。

オフィス内の整頓に悩む企業、さらなるコスト削減を図りコンパクトで賃料の安い物件への移転を考えている企業なら特に嬉しいメリットです。

契約書の紛失防止

保管する紙の契約書の数が増えると、スペースを消費するだけでなく紛失リスクも高まります。

しかし紛失リスクを下げるための整頓を徹底しようにも、整頓に時間を取られて業務効率までも低下する恐れがあります。

電子契約書なら、契約書ファイルをデータ上で管理できるため紛失の心配がありません。

さらにバックアップやアクセス制限を設け、契約書の管理体制をさらに強化できます。

BCP対応ができる

BCPとは、自然災害・火災・パンデミックなどの非常事態が発生しても企業活動を継続するための対策です。

紙の契約書だと自社が災害を被った際に破損・紛失する可能性があり、企業活動の継続が困難となります。

一方で電子契約書は、データ化されているため有事の際も当初と変わらない状態で保存し続けることが可能です。

万が一従業員の出社が困難な状況となっても、各従業員がスマホ・パソコンなどの端末とインターネット環境を持っていれば速やかにリモートワークで対応のうえ事業を継続できます。

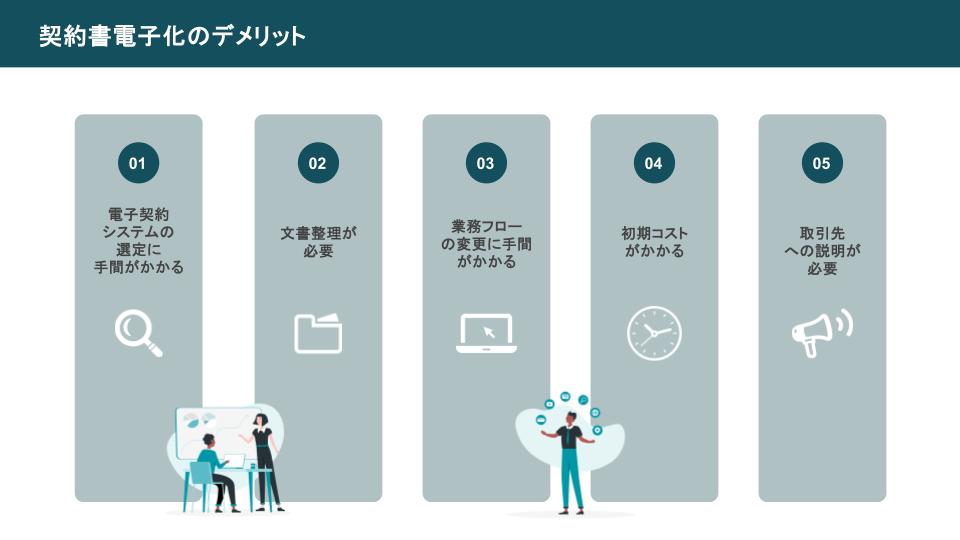

契約書を電子化するデメリット

契約書の電子化には業務効率化やBCP対策などにつながるメリットが複数ある一方、電子契約システムの選定や文書整理、ルール整備の手間がかかる点がデメリットです。

電子契約システムの選定に工数がかかる

電子契約システムは数多くの事業者から提供されており、その中から自社に合ったものを選ぶ必要があります。

電子署名の付与方法・料金・機能・法令への対応可否など複数のポイントをチェックしながら、自社の目的を達成するために有効なものを選ぶには手間がかかります。

契約書の電子化は思い立ったらすぐに実現できるものではなく、スケジュールに余裕をもって準備に取り組むものという認識が大切です。

文書整理が必要

既存の契約書を電子化するにあたって、まずは電子化する(できる)契約書をまとめておく必要があります。

そのうえで契約書を1枚ずつスキャンのうえ電子化する作業が生じるため、契約書が多ければ相応に準備にも時間がかかります。

業務フローの変更に手間がかかる

電子契約を導入すると既存の業務フローも変わるため、事前に新たな業務フローや電子契約システムの使い方に関するルールを整備しなければなりません。

現状の業務について実情を把握し、電子契約の必要性を説明しながら社内調整を進め、業務フローやルールの整備を進める手間もかかります。

電子契約を導入するにあたって重要となるものが、電子署名の管理規程です。

自社の状況に応じて、従来の印章管理規程に電子署名関連のルールを加えるケースと、それとは別に電子署名管理規程を新設するケースがあります。

どちらにしても、電子署名管理規程を設ける場合は以下の要点を盛り込んで策定することが大切です。

- 電子署名の定義

- 電子署名の管理責任者

- 電子署名の使用範囲

- 電子署名の紛失や漏えい時の対応

初期コストがかかる

当事者型・立会人型のどちらを導入する場合も、電子契約には初期コストがかかります。

電子契約では専用のサービスを利用するケースが多いですが、電子契約サービスは料金が月額制なものもあれば、従量課金制のものもあります。

月額制の場合は毎月10,000円~100,000円程度、従量課金制なら1契約あたり100円~200円が相場です。

また、サービスの機能性やオプションの有無などによって金額は変わります。

自社が電子契約を導入する目的や求める機能などを加味し、費用対効果が期待できるサービスを選定しなければなりません。

取引先への説明が必要

電子契約を導入するにあたって、相手方へその旨を案内・説明する必要があります。

導入の旨だけでなく、具体的な契約フローの内容やメリット・目的も盛り込んだ案内文を作成する手間がかかることも留意しておきましょう。

以下より、案内文の記載例をご紹介します。

【記載例】

件名:電子契約サービス「○○○○」導入のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。~~~~(挨拶)

このたび、弊社では○○(目的)のため電子契約サービス「○○○○」による電子契約締結を導入することとなりました。

電子契約の導入により、~~~~(電子契約移行のメリットや信頼性などの説明)

つきましては、今後の契約に関しては電子契約にて締結させていただきたく、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

<ご契約の流れ>

貴社ご担当者のメールアドレス宛に「○○○○」経由でメールが送信されるため、~~~(操作方法などについて記載)

<お問い合わせ先>

○○○○株式会社 ○○部

電話:00-0000-0000

メール:abcd@example.com

電子契約の運用を成功させるポイント

システムごとの機能を比較して自社にマッチするものや、電子契約に関連する法令を遵守できるシステムを選定しましょう。

使いやすさ、導入にかかる手間やコスト、セキュリティ面は、システムの検討時に確認すべきポイントです。加えて、法的効力を持つ電子契約書を作成・保存できるシステムであることも重要です。

電子契約をスムーズに導入し、運用を開始するために大切なポイントを解説します。

電子契約書の法的効力

電子契約の信頼性を確保する上で本人性(契約者と契約書の署名者が同一であること)と確実性(データが改ざんされていないこと)を確認できることが求められます。

本人性と確実性を証明する役割をするのが電子署名とタイムスタンプです。電子署名とタイムスタンプを付与できるシステムを導入することで、電子契約の信用が高まります。

そもそも契約は、口頭での約束でも当事者間で同意していたら成立します。

民法第522条でも、契約締結の申し入れに対して相手が承諾した時点で契約が成立するとされています。

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

第522条2項より書面は必須ではありませんが、トラブル防止のため契約書を作成することが一般的です。

また、口約束では法的効力がないと見なされる可能性があります。最終的に合意した内容を証明できないためです。

裁判などになった時のことを考えると、電子署名とタイムスタンプに対応した電子契約システムを用いることで、法的効力を持つ契約書の作成・送受信につながります。

メールなどで契約書の送受信を行うこともあるでしょう。

電子帳簿保存法で電子メールで送受信した電子契約書でも、要件を満たした形式で保存して税務調査などの際に速やかに提示・提出できるようにすれば法令を満たしていると認められます。

電子契約書をメールなどで送受信する場合、モニター・操作説明書などの備え付けと検索要件の充足によって可視性の確保を、不要な訂正削除をしないためのルール整備と遵守によって真実性の確保を行えば、法的効力を持つ文書と言えます。

契約書の電子化に関連する法律を確認する

契約書を電子化するにあたって遵守すべき法律は契約の種類によって変わりますが、「電子帳簿保存法」や「e-文書法」はどんな契約にも関わる法律です。

電子化の前に、この2つの法律は理解しておきましょう。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、税法で保存が義務付けられている国税書類や取引関係書類を電子保存するための要件、電子データでやり取りする取引書類の要件を定めた法律です。

契約書の場合は紙をスキャナ保存する場合と、作成から保存まで電子データで行う場合によって満たすべき要件が異なります。

また、電子取引でやり取りした契約書は、原則として電子帳簿保存法により紙での保存が認められません。

e-文書法

e-文書法とは、税法・商法・会社法・保険業法などにおいて紙での保存が義務付けられた書類の電子保存を認める法律の総称です。

具体的には、以下2つの法律で成り立っています。

- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

(約250の法律に関わる書類の電子保存を認める法律) - 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

(上記の法律ではカバーしきれない部分を整備する法律)

e-文書法が適用される法律に関わる契約書を電子保存する場合、e-文書法で定められた要件を満たす必要があります。

参考:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 | e-Gov法令検索

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

電子署名法

電子署名法は、電子署名が付与された電子文書の真正性を認める法律です。

民事訴訟法では、契約書などの文書に対し「本人またはその代理人の署名や押印があるときは真正に成立したものと推定する」と明記されています。

電子署名法の要件を満たす電子署名法を電子契約書に付与すれば、それも本人またはその代理人の署名や押印が施された契約書として認められ、法的効力を担保できます。

参考:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索

システムによって機能性が変わるため精査する

電子契約システムには、主に以下のような機能が備わっています。

- 契約書のテンプレート機能

- アクセス・編集権限の付与機能

- 契約書の検索機能

- 電子署名の付与機能

- タイムスタンプの付与機能

- 契約書の回覧・申請のワークフロー管理機能

紙の書類を用いた契約から電子契約へ移行するならテンプレート機能や電子署名・タイムスタンプ付与機能、契約情報を効率的に管理したいなら検索や権限付与機能…といったように、目的によって適した機能は異なります。

電子契約システムごとに備わっている機能の内容は変わるため、電子契約システムの導入後に期待する効果に合わせて利用するものを選ぶことが大切です。

また、同じ機能を備えていても電子契約システムごとに性能の程度は異なるため、よく精査しましょう。

OCRを活用する

OCRとは、カメラで撮影された紙の書類に印刷された文字を読み取り、電子データに変換できる技術です。

OCR機能が備わったシステムに書類を取り込めば、紙の書類の内容をコンピューター上で編集・コピーできるようになります。

さらに、AI技術を利用した「AI-OCR」なら高精度に文字を認識できるため、癖のある手書き文字で記載された書類も簡単に編集・コピーが可能です。

契約書の管理にあたって、契約書の内容の入力が必要となる場面もあります。

入力作業の手間を省き、契約書管理の効率をより向上させたいならOCR・AI-OCR機能の有無にも注目して電子契約システムを選びましょう。

セキュリティ要件を確認する

システムを導入する際には、セキュリティ対策の充実したものを選定することが重要です。

例えばデータは暗号化して保存される、アクセス権を契約の種類ごとに付与できるなどです。電子契約書で懸念される情報漏えいが起こりにくい機能と言えます。

システムへのログイン時には二段階認証を設定できると、なりすましを防げます。

加えて、自社のセキュリティ基準を満たすセキュリティ対策を講じることができることも事前に確認しましょう。自社のセキュリティ基準を満たさないと稟議が通らないためです。

機能面以外には、第三者機関によるセキュリティに関する認証を取得しているシステムを選定できると安心です。

認証として以下が挙げられます。

- ISO/IEC27001:情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格

- ISO/IEC27017:クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策のガイドライン規格

- SOC2(Service Organization Control2)Type1保証報告書:内部統制の国際認証

操作性、使いやすさを確認する

システムを使用する従業員はもちろん、社外の関係者にも使いやすいものでないと定着しにくいです。

入力箇所がひと目で分かるなど、直観的に操作できるものがおすすめです。

システムに慣れていない人から操作方法の問い合わせが寄せられることが予想されます。操作マニュアルやサポートが充実したシステムであれば、自社でのサポート対応に時間をかけずに済みます。

チャットツールなどとも連携できれば、システムでできることが広がります。他のツールとどこまで連携できるかも確認しておくことをおすすめします。

無料トライアル期間があれば、使い勝手を確かめながら検討できます。

導入にかかる手間を確認する

電子契約をスムーズに導入するには、既存の紙の契約書を電子化したり、他のシステムや文書ファイルで作成・保存していた電子契約書の取り込みが短期間で行えたりすることが重要です。

そこで、既存の契約書を移行するやり方を確認しておくと、本格的に導入するまでのスケジュールを立てやすいです。

新しいシステムの導入にあたり、契約業務のフローを変えたり操作に慣れたりなどを面倒に思われるかもしれません。

故に、電子契約を導入する目的・メリットを事前に共有し、理解を得ることが大切になります。加えて、システムのマニュアルの用意や、使い方の研修も必要です。

コストもまた、ツール導入の懸念材料になり得るため、社内で必須の機能と予算をあらかじめ明確にしておきましょう。導入と利用にかかるコストとのバランスを考えながら必要な機能の備わったツールを選定するためです。

電子契約導入の注意点

契約相手から電子契約を利用する同意が必要

契約の成立に双方の同意が必要なのと同じく、電子契約の利用についても当事者間の同意が必要です。

システムにアクセスできるか、操作方法に疑問はないか確認し、サポートが必要そうであれば対応できるようにしましょう。

電子契約を利用できない契約がある

法令で紙の書面による作成・保管を求める契約については、電子契約を利用できません。

- 事業用借地権設定契約書(根拠:借地借家法第23条第3項)

- 農地の賃貸借契約書(根拠:農地法第21条)

- 任意後見契約(根拠:任意後見契約に関する法律第3条)

- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約(根拠:企業担保法第3条)

上記の契約を扱う可能性がある場合、紙の契約書と併用して契約業務を進めることになることは覚えておきましょう。

よくある質問

クラウド型電子契約サービスは、契約書の作成から締結までをオンライン上で簡潔に行える仕組みです。

クラウド型電子契約サービスを活用することで、紙ベースの契約よりも迅速かつ効率的に契約締結が可能になります。

新しいシステムの導入に伴い、これまでの契約フローが変わる可能性があることから、電子契約サービスでの流れが気になる方は多いでしょう。

そこで、一般的な締結手順を紹介します。

事前にシステムの機能や操作方法を把握しておくと、よりスムーズに運用できます。

クラウド型電子契約サービスでの締結手順は?

- 電子契約サービスのアカウント登録

- 電子契約サービスへの路銀

- 契約書の作成・アップロード

- 契約書の内容確認

- 署名者の指定

- 契約書の送信

- 電子署名と承認

- 契約締結とタイムスタンプの付与

- 契約書の保管と管理

- 契約相手へ共有

工程ごとに行うことを解説します。

電子契約サービスのアカウント登録

クラウド型電子契約サービスの利用にあたり、アカウントを作成します。

電子契約サービスへのログイン

案件が発生する度にシステムへログインします。

二段階認証などを設定しておくと、セキュリティ面で安心です。

契約書の作成・アップロード

契約書をシステム上で作成したり、Wordなどの文書ソフトで作成した契約書をシステムへアップロードします。

契約書のフォーマットを提供している電子契約サービスは多く、最新の法令に対応した形式となっていることから、システムのフォーマットの使用がおすすめです。

契約書の内容確認

契約日や契約者情報など、契約書の情報にミスがないかチェックします。ミスや不備があれば修正します。

署名者の指定

契約相手と社内での承認者を指定します。

電子メールアドレスや名前を入力し、署名の順序を設定します。

契約書の送信

電子契約書を相手方に送信します。

契約書のURLをクリックすることで、契約相手方は契約書の内容を閲覧できます。

契約締結の依頼をメールで通知する機能もあります。

電子署名と承認

契約書を受け取ったら内容を確認し、問題がなければ署名を行います。

契約締結とタイムスタンプの付与

全ての署名者が署名を完了すると、契約が成立します。

締結完了と同時に、タイムスタンプが付与されます。タイムスタンプによって、締結日時の証明と、内容の改ざん防止が見込まれます。

契約書の保管と管理

締結済みの契約書は、クラウド上に自動で保存されます。

キーワードや締結日などで検索できるため、必要な契約書をスピーディーに見つけ出せます。

契約書の仕分けもシステム上で行えます。自社のルールに沿った分類が容易になります。

契約相手へ共有

締結済みの契約書は相手方にも共有しましょう。

電子署名付きの契約書は、当事者双方で保管します。

電子契約のやり方に迷ったらシステムの活用がおすすめ!

契約書を電子化することで、コスト削減や業務効率化、さらにBCP対応を可能にするなど、多くのメリットが得られます。電子契約を導入するのであれば、「立会人型」の電子契約システムは始めるまでのハードルが低くおすすめです。

電子契約を円滑に進めるためには、まず電子契約のやり方を整理し、目的を明確にした上で、自社に最適なシステムを選定することが重要です。また、利用するシステムの機能やセキュリティを十分に精査し、社内外での運用体制を整える準備も必要です。

さらに、電子帳簿保存法や電子署名法など関連する法律を確認し、要件を満たしながら契約内容や業務フローに適した形で電子保存を実現することが求められます。

電子契約導入の目的に応じたやり方を検討しつつ、必要な準備を進めた上でシステムの活用を始めてみてはいかがでしょうか。