ノウハウ Googleフォームで法務相談を受け付ける方法。案件受付・管理の効率化とそのメリット・デメリット

更新日:2025年03月27日

投稿日:2024年05月13日

Googleフォームで法務相談を受け付ける方法。案件受付・管理の効率化とそのメリット・デメリット

法務部のコア業務の一つに、法務相談業務があります。こうした法務相談業務では、相談の受付チャネルが複数あると管理が煩雑になり、対応漏れが発生するなど、さまざまな課題が生じることがあります。

そこで、これらの課題を解決する手段の一つとして、Googleフォームを活用して法務相談を受け付ける方法が考えられます。

本記事では、Googleフォームを活用した法務相談の受付方法や案件管理の効率化の手段について、それぞれのメリット・デメリットを交えながら解説します。

契約業務の法務相談で起きやすい課題とその原因

相談を受け付けるチャンネルが複数あると管理が困難に

後述するように、メールや口頭、チャットツールなど複数のチャネルで法務相談を受け付けている場合、現在どのような相談が法務に寄せられているのかを把握することが困難になります。

また、相談内容の詳細が分かりにくいため、どの担当者にどのような案件がどれくらい寄せられているのかを管理することも難しくなります。その結果、業務の適切な分担ができず、マネジメントの難易度が上がるといった課題が生じます。

ナレッジの共有が難しく、特定の担当者に業務が集中しやすい

メールなどで法務相談の受付や回答を行った場合、担当者と依頼者には情報が残りますが、他の法務メンバーには共有されません。

そのため、案件を通じて得られたナレッジが組織内で共有されず、特定のメンバーに知識が集中してしまいます。その結果、ナレッジを持つメンバーに業務が偏りやすくなり、負担の偏りや属人化といった課題が生じます。

▶ナレッジマネジメントとは?基礎知識や事例などわかりやすく解説

業務の属人化が起こりやすい

前述の通り、メールなどで法務相談の受付や回答を行うと、特定のメンバーのみに情報が集まり、その案件について担当者しか把握できない状態に陥りやすくなります。

その結果、業務の属人化が進みやすくなり、担当者が退職や異動した際に、過去の情報をさかのぼる手段がなくなるリスクが生じます。これにより、業務のブラックボックス化が進み、引き継ぎや対応の継続が困難になる可能性があります。

契約業務のシステム導入にお困りではありませんか?契約管理システムの導入方法が分かる資料を公開中

⇒契約管理システム導入実践ガイドを見てみる

Googleフォームを使った法務相談受付の方法・手順

Googleフォームを利用した法務相談受付の大まかな流れは以下のとおりです。続いて、具体的な作り方を説明します。

①Googleフォームを作成し、相談に必要な項目を作成する

②相談者に必要事項を入力してもらう

③相談内容を確認し、メールなどで回答を行う

1. Googleフォームの作成

まず、Googleフォームを作成し、相談内容を適切に記入してもらえるように設計します。

① Googleフォームを開く

Googleフォーム にアクセスし、「空白」から新しいフォームを作成します。

② フォームの基本設定

相談受付用の質問項目を追加します。例えば、以下のような項目を設けると管理しやすくなります。

・相談者の氏名 / 部署(記述式または選択式)

・相談内容の概要(記述式)

・希望する対応期限(日付選択)

・関連する契約書や資料の添付方法(ファイルアップロードを有効化)

・緊急度の選択(「低・中・高」の選択式)

※Googleフォームの「ファイルアップロード」機能を利用する場合、相談者がGoogleアカウントにログインしている必要があります。

※必要に応じて「必須」項目を設定し、入力漏れを防ぎます。

2. 受付データの管理(Googleスプレッドシート連携)

Googleフォームの回答をGoogleスプレッドシートに自動で保存することで、相談案件の一覧を管理しやすくなります。

受付済みの相談を一覧で管理でき、フィルター機能を使って「未対応」「対応中」「完了」などのステータス管理も可能です。

①スプレッドシートと連携する

②フォーム右上の「回答」タブを開く

③スプレッドシートのアイコン(緑色の四角)をクリック

④「新しいスプレッドシートを作成」を選択

3. 通知を設定する(メール通知の自動化)

相談が新しく受け付けられた際に、法務メンバーがすぐに把握できるように通知を設定します。

① Googleフォームのメール通知を有効化

Googleフォームの「アドオン」ボタン(パズルアイコン)をクリックし「Email Notifications for Google Forms」をインストール。相談が送信された際に通知が届くように設定します。

② GoogleスプレッドシートのGoogle Apps Scriptを活用(応用編)

GAS(Google Apps Script)を使えば、特定の担当者に自動でメールを送ることも可能です。

4. 相談のステータス管理を工夫する

Googleフォーム単体ではタスク管理機能がないため、以下の方法で補完します。

① スプレッドシートで進捗管理

「ステータス」列を追加し、「未対応」「対応中」「完了」などを手動で更新します。担当者の名前を記入し、誰が対応しているかを明確化しましょう。

② Google ChatやSlackと連携

Googleスプレッドシートの更新時に、Google ChatやSlackへ通知を送る設定も可能です。

5. 相談履歴の活用(ナレッジ共有)

法務相談で得られた知見を組織内で共有することで、同じ質問への対応効率を向上させます。

重要な相談や回答をまとめ、ナレッジデータべースを作成、よくある相談を「FAQ」として整理し、社内ポータルに掲載するなどでナレッジ共有が可能です。

Googleフォームを使った法務相談受付のメリット

Googleフォームを使った法務相談受付を行うメリットには以下のようなものが挙げられます。

フォーマットの作成が容易で始めやすい

Googleフォームを使用するメリットの一つ目は、使い慣れたフォーマットであるため、法務相談の受付フォームを簡単に作成でき、導入しやすい点です。

また、相談者にとっても馴染みのあるツールであるため、抵抗感が少なく、スムーズに利用できるというメリットがあります。

相談窓口を集約化できる

Googleフォームを使用するメリットの一つは、相談窓口をGoogleフォームに一本化することで、相談の受付を集約できる点です。

これにより、現在どれくらいの案件を受けているのかを可視化しやすくなり、業務の全体像を把握しやすくなるという利点があります。

Googleフォームを使った法務相談受付のデメリット

では、Googleフォームを使った法務相談受付にはどのようなデメリットがあるでしょうか。ここからはデメリットについて解説します。

タスクの状態や回答内容の管理ができない

Googleフォームを用いた法務相談の受付では、受け付けた相談の件数は把握できますが、各相談の進捗状況や回答内容を管理することはできません。

そのため、タスクの状態を追跡したり、過去の回答を一元的に管理したりすることが難しくなるというデメリットがあります。

契約書との紐づけなどは手作業

Googleフォームの機能として契約書ファイルと受け付けた相談とを紐付ける機能はありません。

そのため契約書と相談とを紐付ける作業は手動で行う必要があります。こうした手動での紐付け作業は、作業忘れなどのヒューマンエラーのリスクをはらみます。

特定の担当者への案件の集中の可能性

Googleフォームを利用した相談受付は、受付窓口を一本化できるという点ではメリットがありますが、案件の配分や管理はできません。

そのため、ノウハウや知見を持った一部の担当者に相談が集中してしまう可能性があります。企業によっては、役職者が毎朝、案件の配分を手作業で行っているケースもあり、削減効果はあまり期待できません。

法務相談の効率化ツールの例

ご紹介したように、Google Workspaceを活用して法務相談受付を構築することは、手軽で取りかかりやすい反面、複数のツールを組み合わせて運用するため、人的な手間がかかり、変更後に再度手順を見直す必要が生じるリスクがあります。

そのようなリスクを避けるため、他の手段も検討してみましょう。法務相談受付を効率化するためのツールとしては、以下のものが考えられます。

①メール

②チャット

③プロジェクト管理ツール

④ワークフローツール

⑤社内システム

法務相談の効率化ツールそれぞれのメリットデメリット

①メールのメリット・デメリット

OutlookやGmailといったメールで法務相談を受け付ける方法も考えられます。比較的多くの会社で取られている方法ではないでしょうか。

しかし、こうした方法には以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

メールというツールは既に利用している会社がほとんどですから新たなツールを導入する必要が無いというのはこの方法の大きなメリットです。

また、依頼者も法務部門も双方が使い慣れたツールであるという点もメリットの1つであるといえるでしょう。

デメリット

デメリットとして、1つの案件でメールが分散してしまい、後から履歴を追うのが困難になることや、契約書の途中経過を発見するのが難しくなるリスクが挙げられます。

また、Excelの契約管理台帳などで管理している場合、転記ミスが発生する可能性があります。

さらに、既に回答済みなのか、検討段階なのかといったステータスや納期が不明確になりがちで、全体として作業効率が落ちる可能性もデメリットの1つとして挙げられるでしょう。

②チャットのメリット・デメリット

チャットワークやslackといったチャットツールを利用する方法も考えられる方法の1つです。

メリット

チャットツールもメールと同様に依頼者も法務部門も使い慣れたものが利用されるため導入しやすいという点は大きなメリットといえるでしょう。

また、全部門や全社員が利用可能なため広く相談を受けることができ、ガバナンス体制作りの一環としても望ましいと言えるでしょう。

さらに情報の共有も容易になる点もメリットの1つとしてあげられるでしょう。

デメリット

チャットツールは基本的に全ての情報を全てのメンバーに公開してしまうため、案件によって秘匿したい情報がある場合に不適当なケースがある点はデメリットとして挙げられるでしょう。

また、ツールによっては過去の担当者同士のやりとりを発見するのが難しい場合もあるため、情報の一元管理が難しいという点もデメリットとして挙げられます。

③プロジェクト管理ツールのメリット・デメリット

BacklogやKintoneといったプロジェクト管理ツールを法務相談の受付に利用するのも1つの方法です。

メリット

プロジェクト管理ツールには情報を集約できるため、情報の集約性が高く、後から見たときに案件の内容が把握しやすいという点が大きなメリットです。

また、アカウントを保有している全員が情報を閲覧できるため、情報の偏在やそれに伴う業務の属人化を防ぐことができる点もメリットと言えるでしょう。

デメリット

プロジェクト管理ツールはあくまでも一般的なプロジェクトの遂行を念頭に置いたツールです。

そのため法務相談業務特有の性質に対応しきれないといった点はデメリットです。例えば、相手方とのやりとりの中で契約書の修正を重ねた場合、契約書のバージョンがどんどん増えていきますが、こうした履歴を後から追うのが困難であったり、やりとりの履歴を追うのが困難なケースが少なくありません。

例えば、スレッドのようにつながりで進捗を更新できず最新の情報がどれなのか分からなくなるなどが起きえます。このような点はプロジェクト管理ツールの大きなデメリットです。

また、プロジェクト管理ツールに残された情報は全てメンバーに公開されるため、案件によっては全員への公開が望ましくない場合もあります。このため、こうした案件での使用には不向きです。

④ワークフローツールのメリット・デメリット

契約書審査依頼をワークフローで行う例は多いと思いますが、法務相談についても同様にワークフローで処理る方法が考えられます。

メリット

ワークフローで法務相談を行うメリットは、依頼時からワークフローシステム上に情報を集約することができるため、後から案件を追いかける必要性が出た際にはある程度まとめて情報を収集することが可能となる点が挙げられます。

また、ワークフローシステムであれば事業部門も利用しているため、使い慣れたシステムで相談が可能という点もメリットと言えるでしょう。

デメリット

ワークフローシステムは基本的に申請と承認という仕組みになっています。相談のやりとりや契約書のやりとりといった連絡は別のチャットやメールを利用する事になり、情報を一元化することができません。

運用方法によっては承認と差し戻しを繰り返すことになり非効率的な運用になるおそれもあります。

⑤社内システムのメリット・デメリット

社内システムを法務相談業務に用いる方法も1つの選択肢です。

メリット

全社的に導入されている場合には、依頼部門が利用しやすく、活発な利用が期待できます。

社内システムで全社員が情報にアクセスできるため情報の透明性が高く、ナレッジの共有が可能になる点もメリットと言えるでしょう。

デメリット

システムにもよりますが、やはり法律相談や法務の業務に特化したものではないため、契約書のバージョン違いを検索するのが困難であったり、相談のやりとりの過程を検索するのが困難であったりするケースが少なくありません。

こうした検索性の低さはデメリットと言えるでしょう。

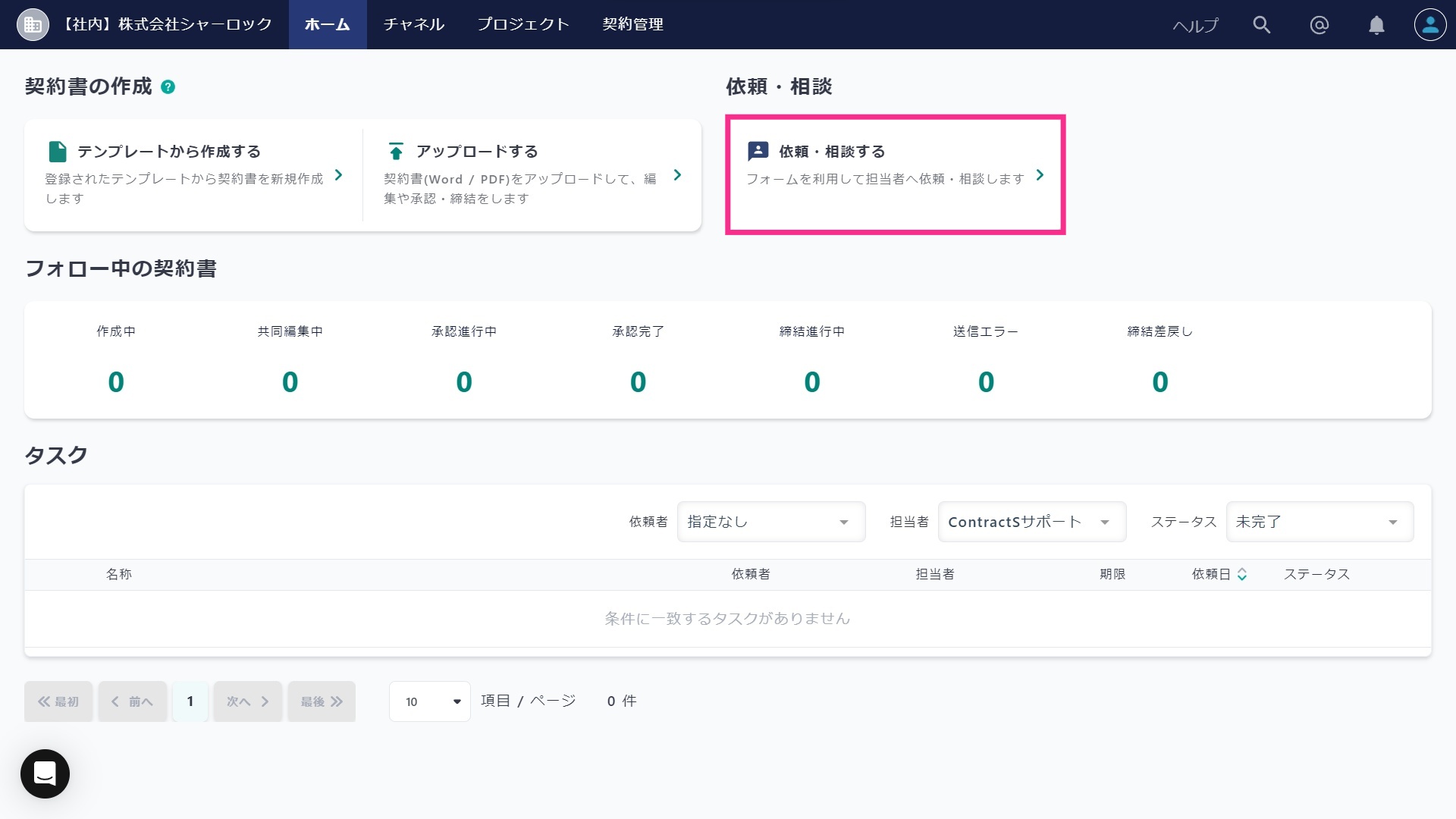

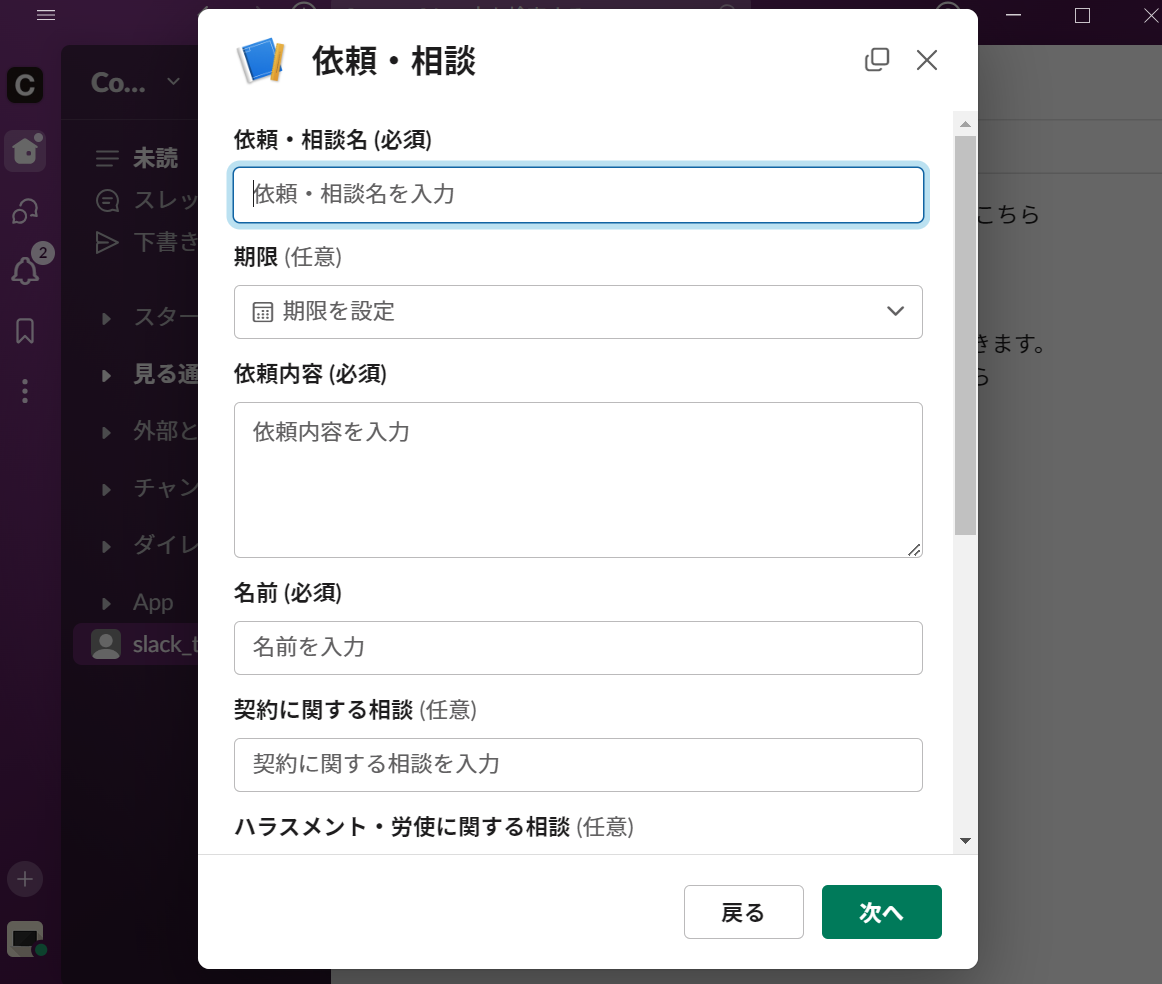

法務相談受付、案件管理の効率化が可能な「ContractS CLM」

ContractS CLMは、案件受付、相談受付、契約書作成、申請、承認、ステータス管理、契約管理、締結、期限更新管理といった契約業務の全体を管理することのできる契約ライフサイクル管理システムです。

CLMの特徴の一つである、カバー範囲の広さから契約業務に関するあらゆる機能を持ち合わせています。特に、法務相談受付、案件受付では以下のように業務構築ができます。

法務相談管理

事業部からの依頼、相談をまとめて1つの場所で受け付けることが出来ます。

「依頼・相談」で受け付けたあとに契約書の作成となった場合には、相談内容と契約書の内容を紐づけて管理することができ、コミュニケーション、変更履歴もすべて1か所に集約することが出来ます。

また、Slack連携を備えているためSlack経由で事業部から依頼を受けるフローも実現できます。

まとめ

既存のツールにはそれぞれメリットとデメリットがあり、課題を解決するには自社に合った最適な方法を選択することが重要です。

また、検討の際には作業がかえって増加しないか、将来的に課題が出ないかといった長期的な目線を取り入れることで抜本的な解決につながります。

Contract CLMを使った契約業務効率化についての概要は、下記フォームより資料を無料ダウンロードができます。